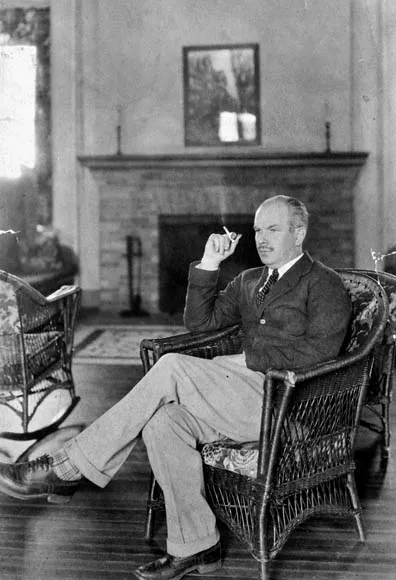

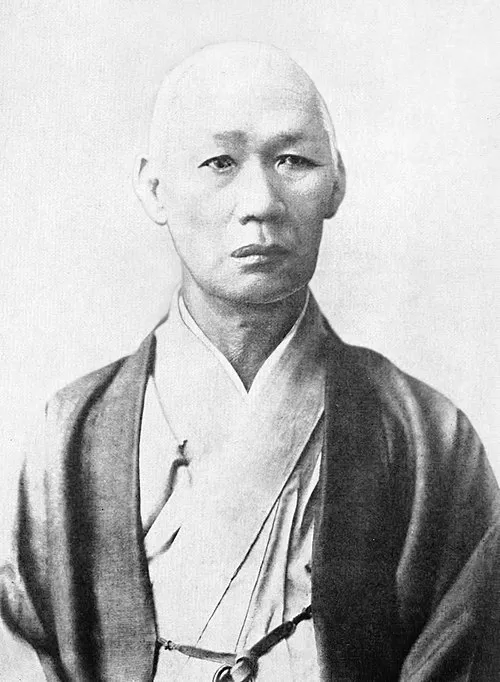

名前: ウンベルト・ジョルダーノ

職業: 作曲家

生年: 1867年

没年: 1948年

年 ウンベルト・ジョルダーノ作曲家 年

ウンベルト・ジョルダーノが誕生したのは年イタリアのバーリという海辺の町だった彼は音楽に囲まれて育ちその才能は早くから周囲に認識されていた家族が経済的には困窮していたにもかかわらず彼は音楽学校で学ぶ機会を得て夢を追い続けたしかし若き日の彼にとって音楽の道は容易なものではなく数の試練が待ち受けていた

年代初頭彼の名声が少しずつ高まり始めた特に彼のオペラアンドレア・シェニエが舞台で初演された時その情熱的な旋律とドラマティックなストーリー展開が観客を魅了したしかしそれにもかかわらず多くの批評家から厳しい意見も受けたそれでもジョルダーノは前進を止めることなく新しい作品への挑戦を続けた

年代に入ると彼はイタリアのみならず国際的にも評価される作曲家となったその中でも特筆すべきはファルコーネやメデューサといった作品でありそれぞれ独自の魅力で多くのオペラファンを惹きつけたしかし皮肉なことに自身が描く劇的な物語とは裏腹に私生活では孤独感を深めていったとも言われている

第一次世界大戦後ヨーロッパ全体が変革期を迎え芸術もまた新しい方向へ向かっていったこの時期多くの作曲家や芸術家たちが革新的なスタイルへシフトしていた中でジョルダーノもまた新しい影響を受けながら自身の音楽スタイルを模索し続けたそして年この偉大な作曲家は人生を終えたしかしその死によって彼の遺産が消えることはなく多くの人によってその作品はいまだ愛され続けている

歴史的背景から見ればおそらくジョルダーノ自身もその時代背景について葛藤していたことでしょう流行する新しい音楽スタイルとの対比として自身信じるオペラ形式への執着これこそ彼自身でありその個性こそ今日まで残り続ける所以なのかもしれませんまた現代になって振り返ってみれば一部ではあるファンによって彼への再評価も行われていますそれにも関わらず一方では現代音楽シーンとの乖離感も感じざるを得ない部分があります

皮肉なことですがその死から何十年もの時が経過した今でも新世代による興味や研究が進んでいますこのような古典的要素こそ現代には必要だと語る人も多い一方昔ながらの作品だけでは市場に適応できないという意見も存在しますそう考えると不思議ですね生前一番近い存在だった人すら理解できない部分さえあった作曲家的思想それこそ本当につかみどころないものなのでしょう

ウンベルト・ジョルダーノという名前はイタリアオペラ界だけでなく西洋クラシック全般において重要ですその楽曲群には抒情性と劇性それぞれ両方兼ね備えていますそして何より人間味あふれる物語性これこそ聴衆との深いつながりへ導いていますこの点について言及する際多くの場合感情がキーワードとなりますしかしこの感情さえも聴取者ごとの解釈や経験によって異なるため一概には評価しきれませんここまで素晴らしい旋律を書き上げても人間関係ほど難解だとは思わなんだなどと思うこともしばしばです

まとめ

今日でも大ホールや小さな劇場など様な場面でウンベルト・ジョルダーノの作品を見ることがあります更には最新技術によってリバイバル公演や録音されたメディア配信など多岐に渡りますそれゆえ過去はただ懐古する対象だけではありませんその精神つまり独自性そして挑戦心それこそ次世代へ繋げたい普遍的テーマなのです