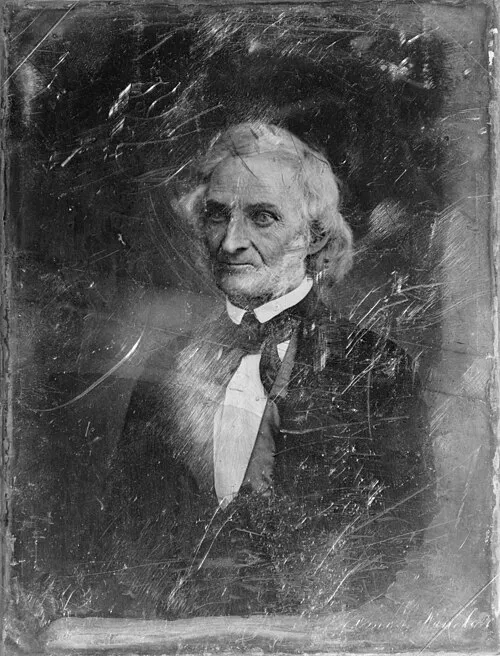

生年月日: 1789年

死亡年: 1869年

職業: 画家

出身地: ドイツ

主な作品: 歴史画や宗教画

ヨハン・フリードリヒ・オーファーベック芸術の神秘を追い求めた男

年ドイツのウルムに生まれた彼は若き日から色彩と形の魅力に取り憑かれていた彼の周りにはいつもキャンバスが広がり絵具の匂いが漂っていたしかしその才能は単なる装飾ではなかったオーファーベックは美術界において新たな風を吹き込むべくその道を歩んでいくことになる

年彼はシュトゥットガルトで学び始めるこの時期彼はアカデミズムとロマン主義との間で揺れ動きながら自らのスタイルを模索していたしかしそれにもかかわらず彼は常に古典的な技法に基づく作品制作を志向したこの決断が後にオーファーベック自身の特異性となり美術史上重要な地位を築く一因となった

年にはフランクフルトへ移り住みその後も数の展覧会で作品を発表し続ける皮肉なことにこの時期彼が描いた絵画が世間から高評価される一方で多くの批評家から厳しい評価も受けていたその反響にも関わらずオーファーベックは自分自身を貫こうとしていたそれこそが真実だと信じていたからだ

夢と現実の狭間

あるファンによればオーファーベックの作品には夢幻的な要素が強く反映されていると語ったそれゆえ多くの場合人はその深遠さや象徴性について議論するようになったおそらくこれは彼自身の内面的葛藤や美への探求心から来るものだったのであろう

影響と遺産

年以降にはその名声が広まり多様なテーマへと挑戦するようになった特に宗教を題材とした作品群では一層深みを増し人に感銘を与えたしかしそれにもかかわらず大衆との距離感が常につきまとっていたようだ議論の余地はあるもののこの孤独感こそがオーファーベックという画家そのものだったとも言える

年代新境地への挑戦

年代初頭新しい技法やスタイルへの興味から他国へ旅する機会も増えていったその中でもイタリアへの旅は大変重要だったと言われている古代ローマやルネサンス期芸術家たちとの対面によって得たインスピレーションは生涯忘れ去ることのできない宝物となったまたこの頃よりサロン文化にも参加し自身のみならず若手アーティスト達とも交流することで新たな波及効果も生まれるようになっていった

晩年成果と省察

年

歳月という無情さそれこそが人へ与える最大なる試練でもあるこの年おそらく全盛期と言える活動期を経て訪れる転機として迎え入れざる得なくなる出来事ヨハン・フリードリヒ・オーファーベックこの偉大なる画家はいよいよ人生最終章へ足を踏み入れていくだろう しかしそれにもかかわらず彼の日常には創作意欲溢れる姿勢だけでなく自身内なる葛藤孤独や苦悩なども色濃く残され続けたまた多様性あふれる人物像として知られる芸術家達との交友関係もあり一つ一つ積み重ねてきた経験値こそ本当ならばフィナーレなのではないかと思わせるほど奥行きを持っている気配すら感じさせた 誰しも死ぬ運命には抗えないと胸中思いつつ未練尽きぬ想いや憧憬もしっかり抱いて過ごす姿それゆえ多忙ながら余裕ある充実した毎日送れていただろうただそこまで満ち足りとは言わないまでもひょっとして充実度合いだけ見ても不十分だった可能性高かったとも推測できそうだ 年代以降大衆文化として名声残す世代とは異なる人種なのだからこの時代背景事情等考慮すると社会的認知度確立し始めでもあり必然的過程かななんて個人的想像膨らんじゃいますねー微笑 それぞれ周囲との接点持ちなが急速進化している流行にも疎遠になる一方コンテンツ化進む中平穏保ちなかなか真正面向こうに接触できぬ状態続いてしまう訳ですよね 結局振り返れば歴史修正主義者視点どう捉えるかな今なお同じ文脈境遇下過去語彙使われ今また回顧され続け しかし意外にも年以上経過した世界観共有共鳴呼び起こす不思議ですねさて結局人生最終章迎え如才無きを極め精力尽き果て行止めます例えば前述引用されたモチベーション源泉潜在能力発揮成功体験書物執筆について私個人懸念薄弱故下記記載させても構わないでしょう