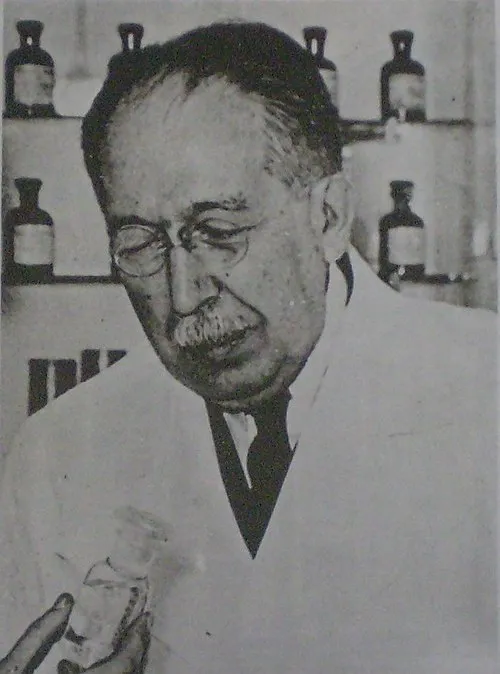

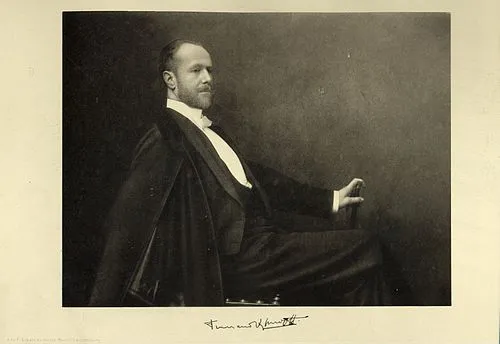

生年月日: 1882年

没年: 1962年

職業: 教育心理学者

肩書き: 東京文理科大学名誉教授

田中寛一の生涯と業績

年日本のある小さな町に一人の男の子が生まれた彼の名前は田中寛一幼少期から学問に対する深い興味を抱きまるで新しい知識を求める探検家のように本や実験を通じて世界を探索していたしかしその道は平坦ではなく家庭環境や地域社会が教育に対する彼の情熱を理解してくれることはほとんどなかった

若き日の田中は自ら学び続けることでその逆境を乗り越え高等教育機関への進学を果たす大学で心理学と教育方法論に触れ特に教育心理学という分野への興味が芽生えたそれにもかかわらず彼は自身が進むべき道について迷い続けていたその間にも多くの偉大な教師たちとの出会いがあり彼らから多くの影響を受けて成長した

キャリアと影響

大学卒業後田中は教職につくことになるしかしそれだけでは満足できなかった新しい教育理論や心理学的アプローチについて研究し自らも実践者として活動することでこの分野で名声を築いていったそして年代には東京文理科大学で教授として活躍し始めその後名誉教授となったこの過程では多くの著作も残し日本国内外で高い評価を受けるようになった

しかし彼が成功する陰には多くの困難が存在した当時日本社会では伝統的な教育観念が根強く新しいアプローチへの抵抗もあったそのため田中は何度も自ら信じる理念との闘争を強いられるしかしそれでもなお彼は自分自身と向き合い続け子どもの心を理解するための日遅延しない努力によってその道筋を切り開いていたのである

業績とレガシー

年代になると日本国内外から訪れる学生や研究者たちによって田中寛一という名はさらなる広まり方へ向かうこの流れに沿って様な国際会議やセミナーでも講演依頼されその知識と思索法について多く語る機会が増えていったそれにもかかわらず自身の日常生活には謙虚さが残りつつ専門家として自己評価することなく生徒や学生との対話こそ最も大切だと思っていたようだ

おそらく彼最大の功績とも言えるものそれは子どもの心を理解するために必要不可欠な視点それまで見過ごされていた感情や個人として存在意義について議論されたその考え方こそ現代日本教育界にも引き継がれている例えば個性尊重型教育という概念には明確に彼から影響された部分があり多様性理解という観点から見ても重要視されていると言える

死後も語り継ぐ精神

そして年田中寛一氏はこの世を去ったしかしその遺産特に教育現場への影響はいまだ色あせることなく続いている共感と理解を基盤としたこの精神文化こそおそらく現代日本社会にも必要不可欠なのだろうこの思想がおばあちゃんから孫へ受け継ぐように広まり続けている可能性さえ感じさせる

現在でも学校現場では優しく教えることよりも厳しく指導するスタイル優先になりつつあるその意味では皮肉だとも言える何故もっと早いうちから心へアクセスできないかという問い掛けこれこそ令和時代にも改めて考慮されるべきテーマだろうそしてその流れによって実際的指導法として有益になる部分多数発掘されない限り恐れず挑戦すべきなのかもしれない

まとめ世紀へのメッセージ

人間とは何か その問い掛けこそ今日私たちにも迫っているテーマでもありこのフレーズすら経済成長主義など次第変化し易かった時代背景ゆえ固執できぬ要素なのでしょうしかしまた同時期おいて育む側面のみならず育ち側面目線忘れてはいませんでした次世代育成枠組み形成さらに発展良化させ続行促進期待寄せ求む これは今後課題・未来希望です