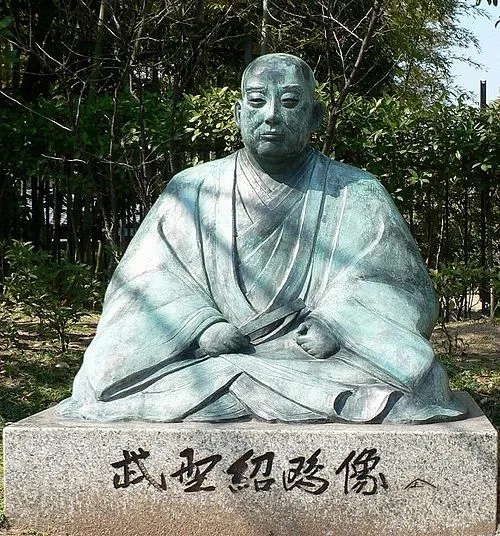

生年月日: 1720年(享保5年11月13日)

職業: 江戸幕府寺社奉行

藩主: 前橋藩主

出身年: 1648年

年享保年月日 酒井忠挙江戸幕府寺社奉行前橋藩主 年

彼の名は酒井忠挙時は年江戸の街が賑わいを見せている中彼の運命は大きく動こうとしていたこの年彼は様な政治的背景を持つ家族に生まれたそのためか若き日から政治や社会に対する興味が芽生えたと言われている皮肉なことに誕生から数十年後には自らも幕府の重要な役職につくことになるとは誰も想像できなかった忠挙が成長する中でその才能は次第に目立ち始めた特に寺社奉行としての役割を果たす際には多くの困難に直面したしかし彼には信じられないほどの知恵と胆力があったある歴史家は忠挙こそ江戸幕府における寺社問題解決の鍵となる人物だったと語っている重要なのは彼がただ権力者であったわけではなく人との繋がりを重視し多くの場合その声にも耳を傾けていたという点だ彼が年代初頭に何を成し遂げようとしたかそれには深い意味がある酒井氏として前橋藩主となった後忠挙は地元民との関係構築にも力を入れたそれにもかかわらず大名として自分自身を維持することの難しさも感じ取っていたこの頃日本全体では経済的困窮や農民反乱など不安定な状況が続いており一歩間違えばその波に飲まれてしまう危険性すら孕んでいた年享保年酒井忠挙は新たなる挑戦として江戸幕府寺社奉行へ就任するしかしこの地位についたことで様な政治的圧力や陰謀にも巻き込まれるようになった一部にはこの職務によって彼自身もまた大名同士の争いに巻き込まれる運命だったと考える者もいるその中でも特筆すべきなのはさまざまな宗教団体との調整役として選ばれたことであるこの役割によって多くの寺院や神社との関係強化だけではなく新しい信仰制度へのアプローチとも向き合うこととなった記録によれば酒井氏と言えば常識外れだったとも言われるその独自性ゆえ多くの改革案を提案した結果庶民から見れば一種異質と捉えられる場面もしばしばあったしかしながらこのアプローチこそ彼ならではだったそしてそれこそ現代でも通じるリーダーシップと言えるだろう時代背景から考えると年寛延年忠挙はその全盛期とも言える時期を迎えていたしかし自身への期待とは裏腹に多くの苦悩も抱えていたようだおそらくそのプレッシャーこそ最終的な運命につながる要因だったと分析する歴史家も少なくないそれでもなお一族への愛情や故郷への思い込み隠すことのできない人間味溢れる存在感であったそれから幾年月か過ぎ去りついには年宝暦年月日この世を去る時が訪れる当時歳という静かな最後であったその死によって日本社会への影響はいかほどだったかという問い掛けはいまだ議論されているそれまで築いてきた人間関係や信頼関係これこそ彼のお土産とも言えるものだろう現在酒井忠挙について触れる機会は少ないものの日常生活でもその遺産を見ることができる当時作成された法令や取り組みなど地域社会へ与えた影響はいまだ色褪せずその名前自体も多方面で語り継がれているまた最近では歴史ファン向けイベントなどでも話題になりつつあり再評価されて然るべき存在である事実をご存知だろうか 例えば日本各地で開催される祭典などでは江戸文化をテーマとした展示会も増加傾向だそこには果敢にも新しい風潮と古典文化との接点つまり酒井忠挙自身象徴するような試みそんな側面さえ垣間見えてしまうそして今なお先人達へのリスペクト精神これこそ私達現代人にも受け継ぐべき大切な部分なのではないだろうか最後になるが当時どうしてそういう道筋へ進んだという疑問さえ湧いて来そうなので改めて言及するとそれぞれ学び取ってほしい内容だからこその存在意義 時代背景・文化的要素・個人努力この三位一体とも呼べるコンセプトそこには我現代人へ伝承すべき教訓未来への指針として受け入れ得る可能性でもある