生年: 1502年

没年: 1555年(弘治元年閏10月29日)

職業: 豪商、茶人

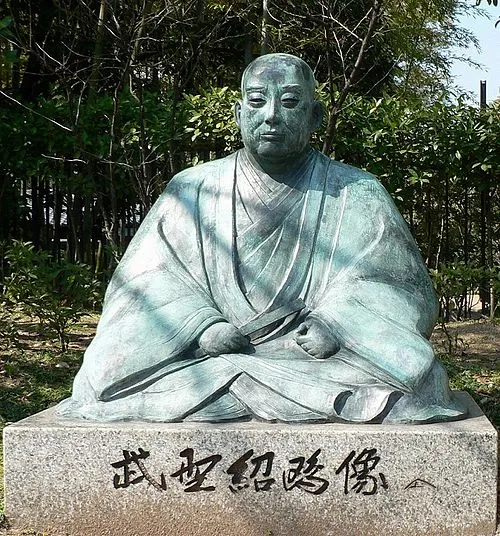

名前: 武野紹鴎

年弘治元年閏月日 武野紹鴎豪商茶人 年

彼の名は武野紹鴎豪商としての顔を持ち茶道においてもその名を轟かせた人物だ年まるで時代の変わり目を予感させるような年に誕生した彼はその後の日本史における茶文化の発展に大きく寄与することになるしかし彼が歩んだ道は常に平坦ではなかった

紹鴎がまだ若い頃彼は商人としての才能を磨きながらまた同時に茶道への興味も抱くようになったその後武野紹鴎は独自のスタイルで茶道を確立していくことになるしかしそれにもかかわらず多くの人からただのお金持ちと見なされてしまうこともしばしばだったそれでもその才能と情熱は揺らぐことなく自身が理想とする茶会を実現すべく努力し続けた

おそらく彼が特筆すべき点は侘び寂びの美学を重んじたことであるつまり簡素さや無駄のない美しさこそが真実であるという信念を持っていたこの考え方が根付いたことで日本全国に影響を及ぼし多くの後進たちへと受け継がれていった皮肉なことにこのアプローチこそが当時多く存在していた華やかな様式とは対照的であり一部では批判されることもあった

戦国時代という激動の時代背景にもかかわらず武野紹鴎はその存在感を強めていった当初は単なる豪商として名声を得ていたもののその後次第に有力な政治家や武将との関係も深めていった特に織田信長との関係性には注目すべき点があると言える信長自身もまた新しい価値観と文化への探求心から出発したためこの二人による相互作用には多くの歴史的意義が含まれていると思われる

年には戦国時代末期へと突入し多くの市民や商人たちの日常生活にも影響がおよんだその中でも特異なのは平和が訪れつつあったという点だろうこれによって新しい生活様式や文化が生まれる土壌となりその中で武野紹鴎自身もさらなる革新へと向かう機会となっていたしかしそれでも不安定さから解放されるには至らず大胆な試みには慎重さも求められた

記録によれば彼はいわゆる禅僧として知られる大徳寺派との交流も深めその教えにも触れているそしてこの出会いこそが後世への影響力となっているとも考えられるこのような精神的側面から生涯追求してきた茶道への深遠なる理解へとつながっていったのであろう

年永禄年頃になると日本各地で行われていた茶会では次第にそのスタイル・哲学とも言えるものが広まり始め侘び寂びなどという言葉まで知られるようになっていったしかしそれにもかかわらず批評家たちはこの流行について懐疑的だったと言われおそらく最初期段階では簡素さや謙虚さについて理解されない部分も多かったのであろう

年には織田信長による本能寺の変など政局不安定要因とも合わさり日本全体として再び混沌した状況になりつつあったそれでもなお武野紹鴎自身は自分自身の日常生活特に茶会について一切妥協せず続け自身流儀への愛着は決して失わなかったそれゆえ現代まで語り継がれています

果敢にも数多ある障壁や困難度合にもかかわらず一貫した姿勢で挑み続けた彼その生涯最後の日年弘治元年閏月日は静かな幕引きを迎えるこの世から去りゆこうとしている中人との交流友人や弟子との思い出こそ最良で豊かな瞬間だったことでしょうそして皮肉なのだろうか 武野紹鴎亡きあと数十年内には多様化する日本文化への貢献者としてその名声はいっそう高まり続けますただひっそりと過ぎ去ろうとも歴史上重要視された事実だけ残された

今日多様性豊かな現代社会でも尚侘び寂びという概念すら新しい形態となって再評価されていますティーンエイジャー達までも取り入れたり自分達流スタイルをご披露する場面など見受けますそれだけ彼がおよぼした影響力そしてその理念どんな形で今も息づいていると言えるのでしょう