生年月日: 1359年

没年月日: 1398年(応永5年11月4日)

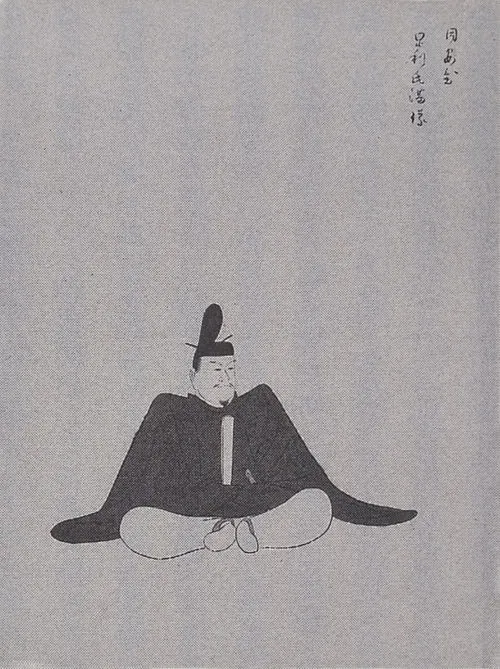

地位: 第2代鎌倉公方

氏名: 足利氏満

年応永年月日 足利氏満第代鎌倉公方 年

年月日静かな秋の朝歴史の舞台に足利氏満が現れた彼は鎌倉公方としての運命を背負い将軍家の血筋を引く者として生まれたがその道は平坦ではなかったおそらく彼が幼少期に目にした数の権力闘争や家族間の対立は後に彼自身が直面する困難さを予感させていたのだろう成長するにつれて氏満は父・足利尊氏と母・北条貞子から受け継いだ名誉と権力への期待感に包まれたしかしそれにもかかわらず彼が公方としてその地位を確立するには多くの試練と闘争が待ち受けていた年頃から始まった内紛や反乱は若き氏満に多くの教訓を与えただろう年まだ代半ばという若さで父の死を迎えたことは皮肉な運命だったその直後公方として名乗り出るも多くの貴族や武士団との政治的駆け引きが繰り広げられることとなった記録によればこの時期には氏満自身も不安定な状況に心身ともに疲弊していたと言われているしかしながらこの困難な状況にもかかわらず彼は独自の路線で鎌倉幕府再建への夢を追求し続けた年代にはその動きが顕著になり新しい時代を告げるような改革案や政策を打ち出したしかしこの動きは古参武士層との摩擦を生むこととなりその結果不穏な空気が鎌倉全体へ広がっていったある記録によれば足利公方として名乗ることで自信を深めたものの一方で親しい者から裏切られる可能性も常につきまとっていたおそらくそれこそが権力者である宿命なのだろうしかしその裏切りには意外性もあった親密だった武士団からさえ疑念や不信感が芽生えることになるとは年頃自身だけではなく家族すら危機的状況へと導かれてしまうそのような中でも氏満は毅然とした態度で多く選択肢 を検討し続けたただしその選択肢はいずれも勝者ではなく敗者の側面ばかり際立っていたようにも思えるおそらくこれこそ本当の悲劇なのだと人は噂したそしてついに年高齢ながらなお健在だった氏満だったものの不幸にも重病によってその生涯幕となるこの瞬間人は彼への思いや過去について議論せざるを得なくなる果たして何人かいるこの時代にはどんな遺産を残したのであろうそう考える者も多かった現代でも語り継がれる鎌倉公方の歴史的役割について多くの場合評価される一方その評価基準について様な意見や解釈がありますまた彼無き後の混乱ぶりこそ歴史上重要視されても良いポイントではないでしょうかそれとも逆説的ですがそれゆえこそ現在まで伝わっている意義深い事実なのでしょう 今日まで年以上経過しながらなお人には足利氏は神話的存在として刻み込まれているそして遺産について無限大とも言える議論がありますこの歴史的人物について知識人や研究者同士でも意見交換されるこのテーマそれだけ魅力的で奥深いものと言えますねそして何より今なお日本文化にも影響与えている点こそ注目すべきです