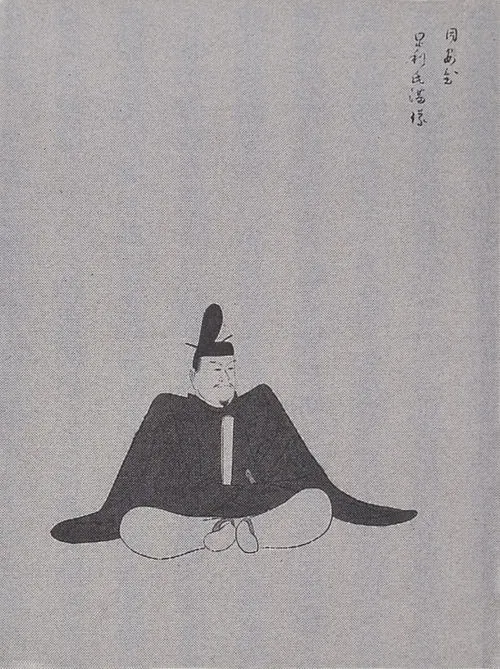

生年月日: 1481年(文明13年11月21日)

死亡年: 一休宗純(1394年)

時代: 室町時代

職業: 禅僧

年文明年月日 一休宗純室町時代の禅僧 年

一休宗純禅僧の革新と反骨の精神

年京都の小さな町に彼は静かに生まれた名を一休宗純といいその名は後世に長く語り継がれることになるが幼少期にはその未来を予感させるような兆しは見えなかった彼は裕福な商人の家に育ち若い頃から仏教の教えに触れる機会が多かったしかしそれにもかかわらず一休は伝統的な枠組みに収まることを拒否し自らの道を切り開いていくこととなる

その彼の人生には大きな転機が訪れたおそらくそれは歳という若さで出家する決断だったこの決断によって一休は単なる商人の息子から禅僧として自己を確立する道へと進むしかしこの選択肢が彼にもたらしたものは多くない厳しい修行の日や孤独感だけでなく自身が求めていた自由とは程遠い現実だった

禅僧として成長する中で一休宗純は自身のスタイルを模索していったそれにもかかわらず伝統的な禅寺で行われる堅苦しい修行や儀式には次第に飽きてしまうある日形式よりも自由だと悟った一休は自分自身が信じる道を歩むため寺院から脱藩することとなったこの選択こそが後の一休和尚として知られる独自性につながっていく

彼の日常には不満もあった自分だけではなく多くの弟子たちもまた形式主義に縛られていたためだ言葉よりも行動だと唱える一休はその思考過程と相反する教えへの疑問を持ち続けたその結果として生まれた詩や歌には鋭い批判精神とユーモアが滲み出ておりそれこそがおそらく彼自身の日への反発だったと言える

時代背景として室町時代日本社会全体が混乱していたそれゆえ一休宗純もまた政治や社会問題について関心を寄せざるを得ない状況だったしかし皮肉なことにこの時代背景によって彼の詩や思想はいっそう多様性と深みを増す結果となった我人間生きている以上他者とのつながりなしには生きられないと説いた一休その言葉には人間存在への深い洞察力と思索的要素が含まれている

年代末期一休宗純は月見草の名で広まり始め人から愛されるようになっていくしかしそれにもかかわらず当時既存の権威者との対立関係に陥ってしまうこのため多数派から外れることで生じた孤独感や疎外感によって大きな試練とも向き合わねばならなくなるのであった一方では師匠とも仰ぐ存在との交流も持ちながら不安定さとの格闘の日だったと言えるかもしれない

年ここでもまた歴史的事件との接点を見る一休宗純この偉大なる禅僧はいよいよその生涯に終止符を打つ運命になろうとは思わなかっただろうその死去当日は寒風凍りついていたという記録もありその瞬間まで平穏無事とは程遠かったと思われるただし皮肉なのはその死後数世代経てなお中国文化圏内でも引き続き影響力ある存在として位置付けされていることである一部研究者によればその哲学こそ現代人へのメッセージではないかという意見すら存在しているほどだ

現在千年以上経過した今でも一休宗純の思想や作品は新しい解釈へと導いているひょっとするとおそらくという表現ほどこの人物について適切なのではと思われる他者との関係性について示唆した内容こそおどろおどろしく現代社会にも通じ合うものだからそして今新しい世代として知られる世代ですら脱構築を求め続けている姿勢これはもう明確と言わざる得ない空虚という概念すべて蓄積された知恵抜粋とも捉え得たりすると個人的には思考する部分でもある

今なお一杯のお茶それこそがお茶道から感じ取れる静寂室町時代最後期より受け継ぎ来たもの全般無視できぬ価値観それ故より大切なのだろう結局我自身何処へ向いて走って行けば良いんでしょうね