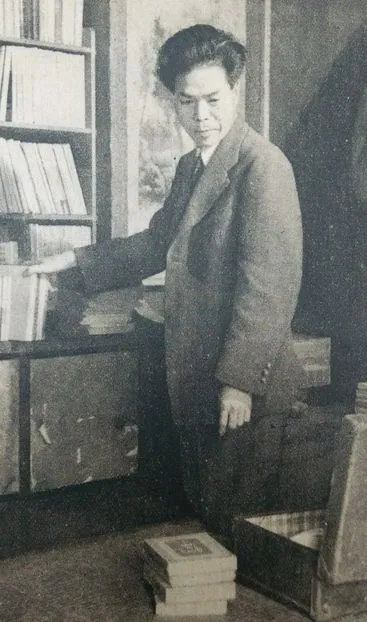

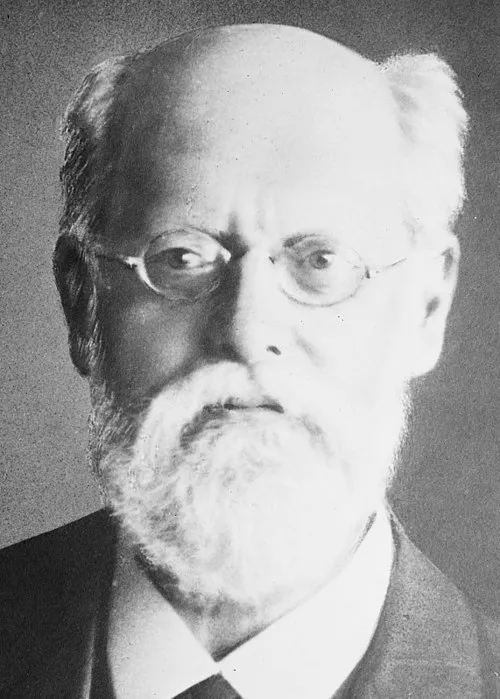

生年: 1909年

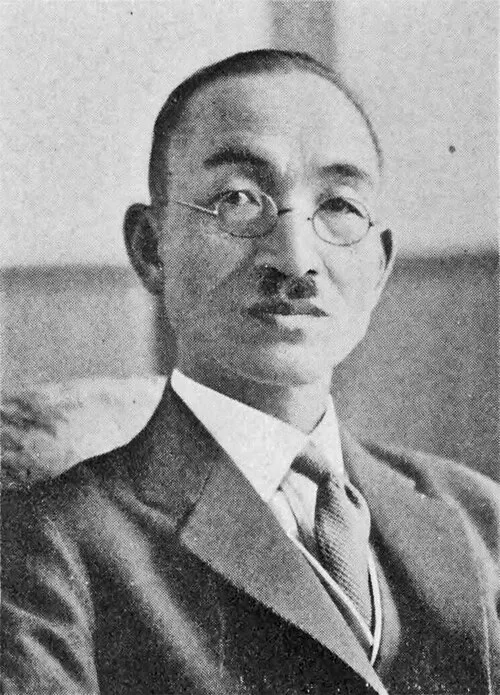

名前: 川島武宜

職業: 法学者

没年: 1992年

川島武宜日本法学の巨星

年日本の小さな町で生まれた彼は後に法学界における巨星となる運命を秘めていた家族は彼に教育の重要性を教え早くから読書好きな少年へと育て上げた特に彼が法学に興味を持つようになったのはある日父親が法律書を手に取っていた姿を見たときだったその瞬間川島は法律という未知なる世界への扉が開かれる感覚を覚えた

しかしその後の青春時代は決して順風満帆ではなかった多くの人がそうであるように彼もまた進路選択の壁に直面した高校卒業後東京大学へ進学することになるがその道程には様な試練が待ち受けていたそれにもかかわらず川島は持ち前の努力と才能で一流大学への道を切り開いていく

大学生活では知識欲が高まり多くの仲間との出会いによって自らの視野も広がったその中でも特筆すべきは国際法について深く学んだことだこの経験から得た知識や思想は彼自身だけでなく日本全体にも大きな影響を与えることになる

卒業後すぐに法律事務所で働き始めるもののそれだけでは物足りないと感じていた川島は自らアカデミックな世界への挑戦を決意するそして年代には教壇へ立つこととなり多くの学生たちとの対話によって新しい思想や理論を生み出していったしかしこの成功には犠牲も伴ったそれまで築いてきた平穏無事な生活から引き離され新しい環境で奮闘し続ける日だった

おそらく最も注目されるべき点として川島武宜氏が著した国際私法という著作がありますこの本は多くの法律専門家や学生から高い評価を受けただけでなく日本国内外でも引用されるほど影響力がありますしかしその成功とは裏腹に自身の日常生活には孤独感も漂っていたかもしれません 川島氏自身も他者との交流よりも研究や執筆活動に没頭するあまり人間関係がおろそかになってしまう側面があったと思われます

皮肉なことにこの孤独感こそ彼自身による作品創造への原動力とも言えます普段から自分自身と向き合う時間を大切にしその思索によって独自性溢れる視点や洞察力まで磨かれていったのでしょうその結果生涯教育者として数多くの弟子達にも恵まれ多様性豊かな社会的貢献へと繋げました

人権問題への取り組み

年代以降日本国内外で人権問題への関心が高まる中川島氏はその先駆者として活躍しました法とは何かという問い掛けから始まり人権とは単なる概念ではなく実践的なものだと訴えていましたしかしこの姿勢にも賛否両論ありました従来型思考から脱却しようともすれば自身以外から反発や批判も寄せられました

それにもかかわらず多様性ある価値観を尊重しながら議論する姿勢にはリスペクトがあります議論を恐れず対話こそ真理探求へ繋げる道だという信念これは現代社会でも大切ですねまた一部ファン層では教授として慕われその存在意義はいまだ色褪せません

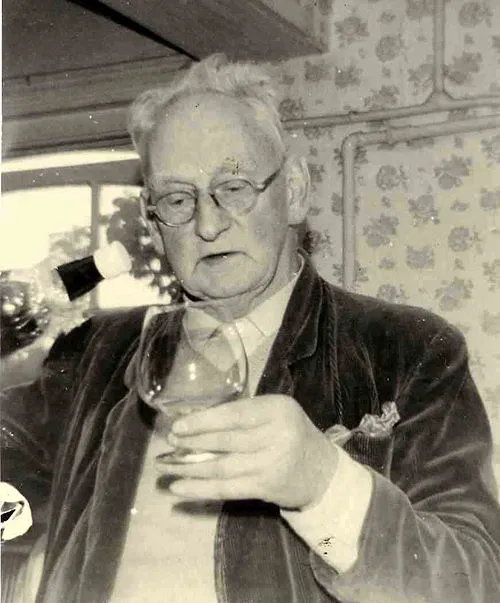

晩年と遺産

年高齢となり世代交代時期となりました長い人生として見れば平穏無事でしたでしょうしかし死去直前まで精力的だったことで記憶され続けています生涯現役を地で行った人物と言えるでしょうそれにもかかわらず新しい考え方・価値観など次世代へどれほど引き継ぎできたかなという疑問 近年この問いについて語り合う機会すら少ない気配がありますね

現在でもその名声は生き続けています

- 大学内外で数多く存在する講座名

- 研究成果ゆえ継承された人材育成方法及び理念

- 新旧融合された法律政策構想など