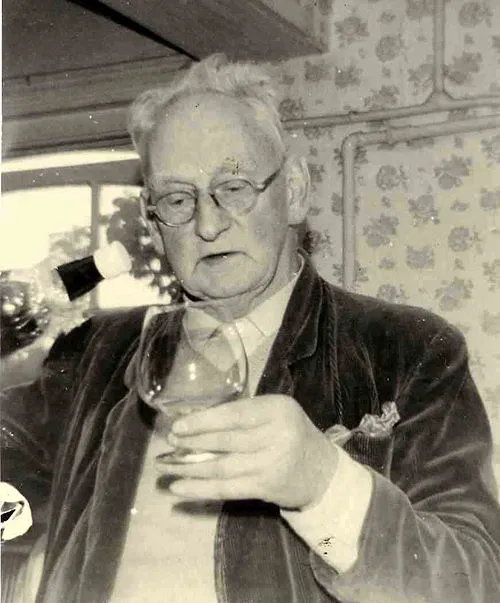

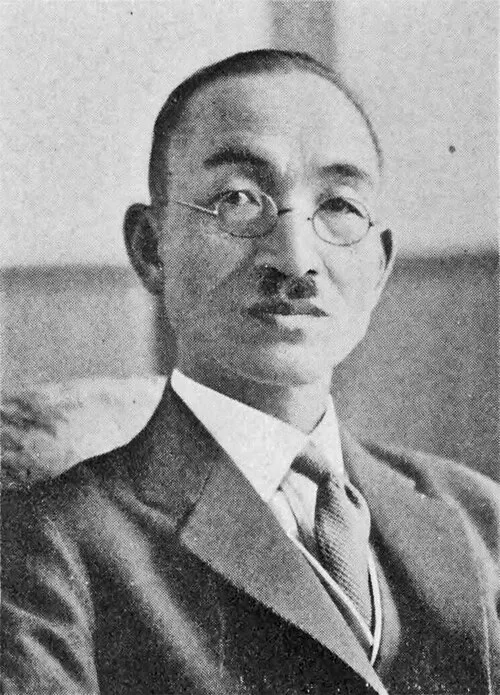

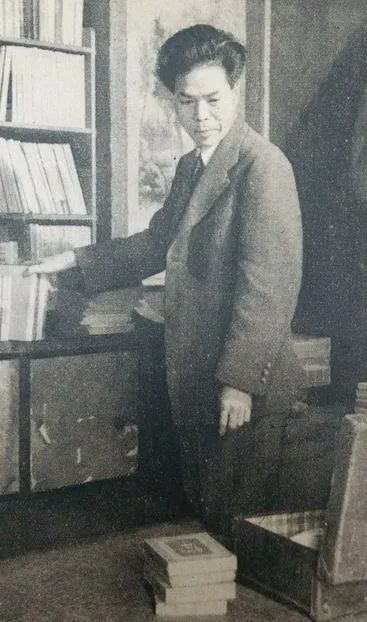

生年月日: 1904年

名前: 長谷健

職業: 小説家

死亡年: 1957年

長谷健文壇を彩った小説家の足跡

年日本の静かな町で生まれた長谷健は幼少期から文学に魅了されていた彼の家族は普通の家庭であったが彼の想像力はその枠を超えていた小さな机に向かい未完成な物語を書き始めた彼には作家としての宿命が待っていることを誰も知らなかった

しかしその道は平坦ではなかった青年期には様な職業を経験し一度は安定した生活を求めて商業界に身を投じるも心の奥底ではいつも書くことへの情熱が燃え続けていたそれにもかかわらず彼が持つ独自の視点や表現力は周囲から認められることはなく自身の日記帳に向ける思いだけが強まっていった

皮肉なことに長谷が本格的に作家として名乗りを上げた時期と日本全体が戦争へと突き進む時代背景が重なるしかしその混沌とした状況こそが彼に新たなインスピレーションを与えたと言えるだろう年代初頭多くの作家たちが政府による検閲や圧力に苦しむ中でそれでもなお自由で率直な表現方法を模索し続けた

作品とスタイル

長谷健の作品には人間関係や孤独感そして社会への鋭い批評など多くのテーマが織り込まれている特に年発表された小説海辺の日は多くの読者から支持されただけでなく日本文学界でも高く評価されたこの作品では美しい海辺を舞台にした人の日常生活とその内面世界について描かれそれまで無視されていた庶民的視点から物語が展開される

おそらくその成功要因は彼自身も感じていた通り自身の経験や感情との結びつきだったと言えるだろう私自身も同じような境遇だったという声すら聞こえてきそうだそれにもかかわらずこの作品以降も長谷は様なテーマへ挑戦し続けるその多様性こそが彼女たち作家として今なお愛され続ける理由だ

晩年と影響

年代になると新しい世代作家たちとの交流も増え始めたそれでも尚自身独自のスタイルや価値観について疑問を抱いていたというその中でも次世代への影響を強く意識していたようだ若者よこの国の未来について真剣になれと語りかける姿勢には一種の焦燥感さえ見受けられる

年不幸にもこの世界から旅立つこととなった長谷健しかしその死後も数十年経った今なお彼文章スタイルや思想はいまだ多くの記事や講義で引用され続けている特筆すべきなのはその晩年まで書き続けた短編小説集夢見る港だこの集まりでは人生最後まで創造する喜びについて触れ創作とは生きることであるというメッセージとも取れる内容になっている