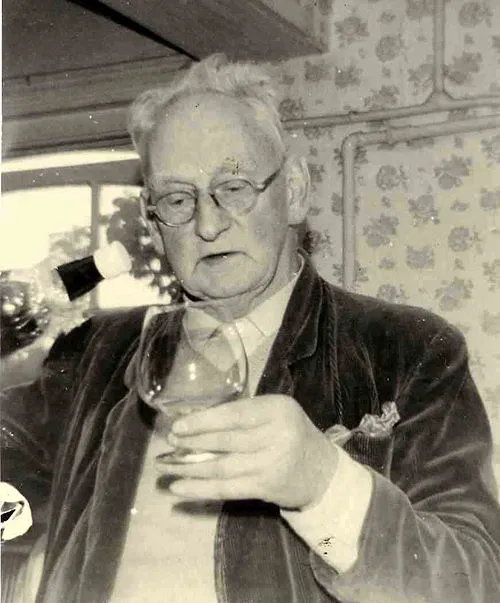

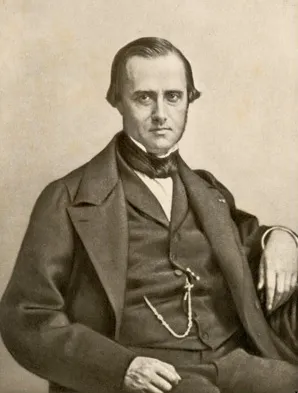

名前: 立野信之

職業: 小説家

生年月日: 1903年

死亡年: 1971年

立野信之 小説家としての道

年静かな田舎町で生を受けた立野信之は彼の人生を通じて文学の世界に深く浸透していく運命を背負っていた若き日の彼は書物に囲まれた家庭で育ちその影響を受けながら成長したおそらく彼の心には早くから作家としての志が芽生えていたのだろう

高校時代彼は文芸部に所属し自ら短編小説を書き始めたしかしそれにもかかわらず最初の作品が評価されることはなかったむしろ周囲からは失敗作とされ自信を失う瞬間もあったしかしこの挫折こそが後に彼を強靭な作家へと変貌させる契機となったかもしれない

文学界への足掛かり

大学進学後立野は一層創作活動に打ち込み多様なジャンルに挑戦した特に小説という形で自らの思考や感情を表現することで新たな視点やアイデアを育んだその結果火垂るのような短編作品が生まれこの作品が彼の名声への第一歩となる

当初小説家として成功することは容易ではなく多くの場合生活苦との闘いでもあったそれでも諦めず創作活動を続けた結果流れる星など多くの読者から支持される作品群が誕生したこの頃立野信之という名前は次第に文学界で知られる存在になっていった

戦争とその影響

しかしそれにもかかわらず日本全体が混乱と不安定さに包まれていた時代背景もありその影響は避けて通れなかった第二次世界大戦中立野自身も軍事動員され多くの日が失われてしまったこの期間中小説を書く余裕など皆無だった

皮肉なことに大戦後には新しい社会的状況や価値観によって再び文学へ回帰する機会が訪れるこの変化こそが新しいテーマやスタイルへの挑戦につながりその経験こそが彼の小説家として進化させていったと言えるだろう

成熟と成果

年代になると立野信之はいわゆるリアリズムの潮流へ傾倒していきある朝など実際の日常生活からインスピレーションを受けた作品を書き上げているそしてこの時期には文壇内でも高評価され一部では近代日本文学界の巨星と称されたそれにもかかわらず一方では人気絶頂期にも苦悩する日も続いたようだ

またおそらく当時多忙すぎて充実感とは裏腹に孤独感も募っていたと思われるメディア露出や講演会など多岐にわたり活躍していたものの本当に自分自身と向き合える時間は少なかったのであろうこの矛盾した心情こそがひょうたん池という作品群によって如実につづられているとも言われている

晩年そして遺産

年立野信之という名は静かに歴史的舞台から退場したしかしその死後も彼の影響力や著作物について語り継ぐ声はいまだ尽きない近年日本文学研究者によれば彼ほど社会状況や人間心理について深い洞察力を持つ作者はいないと評されているまた流れる星などについて議論する中で新しい解釈や発見も続いておりそれによってますます興味深い資料になっていると言えるでしょう

現代とのつながり

興味深いことではあるが 立野氏死去から半世紀以上経過した今なおその作品には新鮮さがありますそして現在大衆文化との相互作用として捉え直す試みも見受けられ多様性溢れる視点で再評価されていますまた一部ファン層では上で引用されたり引用された文章コレクションとして注目されていますその意味でも今なお現代人に愛され続けていますこの流行性とは皮肉にもその内容自体より直接的且つ即効的な表現方法例えばミームによって喚起されています