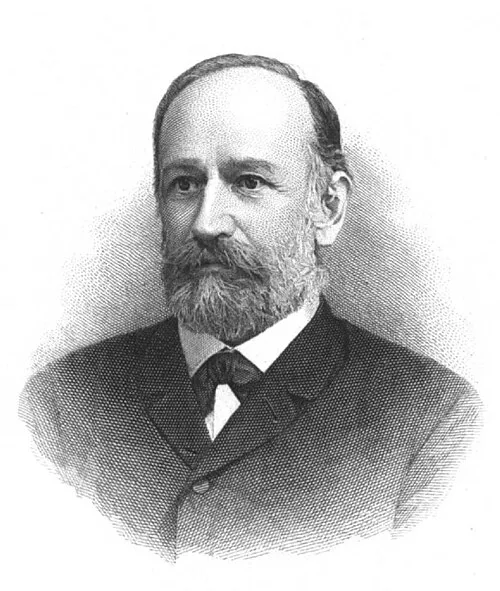

名前: 由布武三郎

生年月日: 1862年2月24日

職業: 判事・弁護士

錦鶏間祗候: 錦鶏間祗候を務めた

死亡年: 1926年

年文久年月日 由布武三郎判事・弁護士錦鶏間祗候 年

彼の名は由布武三郎年文久年の初春運命に導かれるようにして生まれた小さな村で育った彼は最初から特別な何かを持っているように感じられたがその未来を誰も予想できなかっただろうしかし時代は彼に多くの試練を与えることになる青年期には日本が明治維新という激動の時代を迎えていた彼は法学を学びながら新しい国家の形成に関わりたいと強く思うようになったしかしそれにもかかわらず彼の道は決して平坦ではなかった多くの若者たちが夢見る理想と現実との間で葛藤しながら生きていたからだそして彼が弁護士としてキャリアをスタートさせる頃日本社会は大きく変わろうとしていた西洋文明が流入し多くの人がその恩恵や影響を受ける一方で日本独自の文化や価値観も脅かされていたそれでも由布武三郎は自分自身と向き合いながら多様な案件に取り組む日を送っていったそしてその努力は次第に評価されるようになり特に刑事事件で見せた卓越した弁護技術によって多くの人から信頼される存在へと成長していったやがて年代には判事として登用されその名声はいよいよ高まるしかしこの地位への昇進もまた一筋縄ではいかなかった裁判所内外で直面する数の圧力それでもなお自身が信じる正義感を貫こうとしたその姿勢には賛否両論あったものの正義とは何かという問い掛けへの答えを求め続けたのである皮肉なことに時代背景には第一次世界大戦後という不安定な国際情勢もあったため国内政治への介入や腐敗問題も深刻化しつつあったこの状況下で裁判官としてどれだけ公正さを保つことができたかおそらく彼自身もその難しさについて悩んだことでしょうその中でも法と倫理の狭間で揺れ動いている国民たちへメッセージを届けようと努め続けたさらに重要なのは彼自身が経験した家庭環境だったと言われている多忙な仕事と私生活とのバランスそれにもかかわらず家庭愛と思いやりによって築かれる時間その瞬間瞬間こそ後世につながる教訓となっているとも言えるだろうこの人柄ゆえ多くの弟子や支持者から慕われ続けその存在感は決して薄れることなく残された年自身が求め続けた公正なるものへ到達することなくこの世を去ったしかしその死去から数十年経過した今でも人の記憶には鮮明に残っている正義とは何なのかという問い掛けへの答えそれこそ由布武三郎がおそらく生涯探求し続けていたテーマだったのでありその理念はいまなお日本社会にも影響し続けている歴史家達もこう語っています法治国家として日本社会へ寄与した意義深い人物として記憶されているこの男果たして今後どんな形で評価され続けるのでしょうか