生年月日: 1823年2月12日

職業: 写真師

死亡年: 1914年

生誕地: 日本

重要な業績: 日本における写真技術の発展に寄与

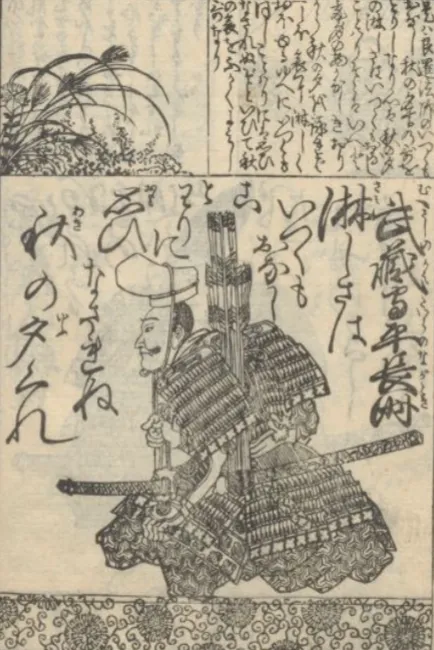

年文政年月日 下岡蓮杖写真師 年

年文政年の寒い冬の日京都の小さな町で下岡蓮杖という名の男が生まれたこの時代江戸時代末期の日本は急速に西洋文化との接触を深めていた彼が誕生した背景にはそんな歴史的な変革があったそしてその後の人生で彼は日本初の写真師として名を馳せることになる

若き日の蓮杖は周囲から期待される人物ではなかったしかしそれにもかかわらず彼は常に新しいものに対して好奇心を持ち続けたその影響もあり年にはフランスで発明されたダゲレオタイプに興味を抱くようになる当時日本ではまだその技術が知られておらず多くの人が写真という言葉すら耳にしたこともなかっただろうしかしおそらく彼はその新しい芸術形式に運命的な何かを感じ取ったのかもしれない

やがて蓮杖は自身の足で日本各地を巡りながらさまざまな技術や知識を吸収していくそれと同時に西洋文化への憧れと日本伝統への愛着との間で葛藤する日が続いた年代日本社会が激動する中蓮杖はついに自分自身を見つけるチャンスを得る幕末という混沌とした時代背景も手伝って西洋文化への興味が高まりその中でも特に写真技術への関心は一段と強まった

年代初頭彼はついに東京へ進出し自身の写真館を開業するしかしこの決断には数多くの困難が伴った最初こそ顧客数は少なく不安定だったもののそれにもかかわらず蓮杖は決してあきらめず新たなスタイルやテクニックを模索し続けたそして次第にその評判も広まり始め多くのお客様から支持されるようになっていった

皮肉なことに一部では彼の活動への反発もあった当時日本社会には依然として伝統的な価値観や古典芸術への固執が根強かったからだそれでも蓮杖はひたむきだった他者から否定されてもなお自身の信念を貫こうとしていた私はただ人の日常や感情美しさを見るためだけにこの仕事をしていると友人にも語っていたという

年日本政府によって正式な国立写真局設立がおこりそれとともに下岡蓮杖も国際的な舞台へ出向く機会となるこの頃海外展示会にも作品が出品され高評価されることとなったそこから得た自信によってさらなる進化へと突入し始め新しい技法など模索する姿勢だけでなく人間性まで変わり始めていたと思われる

晩年になるにつれて特筆すべきエピソードも増え人との交流について語れるようになり肖像画家と称賛されても仕方ない存在感となっていた年には皇族との交流にも恵まれその作品群はいまだ語り継がれるほどただ単なる職業ではなく多大なる愛情と思考・努力によって形作られた自己表現なのだろう

年生涯歳という長寿だった下岡蓮杖その死後も彼残した功績について語り継ぐ声はいまだ消えることなく多様化した近代的視点とは裏腹ながら小さくとも確かな影響力として存在し続けていると言えるだろう写真師として刻んだ足跡それゆえ現代でも彼について何度となく振り返る機会あることでしょうまた一部ファンから注目され始めレトロブームとも結び付いている今現在メディアでも取り上げられること増えてきており新旧混ざり合う視覚文化状況では至極自然ですこのようなが面白さがありますよね