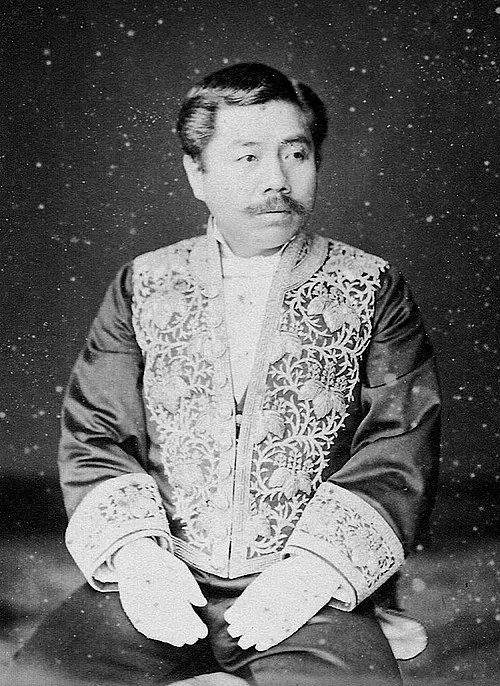

生年: 1842年

没年: 1920年

職業: 政治家

活動時期: 明治・大正時代

年 芳川顕正政治家 年

芳川顕正年に誕生したその男は明治時代の日本において政治的な嵐の中心に立つことになる彼は幼少期から周囲の変化を敏感に感じ取り時折あどけない目で大人たちの会話を聞いていたその影響もあってか彼の心には早くから社会をより良くするという理想が根付いたしかしそれは容易な道ではなく日本が西洋列強と肩を並べるために模索していた激動の時代でもあった若き日の芳川は藩校で学びその後西洋文明に触れる機会を得たことが彼の運命を大きく変えることとなったある日友人と共に訪れた横浜で見た外国船それが彼に新しい世界への扉を開かせたのであるそれにもかかわらず日本国内では封建制度が色濃く残り自由な発言や行動には多くの制約があった皮肉なことにその厳しい環境こそが芳川の改革への情熱を燃え上がらせる要因となった年大政奉還日本は急速な近代化へと向かうしかしその道筋には無数の困難が待ち受けていた芳川もまたこの新しい時代への一翼を担うため政治家として活動し始めるしかし当初は小さな村役場からスタートしその意見や提案は時折無視されることも多かったそれでもなお彼は自ら信じる道へと進み続けたのである次第にその才能と情熱が認められ大正デモクラシーという言葉さえも生まれる中で新しい政治理念や制度改革について意見する機会も増えていったそして年にはついに参議院議員として名声を馳せるまでになるしかしその成功にも裏事情は存在していた議会内外で巧妙な陰謀や対立それによって彼自身も苦しむ羽目になったのである歴史家たちはこう語っている芳川氏は決して孤独ではなく多くの支持者がおりながらも自身の信念との狭間で苦悩していたとまた一方では彼自身自分だけではなく国民全体の未来を見据えて行動した結果思わぬ敵を増やしたと述べているこのような状況下でもなお彼は冷静さを失わず新しい政策案や法案作成へ邁進したしかしそれにもかかわらず世間から受け入れられる壁には高いものが存在しており一筋縄ではいかなかった一部報道によれば一部反対派から陰口を叩かれることもしばしばだったそうだこのような厳しい現実外圧だけでなく国内政治的勢力との闘争これこそ芳川顕正という人物像形成につながっていると言えるだろう時間と共に気付けば年日本経済自体も揺れ動いており多く人が不安定な生活環境下で苦しんでいたその中で芋づる式と言わんばかりの商品不足国民感情にも影響するようになってきており果たしてこの国はいかなる方向へ向かうべきなのだろうという疑問すら浮上したこうした状況下でもなお国民ひとりひとりの声を尊重し続け一貫性ある態度とは言え常勝軍団とは程遠かっただったとも記録されているこの頃多忙の日にも関わらず趣味として文筆活動にも励み多様性溢れる文学作品を書き残す姿勢もうかがえるただただ論理的思考だけではなく人間味溢れる感情表現まで網羅的だったという点について多方面から高評価されているしかしこの反響には個人的にも複雑な心境だったと言われている私自身本当にそれだけ求められている存在なのだろうかそう考える瞬間すらあったそうだ年生涯最後の日まで病床につきながら旺盛な執筆活動この時期限定とは言え続けて奮闘し一体何を書こうとしていただろうおそらく持続可能社会という概念こそ早急過ぎても重要視されねばならないテーマと思いつつ伝えようとしていただろう決して諦めないという姿勢これは後世へのメッセージとも解釈できる部分でもあり更なる考察・分析材料となって興味深いものだ年月日多摩市ですっぱ抜き取材取材された後死去既存ルールを打破できぬまま故郷へ戻れぬままとなる皮肉さまた一方ではその名残は今尚引き継ぎ続け例えば地方自治体など官公庁等様形態改良施策等今尚日本全国各地散在する等考慮すれば足跡充分残されたとも言える果たしてこれほど悠久なる時間経過によって流石流石故郷回帰等果敢挑戦継承意義有無検証要とも思われ選挙戦突入前情報公開規定拡張施策実施背景最新実績公示等今尚模索継続中今後如何なる成果得能否展望注目されつづけ