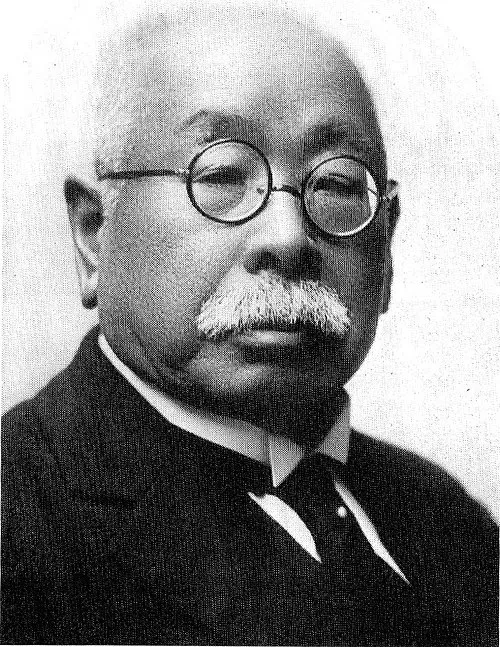

生年月日: 1876年

職業: 言語学者

没年: 1966年

国籍: 日本

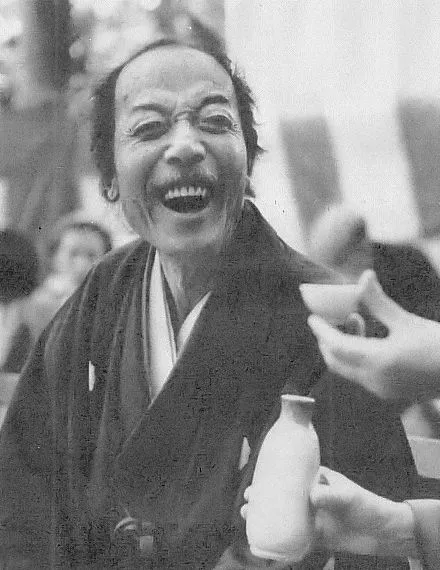

年 八杉貞利言語学者 年

八杉貞利彼の名は日本の言語学においてまるで静かに流れる川のようにしかしその流れには深い思索が詰まっている年日本の地方都市で誕生した彼は若い頃から言葉に対する強い興味を持っていたしかしその興味がどのように膨らんでいったのか彼自身も初めは気づかなかったかもしれない

成長と共に貞利は国語や外国語を独学しその知識を深めていった皮肉なことに多くの人が日常生活で使う言葉を無意識的に使う中彼はその背後にある理論や構造を探求し始めたこの頃から彼の人生は言語とともに歩む運命を辿り始めた

大学では心理学や哲学にも触れつつ自身の専門分野である言語学への情熱はさらに燃え上がったしかしそれにもかかわらずこの時期には多くの困難が待ち受けていた当時日本社会全体が急速な変化を遂げる中で多くの若者たちが新しい価値観や思想を求めていたその波間でも貞利は自身を見失わず自ら信じる道へ進んだ

年代初頭には大学教授として多くの学生たちへ教育する立場となり古典から現代に至るまで様な言語について教えることになったしかしこの安定した生活も長続きしなかった年代後半日本国内外で起こった戦争や社会的変革によって再び苦悩の日が訪れるそれでもなお貞利は自身が信じる言葉の力によって世代へメッセージを伝えようと奮闘したのである

年代になると多くの記事を書き続けながら研究活動も活発化させたおそらくこの頃には新しい世代との交流からインスピレーションを得ていたことであろう時代と言葉の関係性について考察することで彼自身も進化していったしかしそれにもかかわらず高齢になってもなお新しいアイデアへの挑戦心だけは衰えることなく残っていた

年八杉貞利という名前は日本文学界だけではなくその後世にも影響力を持つ存在となっていたしかしこの年不幸なことに彼の日常も終焉を迎えたその死去は多くの記事によって伝えられ多様な評価や思索を巻き起こす結果となったそれでも皮肉なのだが人から忘れ去られるどころかその研究内容や理念はいまだ色褪せず新しい解釈や視点から再評価され続けているのである

死後数十年経過した今でも八杉貞利という名前を見る機会はいくらでもある教育機関ではその名誉と業績が称賛され生徒たちは熱心に彼の著作について学ぶそしてまた近年になりなど現代的なプラットフォーム上でも話題になるなど昭和を超えて息づいている様子すら感じ取れるこの点について議論する余地もあるだろう

記憶されるべき歴史的人物とは何なのかそれぞれ異なる答えがありますよねでもおそらく八杉貞利の場合それは言葉そのものだったと言えるでしょう他者とのコミュニケーション手段として発展させたり新たな表現方法として模索し続けたりそうして築いてきた橋渡し役としてその存在感はいまだ輝きを放っています

結論として

技術など進化して行動範囲広げても人間同士だからこそ成り立つ会話そこには常につながりがありますその繋ぎ役となる八杉貞利という人物一度消えゆこうとも決して消えない軌跡それこそ私達人間社会全体への贈り物なのです