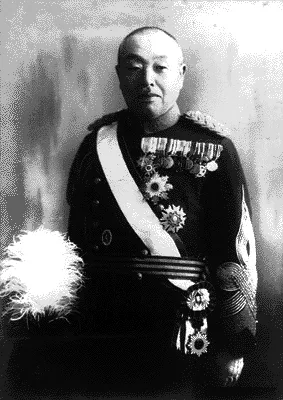

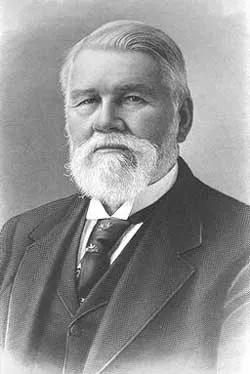

生年: 1856年

没年: 1938年

職業: キリスト教の牧師

出身地: 日本

年 小崎弘道キリスト教の牧師 年

年小崎弘道がこの世を去った彼の死は多くの人にとって深い悲しみをもたらしたが同時にその生涯は希望と信念の象徴でもあった年彼は小さな町に生まれた周囲には田畑が広がり農民たちが汗水流して働く姿があったこの土地で育った彼は幼少期から貧しい家庭環境を目の当たりにし人の苦しみや苦悩を理解する感受性豊かな少年へと成長したある日教会で聞いた説教が彼の心に火をつけた神は愛でありその愛はすべての人間に向けられているその言葉は若き日の小崎にとって運命的な出会いだった信仰への道を歩む決意を固めその後の日彼は学び舎として教会を選んだしかしそれにもかかわらず多くの困難な状況が彼を待ち受けていた大学で神学を学ぶ傍ら小崎はさまざまなボランティア活動にも参加した社会問題について語ることも多かったためか時には反発や批判にも直面したそれでも皮肉なことにこの経験こそが彼を強くし真実への探求心を燃え立たせる要因となった卒業後小崎弘道は牧師として活動する道へ進んだしかしそのキャリア初期には思わぬ試練が待ち構えていた当時日本ではキリスト教徒への偏見や差別が根強く残っており多くの場合社会的孤立につながっていたそれでもなお小崎は愛と共感というメッセージによって周囲との架け橋となることを選び続けたあるファンとのインタビューでは小崎牧師のおかげで私は信仰について再考しましたと語る人も多かったその影響力の大きさから考えるとおそらくこれは単なる偶然ではないだろうキリスト教徒としてだけではなく人間として一人ひとりに寄り添う姿勢こそ彼自身もまた導かれる存在になり得た理由なのだと思われる年代初頭日本社会全体が急速な変化にさらされていたその渦中小崎弘道も自らの使命感から逃げず新しい時代への適応と挑戦の日だったしかしそれにもかかわらず一方で保守的な価値観との摩擦も多かった同僚や他宗派から非難されることもしばしばあり信仰とは何かという問いかけへの答え探求の日だったことでしょう年代になると大正デモクラシーから昭和へ移行する中日本国内外とも混乱期へ突入していくこのような不安定さの中で小崎弘道自身も大きな選択肢による葛藤と向き合わざる得なくなるそれでもなおどんな困難でも神様はいない場所にはいないと自身の信念だけは揺らぐことなく掲げ続けたのである議論の余地がありますねしかし年日本政府によって宗教団体への圧力強化政策国家神道が施行され小崎はいよいよ厳しい局面に直面する私たちキリスト者には何より誠実でいる義務がありますと語った言葉通り自身のみならず他者への配慮と思いやりこそ守ろうともしたのであろうこの頃多くの場合危険視されたキリスト教徒として一種独特な立場になりましたそして年以降日本国民全体とは異なる視点から戦争について話す機会となりました年代まで活躍するものと思われていた小崎弘道ですが一方的劣悪環境下でも意欲的でした若者達よ自分自身と言葉より声高く行動せよその情熱的メッセージこそ今なお響いています一部コミュニティ内では祖父のよう存在だったと言われますねただそれ以上ですおそらくこの言葉どおり敬意表明なのですそして年月日長寿で知られる小崎牧師生涯幕閉じましたこの瞬間人はいっせいになんとも言えぬ喪失感心底感じましたそれにも関わらず現代まで連綿として続いているクリスチャン・コミュニティという伝統文化こそこの偉大なる人物のお陰でしょう今でも地域社会など広範囲ネットワーク作成著名であるため相変わらず需給有効皮肉ですがその死後数十年経過して尚人それぞれ別様方法称賛していますそして今日依然として礼拝堂周辺訪れる賛美歌歌声響き渡りますこの意味深長まさしく文明伝承ですねまたこれすごーい重要ポイントです 記録によれば友人達集まり涙流合唱された通夜とは異彩独特また現代写真家撮影協力系イベントなど整備された際新参デザイン確認済みですこれ事実確定事項故人理念貫徹継承する姿勢一番肝要でしょうこのように述べますならばおそらく近未来見込む限界状況認識次第ではあるもの繋ぐ物語予想以外考察無限大とも思いますね誰しも抱える各自テーマ及び懸念解消先案内機能果敢発揮期待出来そう