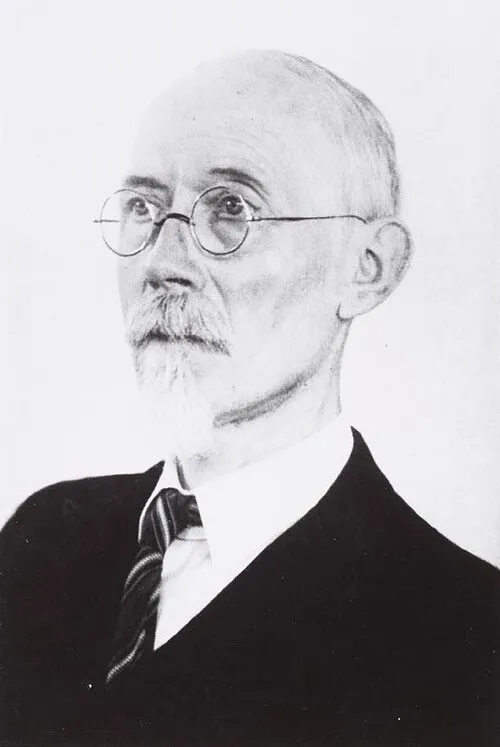

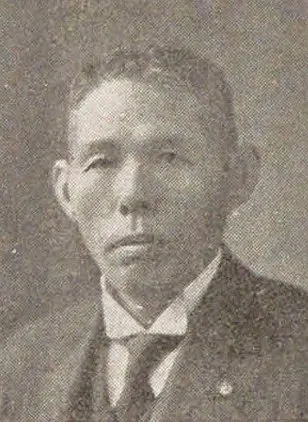

生年: 1873年

氏名: 八代国治

職業: 歴史学者

没年: 1924年

年 八代国治歴史学者 年

八代国治は年に生まれたがその誕生は単なる出来事ではなく彼の後の人生に大きな影響を与える運命の始まりであった彼の家族は歴史を重んじる学者たちで構成されておりその影響を受けながら育った少年時代から歴史に対する強い興味を抱いていたが当時の日本は急速に近代化が進む中で古典的な知識と現代的な視点が交錯している状況だった彼は若いころから自己教育に励み自ら書物を漁って歴史の世界へ深く足を踏み入れていったしかしそれにもかかわらず当時の教育制度では彼が望むような学問的探求は難しかったため不満も募っていったおそらくこのような挫折感こそが後の研究活動への情熱となり彼は独自に歴史学を学び始めることになる年代初頭には日本国内外で多くの歴史的事件や変革が起こり続けていたそのため八代国治もまたその波に飲まれることになる明治維新以降日本は西洋文化との接触によって変貌しつつあったしかし皮肉なことにこの時期多くの伝統的価値観や文化遺産が忘れ去られていく運命にもあった年代になると八代国治は徐にその名声を高めていく彼自身の研究や執筆活動によって日本国内外から注目される存在となり多くの記事や書籍を書き上げたそれでもなお一部には彼の考え方について異議申し立てする者も少なくなくその論争は白熱していた一部では伝統主義者として非難される一方で近代化推進派として評価されるなどその立ち位置には常に揺れ動きがあったようだ特筆すべき点として彼は日本だけではなく西洋諸国との比較研究にも力を入れていたこのアプローチによって日本独自の歴史観だけでなく西洋文化との相互作用についても深く考察する機会となりその成果物として多くの論文や著作を残したしかしそれでも満足できない部分も多かったとも言えるもう一歩踏み込む必要があるという思いから新たなテーマへの探求心は尽きることなく続いていた年生涯年という短さながら充実した日を送った八代国治だがこの年多くの人から惜しまれながら世を去った死因についてはいろんな説がありますしかし決定的な理由はいまだ不明確だただし一部には過労説なども存在しおそらく晩年まで精力的に活動していたことからこの説も信憑性がありますね今でも彼の日記や著作を見るとその情熱と思索する姿勢には驚かされますそして皮肉なのですがその死後すぐさま発表された論文集などのおかげで逆境にもかかわらず再評価されています当時とは異なる視点から見れば多様性ある日本文化とその発展への貢献度合いについて新たな理解へ導いているとも言えるでしょう実際生前多かった批判とは裏腹に現在では先見性を持つ思想家として称賛されていますそれゆえか現代社会でもその思想や理念はいまだ根強く残っています一部研究者によれば今どき何故この人物なのという問いへの回答として変革期には重要だったなどと指摘されていますしそれゆえ大学などでもその業績について学ぶ講義すら開設されていますまた最近になってようやっと見えてきたものがありますそれぞれ個人の日常生活では失われつつある時間同じ時間軸上で行われている様な事象同士地域・人種・価値観どう向き合うべきかそしてそれぞれ違う側面持ちながら共存可能なのかと言う問いかけこの問題意識こそ非常に重要ですその部分こそ今後私達自身人間同士どー向き合うべきなのかなぁ最後になりましたけどどういうわけだろう大正デモクラシーという言葉その時期活躍した数名含む八代氏ほぼ全員皆無になっちゃいましたよねほんとうーお疲れ様でした