生年月日: 1870年(明治2年12月1日)

死亡年: 1942年

職業: 司法大臣、鉄道大臣

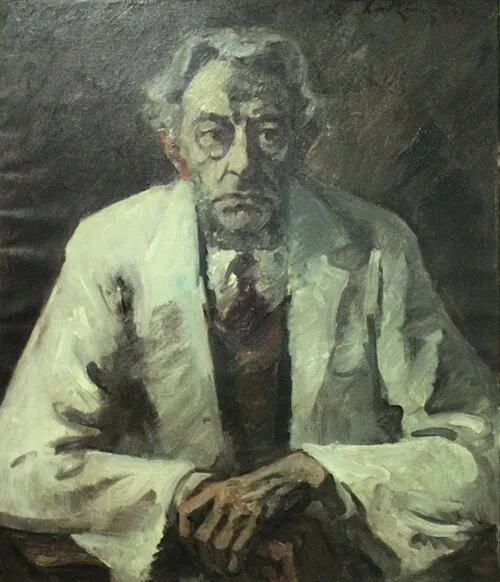

小川平吉明治から昭和へと続く革新の道

年明治年月日日本が近代国家へと変貌を遂げる時代ある男がこの地に生まれた小川平吉は後に司法大臣や鉄道大臣として知られることになるが彼の人生はただの公職者の経歴に収まるものではなかったこの時代日本は外圧にさらされながらも内政を整える必要に迫られていたその中で小川はどのように自らの道を切り開いていったのであろうか

青年期小川は東京大学法学部で学びその知識を武器に社会で名声を築くことを決意したしかし彼が最初に出会った試練は自身の信念と政府との対立だった大学卒業後彼は官僚として働き始めたもののその理想主義ゆえに上司や同僚との摩擦が絶えなかったそれにもかかわらず彼は決して諦めることなく自身のビジョンを貫き通す

世紀初頭日本が国際社会で存在感を増す中小川には新たなチャンスが訪れるそれは司法制度改革への参加だった日本政府が法律制度の近代化を目指す中で小川はその一翼を担うこととなるしかしこのプロセスには多くの困難が待ち受けていた彼自身もおそらくこの改革には賛否両論あるだろうと予想しつつも自分自身と向き合いながら進む姿勢を見せた

年代半ば日本国内では多くの変革運動が盛んになりそれによって小川も政治的な立場から注目されるようになったその影響力とともに彼には大きな責任も伴っていた鉄道インフラ整備がその一つだ経済発展と国民生活向上への期待から多くの資金や労力が鉄道事業へ投じられたしかしそれにもかかわらず多数派政治家との対立や資金難という障害によって小川自身も悩み続けていた

しかし彼には夢があったそれは日本全土に鉄道網を敷設し人の日常生活だけでなく産業活動までも活性化させることであったこの考え方こそ未来へ向けて希望を与える要素となり得ると信じていたまた皮肉なことにその背景には当時すでにつくられつつある他国との差別化というプレッシャーも存在していた

年代になると小川平吉はいよいよ司法大臣として登板することとなりその役割ではさらに多様性豊かな経験値と思考能力が求められたおそらくこのポジションへの昇進こそ長年育んできた理想主義的アプローチによる結果だったと振り返る声も聞こえてくるしかし大正デモクラシー崩壊後大衆運動への弾圧など厳しい現実にも直面し一度思い描いていた理想とは異なる状況になってしまったのである

年小川平吉は人生という旅路から去りその存在自体が歴史へ刻まれていく議論の余地はあれど多方面から評価され続けたその功績について語り継ぐ必要性すら感じさせているそして今なお多く人によって引き継ぎされている公共交通機関の概念それは間違いなく彼自身によって育まれてきた部分でもあるだろう

現代への影響

小川平吉亡き後年以上経過した今でも彼なしでは成し得ない成果と言われても過言ではないほど日本国内外で評価され続けている近代国家形成期への貢献のみならずその政策・方針・理念など様な面影を見ることでき皮肉なことに現在進行形でも多様性文化求め続け不満足感漂わせながら日常生活送っている我日本人自身かもしれない