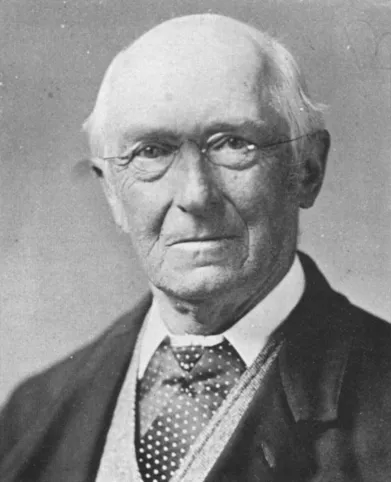

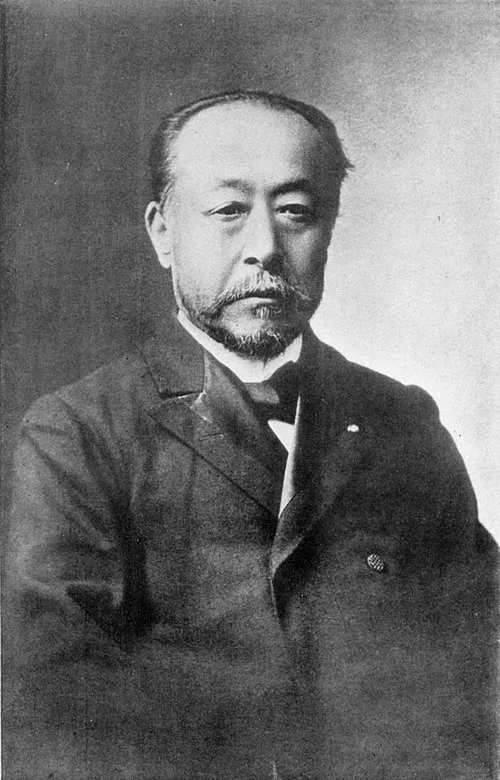

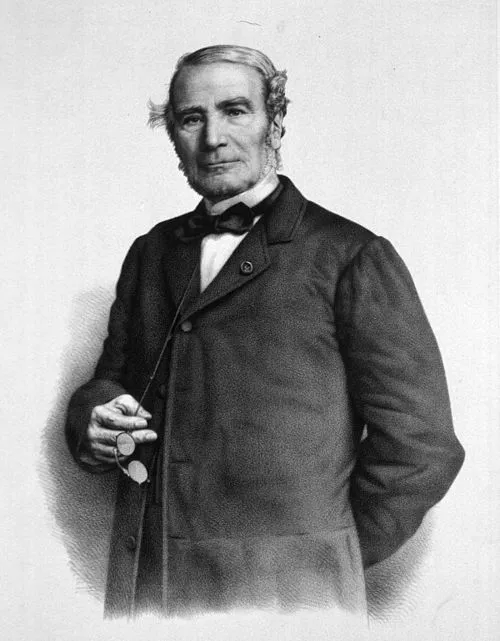

生年月日: 1838年

死亡年: 1922年

職業: 政治家

内閣総理大臣: 第3・9代内閣総理大臣

功績: 日本の近代化に貢献

年 山縣有朋政治家第・代内閣総理大臣 年

彼の誕生は年長州藩の藩士として幕末の混乱に育まれたその時代若き山縣有朋は血気盛んであり自らの信念を貫く強さを持っていたしかし彼が政治家として名を馳せることになるとはこの頃は誰も予想していなかっただろう年明治維新が進行する中彼は薩摩藩と連携し新しい国家建設に取り組む歴史家たちはこう語っている彼の存在がなければ日本の近代化は遅れていただろうとこの時期若き山縣は軍事面での才能を発揮し西南戦争では指揮官として活躍しただがそれにもかかわらず戦争の終焉とともに彼には新たな役割が求められることになる政治への進出それこそが彼にとって次なる挑戦だった年には初代内閣総理大臣となりその後も数度政権を担うことになるしかしその道程には多くの試練と困難が待ち受けていた当時日本国内では内外ともに不安定な状況だったためだその中で彼は国家防衛や近代化を掲げ大胆な改革を推進した年代初頭その瞬間から彼の日はさらに忙しくなる山縣有朋は日露戦争にも深く関与し国防こそ国家の基盤と考えていたそれでも皮肉なことにこの戦争によって日本国内でも多くの意見対立が生じるようになった一方では勝利への期待感一方では戦争による負担への懸念おそらくこの二つを平衡させることこそ彼最大の苦悩だったかもしれない年代初頭山縣有朋は再び内閣総理大臣に就任するこの期間中大正デモクラシーが台頭し始めていたしかしそれにもかかわらず伝統的価値観との板挟みに苦しむ日も続いていたファンたちから見ればどうしてこんな時代錯誤的な政策を続けるんだという声もあったただ一つ確かなことはこの過渡期であったからこそ日本という国自体が変わりゆく最中だったということである年月日その日は山縣有朋にとって特別な意味を持つ日だったこの日多数派工作や政権運営など政治的課題への関与から身を引き自身の日常生活へ戻る決断をしたのであるそれまで政治一筋だった男が人間として生き直す選択肢について考え始めたと言われているそしてその後まもなく故郷へ帰郷する運びとなったおそらくこの決断には深い内面的葛藤や思索があったと言える晩年それまで蓄積された様な経験と知識によって訪れる寛容さや余裕それでもなお人との接触や交流欲求だけはいまだ衰えぬままだったようだ世相の変化について話す機会にも恵まれそれまで培われた人脈との連携も活用して新しい可能性へ目を向け始めていたただしその背景には過去への反省や批判的視点もあったことでしょうまたこの頃から日本社会全体で民主主義思想が芽生えていく兆候も見え隠れしてきた私たち自身の力で未来を書いていこうという志向性そのためには果敢さだけでなく人間味や温かみも重要だと思わせているようだった年月日歴史上最初の日露和平条約締結式の日でもあるそしてこの日の背後には多様性ゆえの混乱や希望不安定さより安心感そんな光景とも言える両極端ないわば共存空間 これこそがお互い求め合う新しい世界像なのかもしれないさて有朋氏よあなたなら現代日本を見る目線はいかなるものなのか いつしか通り過ぎる時風景だけでは説明できない真実人との信頼関係形成と言えばおそらくそれ以上通じ合えるものなんでしょうね今日でもなおその名残りはいろんなところに息づいています忠義武士道そして勝利確かな業績として受け継ぐ側面だけでなく一方では人間臭さ溢れる物語として記憶され続けていますアスファルトジャングル化する都市部よりむしろ不毛地帯とも言える田舎町 そこでは今なお遠き昔話すればひょっこり顔出す老紳士を見るでしょうでも何故か微笑みながら語り掛けますただひとつ忘れてほしくない私たちは皆生き残るため努力した仲間だからこのように新旧交錯する日本文化そのものに影響与えている存在感それこそまさしく今ここでも温かな共存空間