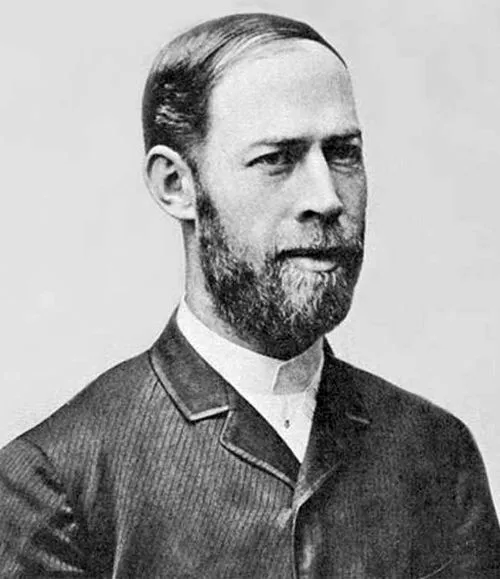

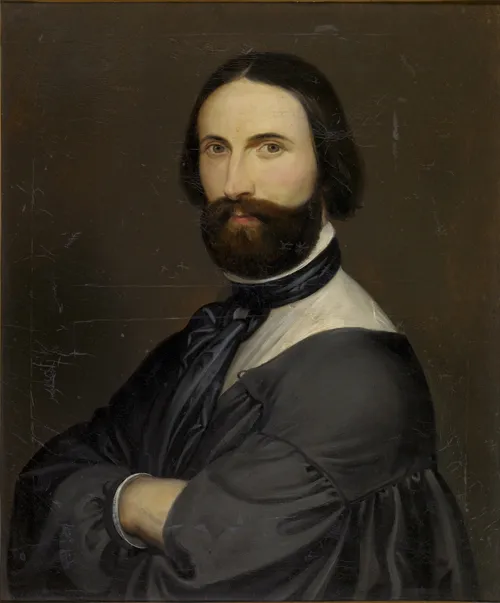

生年月日: 1863年1月5日

職業: 自然人類学者

死亡年: 1913年

出身地: 日本

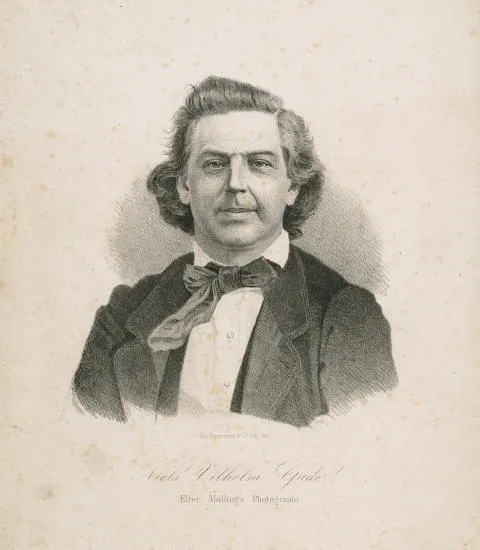

年文久年月日 坪井正五郎自然人類学者 年

坪井正五郎彼の名前は日本の自然人類学の発展に欠かせない存在として語り継がれている年月日文久年の寒い冬の日彼は江戸現在の東京で生を受けた家庭は裕福で早くから教育を受ける環境が整っていたそのため彼の知的好奇心は幼少期から育まれていった若き日の坪井は西洋の科学と文化に強い興味を持つようになりそれが後のキャリアに大きな影響を与えることになるしかしそれにもかかわらず当時の日本社会は鎖国政策から脱却しつつあったものの多くの人が西洋文化や科学に対して懐疑的だったこのような状況下で坪井は新しい知識を求め続けた年代に入ると坪井は東京大学で自然科学を学ぶ決意を固めるそこで多くの著名な学者たちとの出会いがありその中でも特に影響力を持った人物との交流が彼を更なる高みへと導いたと言われているおそらくこの時期に培ったネットワークや知識が後彼自身の研究成果へと結びついていくだろう年坪井正五郎はアメリカ合衆国への留学を果たす皮肉なことにこの留学によって日本国内では反発もあったしかし一方では海外で得た経験や知識によって自らの日進化する研究活動に拍車がかかったことも事実だこのような異文化体験こそが日本人として初めて自然人類学という分野で名声を得る原動力となった帰国後坪井はいくつかの大学で教鞭を執りながら自身でも多くの調査や研究活動に没頭した原始民族についてという著作ではおそらく当時感じていた日本文化への探求心が色濃く表れておりその内容には深い洞察と思索が織り込まれているこの本こそ多くの場合現代日本人類学者たちにも引用される重要な資料となっているその一方でその業績とは裏腹に専門外からも様な批判や反発も受けていた特定的には日本社会内で自ら進んだ道西洋式教育と科学重視への不満や疑問だったとも言われているしかしそれにも関わらず自身の信念と理想追求し続ける姿勢には感銘を受けるものさえ存在したそれこそ彼自身坪井正五郎その人だった年不幸にもこの偉大なる自然人類学者は亡くなるその死去まで何十年もの間日本国内外から注目され続け多数の記事や論文を書き続けたそして今なおその遺産はいまだ多くの日常生活や教育システムに息づいていると言えるだろう今日私たちが享受している多様性ある文化理解という概念それぞれ異なるバックグラウンドや歴史・伝統・習慣などこれこそ彼によって少しずつ育まれ育てられてきたものなのだろうまた現在でも文化的相対主義という考え方について語られる際には必ず名前を見ることになるその根底には人間という存在への深い理解と思いやりという思想我皆違うという認識なのかもしれないそう考えると坪井正五郎とは単なる一人物以上なのだ歴史上無数とも言える選択肢から選ばれ出現した唯一無二な存在その死から年以上経過した今でも尚多様性・共存・相互理解というキーワードとして彼のおかげさまで広まり続けている一体何世代先までこの思想理念が残され続けるのであろう もしかすると未来永劫人類そのものとして形作って行かなければならない課題なのかもしれない