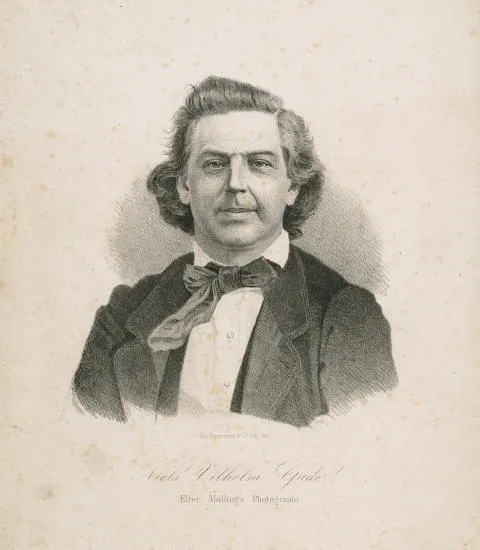

生年月日: 1839年(天保10年1月9日)

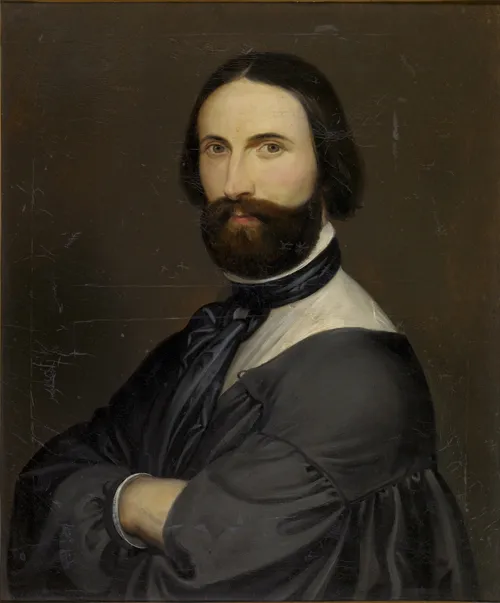

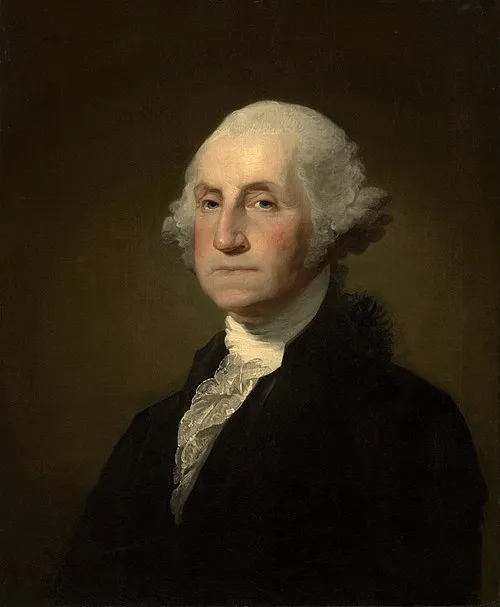

氏名: 松平直侯

役職: 第4代川越藩主

没年: 1862年

年天保年月日 松平直侯第代川越藩主 年

年月日江戸時代の日本において松平直侯がこの世に誕生した彼は川越藩の第代藩主として知られその生涯は日本の歴史の流れに深く刻まれているしかし彼が成長するにつれて日本は急速な変革の時代へと突入していく

幼少期から松平家の一員として育った直侯は政治や武士道を重んじる厳格な教育を受けた家族が伝統的な価値観を重視する中で彼自身もまたその影響を強く受けていたしかしそれにもかかわらず彼が大人になる頃には時代背景が大きく変わりつつあった

年代初頭日本国内では幕末という激動の時代が幕を開けようとしていた直侯は若き藩主として自らの領地である川越藩を守るために数多くの改革案を考えていたと考えられるしかしこの改革への取り組みは成功とは言えず多くの場合貴族や武士たちとの対立を招いてしまうことになった

特に注目すべきは彼が実施した経済改革であった江戸幕府による圧力や外圧に対抗するためには経済的基盤が必要だったためだ直侯は農民との関係構築や資源管理に力を入れたと言われているそれでもなお多くの困難と抵抗に直面しその意図した効果は十分には得られなかった

皮肉なことに日本全体が外国との交流拡大へ向かう中で彼自身もまた内向的になりつつあった可能性も否定できない特定の政策決定について周囲から反発される中で自身の判断力への信頼感も揺らいだことでしょうその結果一部では逆風ばかりの印象すら持たれていたと言われている

年松平直侯は若干歳という若さで亡くなる運命となったこの突然死について多くの議論が交わされており過労だったと言う声もあれば健康状態不良と指摘する意見もあるそれでも尚その死後も川越藩及びその地域社会への影響力はいまだ色濃いものとして残っている

今日まで残る記録によれば市民たちは今なお彼を語り継ぎその業績や苦悩について思い出す機会がありますそして不思議なことに今でも人が集まる場所には松平直侯ゆかりの碑など存在し続けていますこのような記憶こそが本来なら忘れ去られてしまう運命だった歴史的人物にも光を当て生き続けさせる要因となっているのでしょう

また彼の日常生活について知識豊かな歴史家たちは次第に明らかになる新事実にも耳を傾け始めていますそう遠くない未来これまで埋もれていたエピソードや資料が発掘され新しい視点から語られる日ですこのような探索こそ人類共通・国際的意義ある文化遺産創造へ繋げたいと思わせますね

直侯という名だけではなくそれ以上深い意味合いつまり一人ひとり個別化された歴史観・価値観とも結び付いていますこうして振り返ってみてもその影響はいまだ感じ取れる部分がありますこのような人物像とは一体どんな形なのだろうか興味深い問いですね