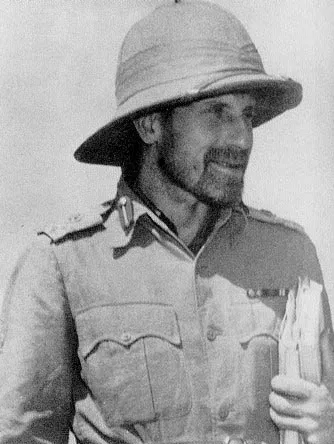

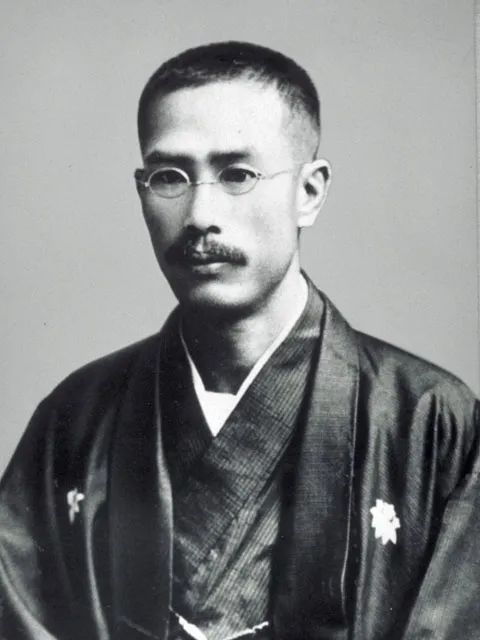

生年: 1904年

名前: 新井耕吉郎

職業: 農業技師

業績: 台湾紅茶の父

没年: 1946年

新井耕吉郎台湾紅茶の父

年彼が生まれたその瞬間から新井耕吉郎の人生は農業と茶に捧げられる運命を秘めていた日本の小さな村で育った彼は自然の美しさや田畑の豊かさを目の当たりにしながら成長するしかしそれにもかかわらず彼が自分の人生をどこに向けるべきか模索する時間も少なからずあった

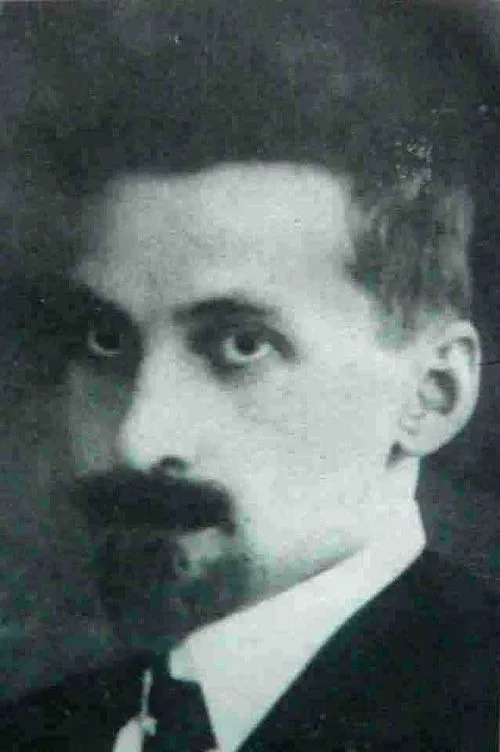

青年時代新井は農業技術への情熱に目覚め大学でその道を学び始めるそこで出会った教授たちは茶葉栽培について教え多くの知識を授けてくれた皮肉なことに彼がその知識を生かす機会が訪れたのは日本政府による台湾統治後であった

年代初頭日本政府は台湾で紅茶産業を発展させる必要性を感じ新井耕吉郎に白羽の矢が立つおそらくこの時期新井はただ一人ではなくチームとして働いていたためその成功には多くの努力と協力があっただろうしかしそれでも新井自身は特異な才能と情熱によって台頭していったのである

年新井は台湾へ渡り自ら実践するために現地で足場を固めていく彼が選んだ地元民との連携や技術指導は非常に重要だったこの試みには決して簡単ではない挑戦も伴っていた土地固有の条件や気候による制約など多くの壁が立ちはだかったからだしかしそれにもかかわらず新井は諦めなかった

その結果生産された紅茶は瞬く間に評判となりその香りと味わいから高山紅茶と呼ばれるようになった多くのお客様や販売業者から喜ばれる中でこの新しいブランド名も徐に認知され始めていたそして年新井耕吉郎という名前が台湾紅茶界だけでなく国際的にも知られる存在となっていることには間違いない

晩年と遺産

しかしながら一筋縄では行かなかったその頃日本本土では敗戦後日本統治下だった台湾も激動の日へ突入することになるそして新井自身もまたこの変化についてどう向き合うべきか悩む日を過ごすことになる

彼自身高齢となり体力的にも厳しくなっていくだろうそれでも新井には残された時間こそ勝負だった自分自身だけではなく自身が培ってきた文化や技術も引き継ぐ責任感に駆り立てられているようだったそれなのに運命とは皮肉なもの 年不意打ちとも言える病魔によってこの世を去ることになったのである

影響力と現代とのつながり

今日でも新井耕吉郎が持つ影響力は消えてはいないその名残として高山紅茶という言葉一つ取ってみてもそれこそ千人以上のお店やブランド名として使われ続けているまたその成果物として品質管理や製法まで現在につながる基礎技術はいまだ多く引き継がれているしかし果たして今日この若者たちへの教育制度どう構築されれば良いのでしょう

もし新井耕吉郎氏が現在生きていてこの進化した世代を見るなら一体何を思うでしょうそしておそらく次なる挑戦として何に取り組むのでしょうね 現代農業界関係者