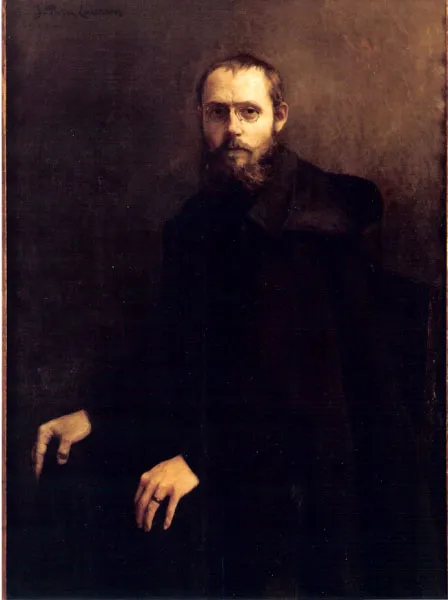

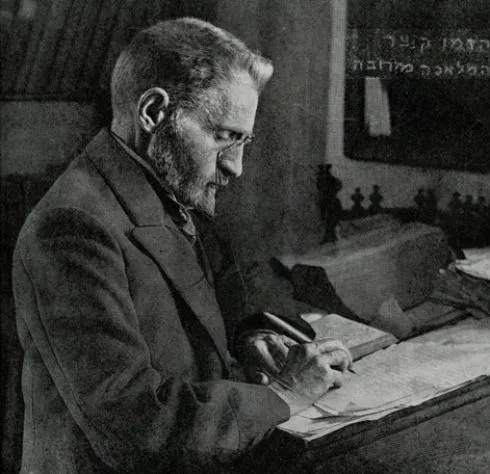

生年: 1902年

名前: 住井すゑ

職業: 小説家

没年: 1997年

年 住井すゑ小説家 年

彼女が生まれたのは年場所は福岡県住井すゑという名は後に日本文学界で燦然と輝くことになる運命を背負っていたしかし彼女の人生は単なる作家としての栄光ではなく数の試練と葛藤から成り立っていた

幼少期から彼女は本に囲まれて育ったある伝記によれば近所の図書館で見つけた一冊の古い小説が彼女を作家への道へと導いたというもしかするとその本との出会いがなければ私たちは住井すゑという名前を知ることもなかったかもしれないそしてこの出会いこそが彼女の心に灯った創作への情熱だった

しかしながら若き日の住井には多くの困難が待ち受けていた進学先である女子高等学校では自身が抱える貧困や社会的制約による苦悩を経験することとなるそれにもかかわらず彼女は執筆活動を続け自らの声を見つけようと努力したこの時期多くの作品を書き上げるも発表する場を得ることは容易ではなかった

年日本文学界に衝撃的なデビューを果たす火垂と名付けられたその短編小説集は戦争後の混沌とした時代背景を反映しており多くの読者に深い印象を与えたしかしそれでもなお世間から受け入れられるまでには時間がかかったそれにもかかわらずこの作品群によって彼女自身もまた新しい自分へと変わっていくのであった

やがて住井すゑは年代に入るこの時期日本社会全体が急速な変化に直面しておりその渦中で彼女自身も新しい文学スタイルへの探求を続けていたその結果恋文や白いものなど次とヒット作を書き上げるようになるしかしその成功とは裏腹に個人的には孤独感や不安感にも苛まれていた可能性がありますおそらくこれこそが著者として作品を書く際に生じる複雑な感情なのだろう

年代後半になると住井すゑはますます自分自身について考え始めたそして年代には自身の日常生活や人間関係について反省するエッセイ集も執筆し始めそれまでとは異なる視点から自己探求の日へと移行していったそれでもなお小説家として活躍し続けその才能はいまだ衰えるどころか深みを増しているようだった

皮肉なことだが生涯多くの女性作家たちとの交流も持ちながら自身だけではなく日本全体女性文学史にも大きな影響力を及ぼした存在となってしまうしかしその影響力ゆえ多くの場合女性特有のテーマで語られる機会ばかりだったとも言われているこの点について議論する余地はいくらでもあるだろうただ女性という枠組みだけでは語り尽くせないほど豊かな表現力と言えるだろう

年日本各地で開催されたいくつもの追悼イベントによって多く人からその功績・遺産について再評価されているただし不思議なのは亡き後年以上経過した現在でも未だ新しい読者層特に若者との接点づくりには様工夫され続けていることであるその様子を見る限りおそらく今後さらに評価され新しい解釈・アプローチとして再び注目される日も訪れるだろう

そして今日年以降何十年経とうとも残された作品群から溢れ出す言葉・メッセージこそ生前想像もし得ないほど今なお力強さを放ち続けている火垂が持つ普遍的テーマ愛人間関係生死など一切色褪せず世紀へ突入した現代人にも共鳴する部分こそ無限大なのだろうと思わざる得ないまた対話を重んじ人同士互い理解し合う重要性など同時代とはまた違った形で問い直そうとしている