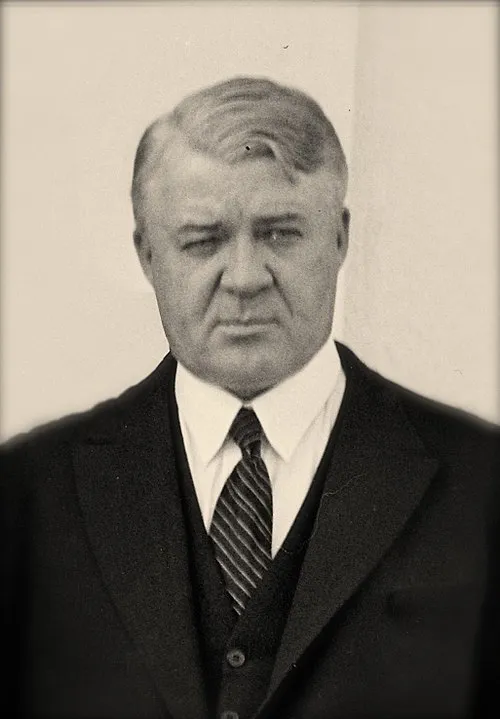

生年: 1875年

没年: 1932年

役職: 第6代アメリカ合衆国国務次官

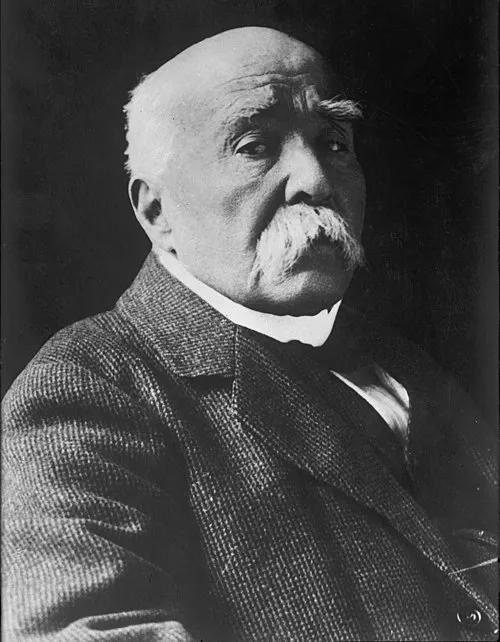

年 ロバート・エドウィン・オールズ第代アメリカ合衆国国務次官 年

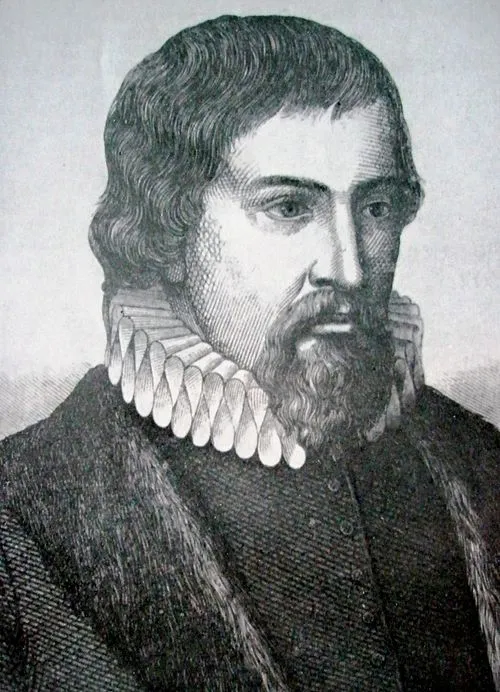

ロバート・エドウィン・オールズ アメリカ外交の背後に潜む影

年アメリカの静かな街で生まれた彼はまさに運命の渦に巻き込まれる運命を抱えていた少年時代は穏やかで彼の未来が国際舞台で大きな役割を果たすことなど誰も想像していなかったしかしその平穏は彼が成長するにつれて崩れ去ることになる

大学を卒業した後オールズは外交官としてのキャリアを歩み始めるこの選択は彼自身とアメリカ合衆国にとって新たな歴史の幕開けとなった皮肉なことに彼が最初に赴任した国では文化や政治が激しく対立していたこのような環境下で彼がどのようにその職務を遂行するかは多くの人から注目されていた

数年間にわたり様な国で活動し多くの経験を積んだオールズだったがそれにもかかわらず大きな転機が訪れるそれは年彼が第代アメリカ合衆国国務次官に任命された瞬間だった歴史家たちはこの瞬間について彼には外交的才能と同時に計り知れないリーダーシップ能力も備わっていたと語っている

オールズには独自のスタイルがあった会議では常に冷静沈着だったもののその言葉には情熱が宿っていたそして何よりも重要なのは他者との信頼関係を築く才能だったしかしその一方でおそらくこの信頼関係こそが後問題となる要因になるとは想像できなかったとある同僚は語った

国家間では緊張感漂う状況だったためオールズには多くの困難が待ち受けていたその中でも特筆すべき出来事と言えば日本との関係だろう当時日本とアメリカとの間では貿易や領土問題などさまざまな摩擦点が存在しこの状況下でどれほど冷静さを保つことができるかが試されていたのである

しかしそれにもかかわらずオールズは最終的には交渉テーブルにつくことになったその結果日本側との信頼醸成につながり一時期ではあるものの緊張緩和へ向けて動き出したしかしこの成功も長続きせず皮肉にも不安定な政治情勢によって結局元通りになってしまったのである

また別の日本来なら重要視されるべき経済問題についても苦悩していたアメリカ国内でも深刻化する経済危機それでもなお世界情勢への影響力保持こそ喫緊の課題だと認識しており経済問題への対応こそ新しい戦略となると密かに考えていたという見方もあったそれゆえこの時期まで数回行われた会議では新しい提案やアイデアについて意見交換され続けた

そんな中でも特筆すべき出来事として挙げられるべきなのは年初頭日本との再度会議日程調整この際にはおそらくこのタイミングこそ歴史的チャンスなのだろうと信じて疑わない者も少なくなく多く期待されたしかしその期待とは裏腹に会議自体はいわゆる形だけとも言える内容しか持ち得ず大した成果なしという結果になってしまうそのせいで多く支持者から批判されたとも言われている

年代初頭まで活躍し続けたものの不幸にも戦争勃発によってその外交活動はいっそう困難化していったそして年自身も高齢となり引退へ追いやられる運命へ最後までしっかりと国家利益を守れていただろうか引退後その問い掛けだけ心残りとして胸中から離れぬ日を送る羽目になったという話す方から聞いている

年代になるころ自身取り扱った様事情から歴史的意義という視点また考察対象として語られるようになるその一方果たして今後どんな評価されるべき存在なのだろう様意見交錯する中じっさい審査継続され現在在籍記録更新作業進む流れを見る限り今日でもなお多方面への影響残せし時間許容求めれば当然必要条件満ちず思考段階重視さえ普及継続進んでいけば良し

皮肉な結末

今やロバート・エドウィン・オールズについて語られる際その功績のみならず失敗談や葛藤など幅広い観点から見直されつつあるしかしながらお亡くなりになってから年以上経過した現在でも尚その名声含む周囲反響尋常なる観点透過越え得ない現実提示自体面白味内包持ち意味相当示唆与えていると言えるだろう