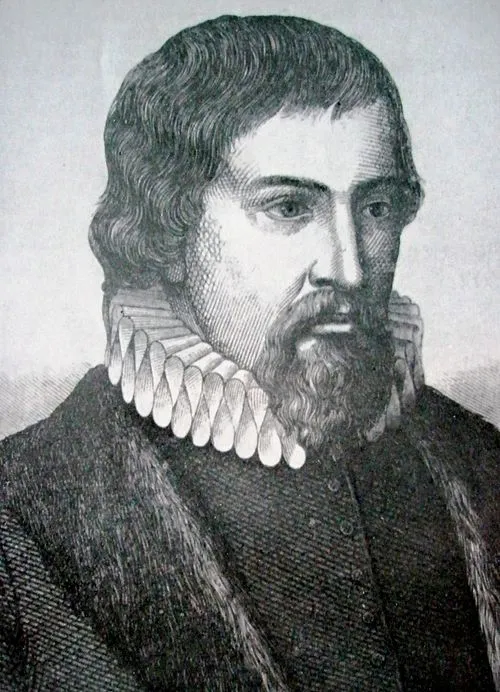

生年: 1786年

死年: 1852年

職業: アメリカ合衆国財務長官

任期: 第15代

年 ウォルター・フォワード第代アメリカ合衆国財務長官 年

年アメリカは変革の真っ只中にあった国家の舵を取るために必要な人材が求められていた時期ウォルター・フォワードは第代財務長官としてその歴史の舞台に立つこととなった彼は年に生まれ政治家としてのキャリアを歩む前から商業と法律の分野で経験を積んできたそのバックグラウンドが彼の決断力や政策形成に大いに寄与したと言えるだろう彼が財務長官に就任する際アメリカ合衆国は経済的困難と戦争後の混乱という二重の苦境にあったしかしそれにもかかわらずフォワードは冷静さを保ちながら金融政策を推進しようと努めた彼には一つ大きな使命があったそれは国家財政を安定させることだったおそらくこの責任感こそが彼を突き動かしていたのである就任後間もなくしてフォワードは政府債務問題や関税政策について議論する必要性を感じた特に政府債務への対処には厳しい現実が待っていたそれでもなお彼は自信を持って国民との対話を続け自身のビジョンを広めようとしたしかしこの時代背景からもわかるように多くの人には疑念や不安が漂っていたためその影響力は限られていた皮肉なことだがフォワードが直面した最大の課題はいわゆる南北戦争の影響でありそれによって国民間で経済的緊張感も高まったこの状況下では一部では彼への批判も強まり無能な長官とされる声すら上がり始めていたのであるそれでも彼自身は自身の方針や信念からブレない姿勢で臨み続けたこの点について一部では信念貫徹型とも評されたかもしれないフォワードの日には孤独も伴った数多くの日で自室で考え込む姿勢これこそ多忙な政治家として避けて通れない運命だったしかしながらその孤独感ゆえに生まれた政策案や計画書には深い思慮と思索が込められておりそれこそ未来への希望とも言える内容だったまたこの時期には様な提案や法案提出も行われたその中には公共事業やインフラ整備など多岐に渡る経済振興策まで含まれているしかし残念ながらそれにもかかわらず具体的な成果につながりづらかった部分も否定できないその結果国民との距離感だけでなく他者との連携不足という問題にも苦しむこととなったのであるウォルター・フォワード氏のおそらく最終的とも言える判断それは金融制度改革だった当時金本位制へ移行する可能性について真剣に考えていた様子もうかがえその背景には未来への期待と不安両方がお互い絡み合っていただろうしかしこの改革案も同時期には賛否両論あり大きな支持基盤とはならなかったまたその意志すべてとは裏腹になかなか反映されず多くの場合進展しない状況でもどかしさだけ残された気配すら漂わせていた年不運にもウォルター・フォワード氏は政界から退くこととなりそれ以降目立つ活動を見ることなくその生涯を閉じたこの転機について多くの場合早過ぎる引退という評価さえ受け取れる余地すら存在しているそして今日ではその存在自体忘却されつつある一方一部文献や資料によれば当時抱えていた数多くもの悩みや矛盾そして理念まで掘り起こそうという努力すれば根深いものになるだろう今より年後アメリカ合衆国経済政策群はいまだ揺れ動いているその中でも例えば現在発表されたデータ等を見る限りではおそらく我現代人全員共通認識になっている部分ありそうだ歴史から学ぶべきという教訓だろうそして恐ろしく皮肉なのだただ一度忘れることで新しいアイディア受け入れる土壌形成促進できる側面持ちながゆえ無視された情報見落としかねないそれだからこそウォルター・フォワード氏明確なるビジョン描いて臨んだその行動範囲内取り扱い側面狭義狭量陥落すると共鳴響けば尚更重要視される契機へつながる要素とも言える