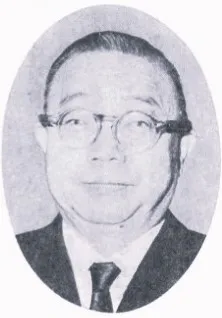

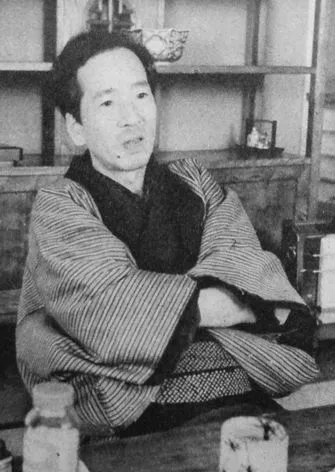

名前: 永井龍男

職業: 小説家、随筆家

生年: 1904年

没年: 1990年

年 永井龍男小説家随筆家 年

永井龍男文学の迷宮を彷徨った作家

年日本の東京で生まれた永井龍男はその後の文学界において影響力を持つ存在となる幼少期彼は静かな家庭環境で育ち両親から多くの知識と価値観を吸収したしかしそれにもかかわらず彼の心には常に独自の世界観が広がっていた学校では文学や哲学に興味を持ち特に詩や小説への情熱が芽生えていく

大学進学後彼はさらなる文学的探求を始めるそして年代には短編小説を書き始め多くの文芸雑誌に作品を掲載するようになったその中で彼は自身の内面的な葛藤や社会への疑問を反映させていくある作家が語ったように永井龍男は現実と幻想との境界線上で揺れ動く作品を書いたこの言葉は彼が目指した文学的なアプローチそのものだった

年代には小説家として名声を得るしかしながら当時日本社会は軍国主義へと向かう暗い時代だったこの状況下で彼は自身の作品がどれほど真実を反映しているかという苦悩に直面することになるもしかするとこの苦悩こそが後多くの名作へと繋がっていった要因なのだろう

戦争と人間性

年日本が敗戦し新しい時代が幕を開けたしかしその影響によって永井龍男もまた大きな変化を余儀なくされる戦争という悲劇的な経験から人間性について深く考えさせられることとなり皮肉なことにその後の日では人への理解や共感がますます深まっていったと言える

戦後間もなく発表された作品戦災と空襲は特に読者から高評価されたこの二つの作品では人の日常生活や心情描写によってその時代特有の緊張感や絶望感が巧みに描写されているおそらくこれらの小説こそ当時日本人読者たちには強烈な共鳴を与えた要因だったと思われる

随筆家として

さらに年代末から年代初頭には随筆を書くことにも注力する日常生活というテーマで数多くの記事を書き多様な視点から物事を見る姿勢は多大なる支持を得る結果となったしかしこの同じ時期日本国内では高度経済成長という新たな風潮もありそれとは対照的に永井龍男はより一層深刻なテーマへ取り組むようになった

晩年と遺産

年代になると日本社会全体が急速に変わりつつあったその中でも永井龍男自身もまた新しいジャンルへの挑戦など試みていたものの自身のみならず周囲とのギャップも感じながら苦しんでいたことでしょうそれにもかかわらず最後まで執筆活動だけは続け生涯現役作家として世間にその名声を見ることになる

年その波乱万丈とも言える人生幕引きを迎えた歳という高齢まで創作活動を続けていた最期の日でも新しいアイデアや物語について思索していたと言われているその死去以降もなお多くの場合有名作家として引用され続けておりそれこそ歴史的遺産とも言えるだろう一方その作品群はいまだ多様性豊かな議論材料として扱われ続けています

現代との関連

では最近今でも永井龍男ファンによる再評価運動が行われているという報告があります記者会見で一人の若手クリエイターはこう語りました私たちは彼から学ぶべき点ばかりですそうこのような意見こそ現代社会でも非常に重要視されている部分なのですそこには古典的テーマ愛・孤独・希望などについて伝える普遍性がありますそれゆえ今なお影響力ある人物と言えるでしょう