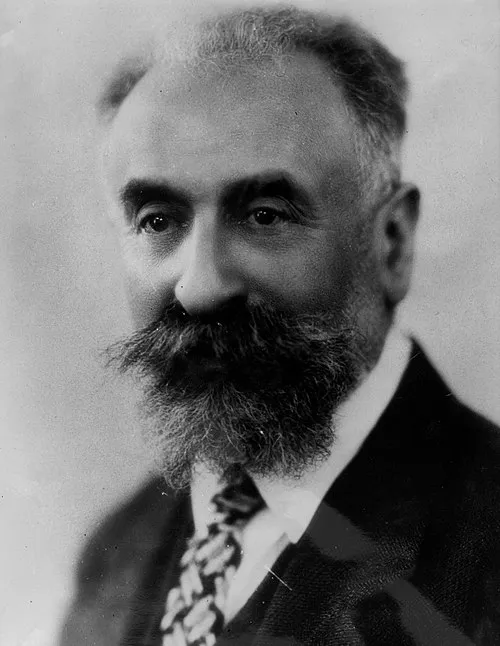

名前: マルセル・モース

職業: 社会学者

生年: 1872年

没年: 1950年

年 マルセル・モース社会学者 年

年マルセル・モースがこの世を去ったそれは彼の深い思想と影響力が残る中での出来事だった彼は年にフランスで生まれた幼少期から社会的な観察力に優れ周囲の人や文化に強い関心を抱いていたしかしその興味が学問として結実するまでには数の試練と経験が待ち受けていた

若い頃から彼は人類学と社会学の領域で特異な才能を発揮し始めるしかしそれにもかかわらず彼が大学で研究を始めた当初は無名であった教育機関内では革新的すぎるとされ多くの同僚たちから否定的な意見を受け続けたそれでも彼は屈せず自らの視点を貫き通したこの不屈の精神こそが後に彼を偉大な思想家へと導くことになる

モースはまたその理論的枠組みを拡張するため多くの民族誌的調査に乗り出した皮肉なことにこの経験こそが彼自身の理念形成につながったたとえば贈与論の中では人や社会との相互作用によって形成される信頼や責任感について考察しているこの理論にはおそらく彼自身も気づいていない側面があったかもしれないそれは人間関係そのものへの深い理解だ

彼はいわゆるフランス流人類学者として位置づけられておりその理論には多くの賛否両論も存在したしかしながら議論にもかかわらずモースは他者とのつながりや共同体について語る際常に優雅さと思慮深さを保っていたそのため多くの知識人や学生たちから尊敬され続けているのである

年月に亡くなるまでモースは数多くの記事や書籍を書き続けたその中でも贈与という概念について考察した作品はいまだ多く引用されているそしてそれぞれ異なる文化圏から様な視点が加わりこのテーマへの理解はますます広がっているまた皮肉なことに今日でもその影響力は色褪せておらず新しい世代によって再評価され続けている

死後年経った今でもマルセル・モースという名前はいまだ多く話題になっている例えば一部では現代社会にも通じる贈与文化の重要性について盛んに議論されているもしかするとこのような現象こそがモース自身も予測していた未来像なのかもしれないそれぞれの個人やコミュニティー間で交わされる信頼と協力こそ人間社会そのものだという考え方だ

そして今大衆文化にも影響を及ぼしており多様性や共感性などさまざまなテーマとしてリーダーシップセミナーなどでも取り上げられるようになった一方で贈与という言葉自体もなどで頻繁に使われており新しい文脈で意味づけされ直しているその過程では本来持つべき意味合いや価値観とは違う形へと変化してしまう場合もあるしかしそれすらもまた一種の進化なのかもしれない

歴史家たちはこう語っている戦後間もない時期人類学だけでなく哲学界隈でもモースへの評価はいっそう高まりつつあったそれゆえその死去以降すぐには大きな反響となり日本など他国でも次第に受容された背景には当時フランス全土へ拡大しつつあった思想革命とも関連付けられるもちろんそれだけでは説明し尽くせない部分もあると思う

結局私は誰かという問いへの答えそれ自体こそマルセル・モース最大の功績なのかもしれない人とは何者なのかどんな存在理由があるべきなのかという問いへの追求こそ人間として生き延び続けたい願望とも密接につながっていただろう皮肉なことに長い年月経てもなお新しい発見や解釈へ繋げ得る余地すらあるこのようなお話でしたね