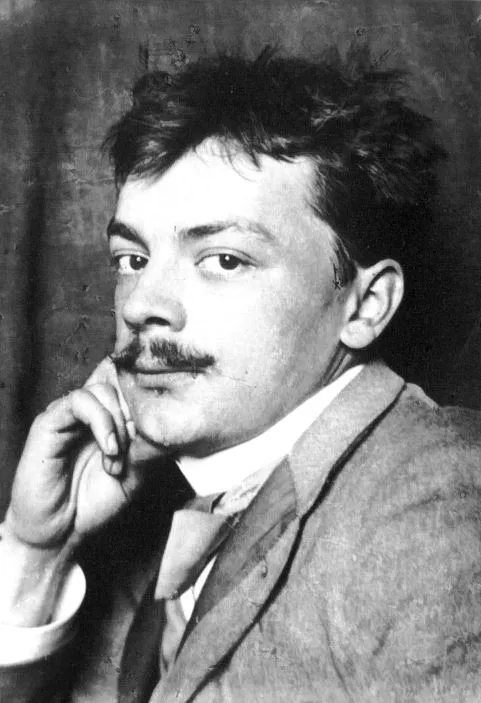

名前: 楠瀬喜多

生年月日: 1836年

死去年: 1920年

職業: 婦人運動家

年 楠瀬喜多婦人運動家 年

楠瀬喜多は年に日本の長崎で生まれたしかし彼女の人生は単なる誕生の瞬間から始まったわけではない幼少期から彼女は教育を受ける機会が与えられたがそれにもかかわらず女性としての権利が限られている時代背景に苦しむことになるもしかするとこの矛盾こそが彼女を婦人運動家としての道へと導くきっかけだったのかもしれない

若い頃喜多は社会的な不公平を目の当たりにし心に深い傷を負った特に女性が教育や職業を持つことのできない状況には強い憤りを感じていたそのため彼女は早くから女子教育の重要性を訴え始める記録によれば女性も学ぶ権利があると声高に叫んだことで多くの仲間たちと連携して運動へと突き進んでいった

年代日本全国で婦人運動が広まり始めていたこの時期喜多もその中心的存在となっていくしかし皮肉なことに彼女自身も伝統的な価値観や慣習との戦いを強いられることとなる女性にはそのような活動はふさわしくないと言われる中で自身の信念を貫く姿勢には多くの支持者と反発者が集まった

年以降喜多は婦人問題研究会を設立したこの団体は日本国内外で女性解放運動について情報共有する重要な役割を果たすそれにもかかわらずこの活動への参加者は徐に増えていったもののその中でも意見対立や内部抗争が絶えず続いていたというおそらくそれこそが日本社会全体でも解決されていない問題だったからだろう

年代になると日本政府による厳しい弾圧政策が行われ多くの婦人運動家たちが投獄されたり迫害されたりしたしかしその困難な状況にも関わらず喜多は活動を続け時代遅れのレッテルにも屈しなかった私たちは未来への希望なのだと言って周囲を鼓舞したという記録も残っているこの熱意こそ多くの支持者たちとの連携につながり新しい風潮へと導いていった

年日本では遂に大正デモクラシーという名の下一部では女性参政権について議論され始めていたその流れにも影響された結果として楠瀬喜多も国民投票法案などへの関与するチャンスを得るしかしながらこの希望的観測とは裏腹に自身がお世話になっていた若手政治家達から裏切り行為とも受け取れる扱いや差別的発言によって精神的ダメージも大きかったようだ議論には至らぬ事例も多数あったという

年まで日本では様な変革や戦争体験など非情なる時代背景下で数十年間生涯懸命に闘う姿勢だけではなく逆境にも耐える力強さもしっかり刻まれていると思うそしてその後年にはついに日本政府によって女性参政権成立へ進展したその瞬間まで彼女自身本当に希望して生き抜いてこれただろうか

そう考えると歴史家たちはこう語る楠瀬喜多ほど情熱溢れる婦人運動家はいなかったまた別の記事では彼女のお陰で今日私達女性(また他セクシャルマイノリティ含め) は選挙権・教育・雇用機会等整備され出来ましたとも伝えたいただその影響力とは何より大切なのだろう一般市民一人一人の日常生活まで広げて影響及ぼしている現実面見せつけ感情芽生えてしまうでしょう

つまり現代日本でも尚その名声忘却されぬよう正義感抱いて励み続けたいものですね