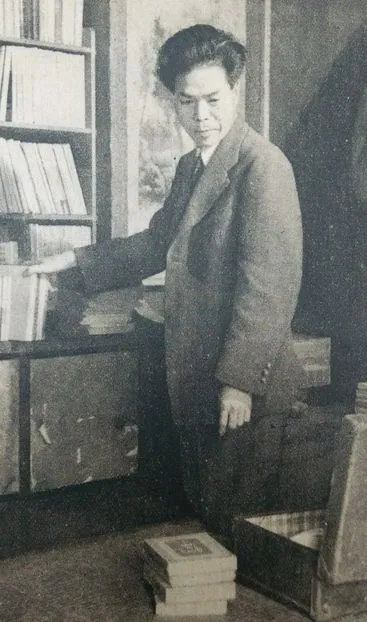

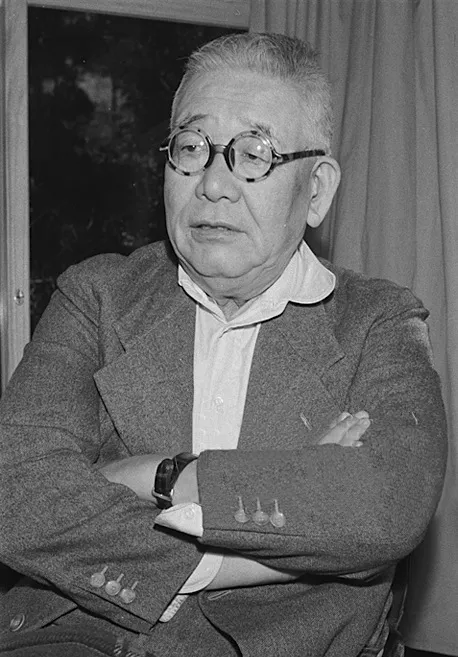

名前: 北大路魯山人

生年: 1883年

没年: 1959年

職業: 芸術家

年 北大路魯山人芸術家 年

北大路魯山人彼の名は日本の芸術界に燦然と輝く星として記憶されている年福井県で生まれた彼は早くから才能を示しその後の人生でさまざまな分野において傑出した業績を残すことになるしかし魯山人がその名を馳せるようになった背景には多くの苦難と挑戦があった幼少期彼は自然と触れ合いながら成長した田園風景の中で育ったことがその後の作品にどれほど影響を与えたかは議論の余地があるしかしそれにもかかわらず若き日の魯山人は自らの道を見つけることに苦しんだ彼は歳で上京し美術学校に通うが教室では自分の思い描いたスタイルには到底到達できないことに気づくそれでも自由な表現を求めて自ら試行錯誤する姿勢は一歩一歩前進していた年代初頭日本では西洋文化との接触が増えておりそれによって伝統的な芸術への再評価も高まっていたこの時期魯山人もまた日本画だけでなく西洋絵画や彫刻にも関心を寄せ始めるしかしそのスタイルや技法は当時主流だったものとは異なり多くの批判や反発を受けることとなった皮肉なことに自身が愛してやまない美術とは相容れない環境下で日葛藤していた年代になると魯山人は次第に個性豊かな作風を確立し始めたそれにもかかわらず自身の表現方法について悩む姿勢は変わらなかった自分自身になるという課題が常について回っていたのであるそしてこの頃から彼はいわゆる器の美学にも目覚めていく特に茶道との関わりから生じた器への情熱それこそが彼自身の内面世界を表す重要な手段となったその後年代には美術家としてだけではなく陶芸家としても名声を高めていくこの転機とも言える活動によって無形文化財とも呼ばれる日本文化への新たなる貢献へ繋げることになる多くの場合美しい器はただの日用品以上の存在感を持ち人の日常生活と密接につながっているそのためおそらく彼自身もこの価値観によって更なるインスピレーション源として活用したことでしょう年一つの大きな潮流が変化したその年日本全国で北大路魯山人展覧会が開かれ多数の作品がお披露目されることになったしかしそれにもかかわらず多くの場合人から期待されていた以上には評価されない状況だった本物と偽物が混在する中で真価を見抜いてもらう難しさそれでも冷静さを保ちながら取り組み続けたという事実こそその根底には揺るぎない信念があったからだろう残念ながら同年末この偉大なるアーティストは世を去るそれまで培われてきた知識や技術さらには独自性という武器全てどこへ行ったのであろうかそれでも不思議なのはこの死去以降すぐさま周囲から賛辞や追悼コメントなど溢れてきたことであるもしかすると生前手掛けた作品群より何よりも生き様そのものこそ人へ与え続けたい最強メッセージとなっている可能性があります現在高齢者層から若者まで多岐にわたり親しまれる北大路魯山人その死後年以上経過した今でも日本国内外問わず多様な場面でアートへの影響力として語り継ぐ存在となっています何故ならそう思われますよね実際他者との調和・共生・審美感覚など強調された理念こそ未だ色褪せぬ真理だからでしょう今なお私達の日常生活・社会構造・アートシーン等あちこち反映され続けています そして年現在その精神的遺産とも言える展示会など各地開催予定です果たしてどんな新しい解釈得るだろうファン待望期待感込めつつ新しい世代によって再解釈・再評価された際どう映像化されますか今日でもこの問い掛け続けば果敢バトンタッチできませんかね