.webp)

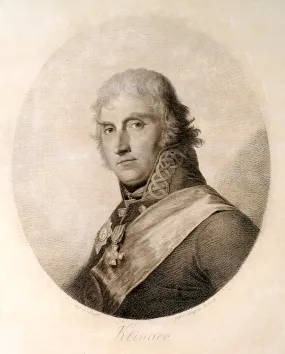

名前: 桂春団治(2代目)

職業: 落語家

生年: 1894年

没年: 1953年

年 桂春団治 (2代目)落語家 年

桂春団治代目は年に日本の落語界にその名を刻む運命を持って生まれた彼の人生は笑いと苦悩が交錯するドラマチックなものであり特に彼が年に新たなステージへと飛躍する瞬間は多くの人の記憶に残ることだろう幼少期から彼は周囲から面白いと言われる存在であったが家族が抱える経済的な問題や社会的背景は彼にさまざまな試練を与えた初めて舞台に立った時その瞬間自身の持つ才能が一気に開花したかのようだったしかしそれにもかかわらず彼はすぐには人気を得ることができず多くの失敗と挫折を経験した何度も舞台から降りてしまう日それでも諦めずに努力し続けたある日観客から受けた温かい拍手と笑顔それこそが彼にとって大きな転機となったその拍手は皮肉にも今までの苦労を全て報われる瞬間であったと言えるだろうその後桂春団治代目のスタイル独自のユーモアや物語性は多くの人を魅了し始め日本全国でその名が知られるようになったおそらくこの成功こそが彼自身だけではなく多くの後輩落語家たちへの希望となったのであるしかしその栄光とは裏腹に心中には常なる孤独感も存在していたかもしれない家族との関係やプライベートな生活について公には語られないことも多かったため一部では本当はどんな人だったんだろうという疑問もあったようだそれでもなお自身が描き出すキャラクター達との対話によって人へ勇気や慰めを与えていたことは事実だろうそしてその影響力はいまだ色褪せることなく受け継がれている年この年西日本では大規模なイベントも行われており人がお祭り騒ぎで楽しんでいる一方で桂春団治代目は新しい挑戦への決意を固めていたしかし皮肉にもこの決断によって古参ファンとの摩擦も生じ新旧交代という難しい道筋へ進むことになってしまったこの時期多くのお笑い芸人や落語家たちとのコラボレーションや交流も行い新しい形態として現代落語というジャンルを開拓していく様子もうかがえたその活動は時折批判されながらも多様性という意味では非常に重要だったと言えるそれから数十年後年現在でもその影響力と伝説的存在感はいまだ健在だ現代落語の礎とも言える位置付けでありそのスタイルはいまだ多くのお笑い芸人や表現者へ引き継がれているまた桂春団治の名を見るだけでも日本文化への深いつながりと影響力を感じさせるものとなっているメディア上でも多数取り上げられ特集番組などでは若手芸人とのコラボレーション企画など見受けられるほどさらに興味深いことにはその死去以降にも続いている追悼イベントや特別公演などによっておそらく今でも彼自身へのリスペクトと思念は強く残され続けているということであるまた生前には想像もしなかったメディアミックス展開など新しい技術とも融合した文化活動へと発展しており桂春団治の名声はいっそう高まっています結局不滅なる存在感とは何なのか 桂春団治代目について考える際それぞれ異なる解釈があります日本のお笑い文化そのものとも言える存在として語り継がれている一方おそらく個人的感情として見るならば一人の男性として抱え込んできた喜びと悲しみそれこそヒューマニティーなのではないでしょうかこのように歴史的背景まで辿れば辿るほど桂春団治という名前には単なる伝説以上の重みがありますそして今後ますますこの人物について掘り下げたり新しい視点から考察する機会にも恵まれることでしょう