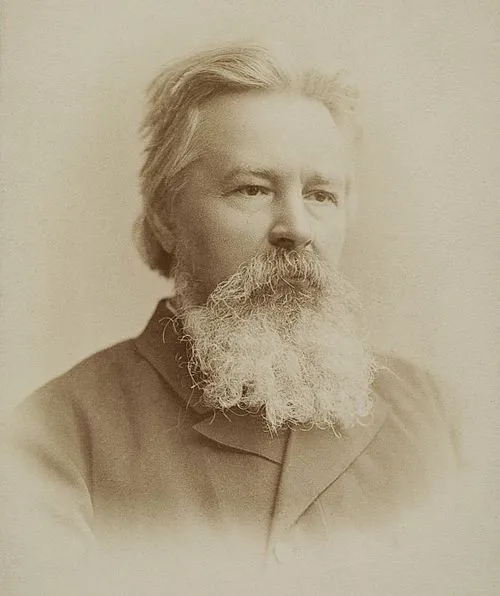

生年月日: 1861年

死亡年: 1906年

職業: 作曲家

国籍: ロシア

年 アントン・アレンスキー作曲家 年

彼の音楽は長い間人の心に響き続けているしかしアントン・アレンスキーがこの世に生を受けた年という年は歴史の流れの中でどれほど特別だったのかロシア帝国のサンクトペテルブルクで生まれた彼は多くの音楽家が夢見た宮廷文化に囲まれて育った幼少期から音楽に親しみピアノや作曲を学んだ彼は若くしてその才能を開花させ始めるしかしそれにもかかわらず彼の道は平坦ではなかった年代後半になると急速に変化する社会情勢と文化的動乱がロシア全土を覆っていたこの時期彼はモスクワ音楽院へ進学しその教育環境で他の優れた才能たちと出会うことになるここで学んだことが後に彼自身の作風や哲学にも大きな影響を与えたと言われているしかしながらこの進学も一筋縄ではいかなかった彼がモスクワへ移った当初その土地には貧しい生活環境や熾烈な競争が待っていたからだ年代初頭には自身を発揮できる舞台も整いつつあったそれでも周囲には多くの著名な作曲家や演奏者がおり特にチャイコフスキーとの出会いが重要だったと伝えられている その影響下で成長することとなる皮肉なことにこの競争こそがアレンスキーをより一層磨き上げる原動力となったしかしこの状況下で自己表現という難題にも直面した彼自身多くの場合私自身は何者なのかと問いかけていたようだ年になると交響曲第番が発表され大きな注目を浴びるこの作品には新しい試みとして民族的要素も取り入れられており多くの聴衆から支持されたそのため一部ではロシア音楽界への新星として賞賛されたただしそれでもなお業界内外から様な意見が寄せられるある批評家は過去へのオマージュと称賛した一方で創造性に欠けると酷評する者も存在したその議論について考えるとおそらくアレンスキー自身も自分自身との闘いだったと思われる年月日不運にもこの天才的な作曲家は世を去ったその死によって失われたものは計り知れない同時代人とは異なる独自性によってその作品群はいまだ多くのファンによって愛され続けている一方で時代背景として興味深い点もある当時新しい潮流として印象派音楽や現代主義的要素への移行期でもあり多くの場合古典的スタイルとの対立構造になっていたそれにもかかわらずまた皮肉とも言える アレンスキー作品は今でも広範囲にわたり演奏されている今や年以上経過した今日でも芸術活動や多様性への理解という観点から見るべき点はいろいろある一部では古典扱いされつつあるものの新しい解釈や再演などによってその存在感はいまだ色褪せない昨今ではなどデジタルメディア上でもその作品を見ることができ多様な解釈をご覧いただいているそして特筆すべき点として一部ファンサイトでは今日は何の日というテーマで記念日ごとに特集記事を書いておりその中には必ずアレンスキーの日について触れられる事例も少なくない最後までその美しい旋律は語り継がれることでしょう 音楽史上忘れ難い一ページとして留まり続けていますそれゆえ人の日常生活にも無意識的ながら影響を及ぼしていることでしょうこのような形であればこそ本当のお礼と言うべきでしょう最終的には自身だけではなく未来へ向けて築いた足跡とも言える作品群こそ本当に価値あるものなのです