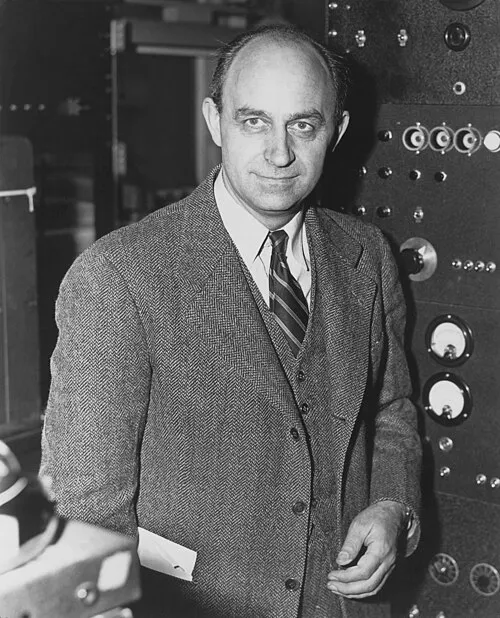

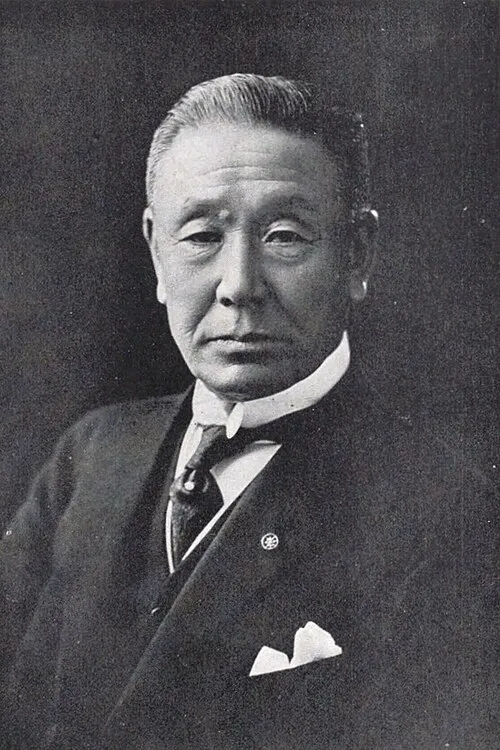

名前: 桂小文治

職業: 落語家

生年: 1893年

没年: 1966年

年 桂小文治落語家 年

彼が初めて舞台に立ったとき観客の前で緊張しながらも自信に満ちた笑顔を浮かべていた年東京の下町で生まれた桂小文治は貧しい家庭に育ちながらもその才能は早くから周囲の注目を集めることとなった幼少期から落語に親しみ彼の心には人を笑わせるという使命感が芽生えていたのである

しかしそれにもかかわらず彼はその道を選ぶまでに多くの試練を乗り越えなければならなかった若い頃小文治は家計を助けるためさまざまな職業を経験したおそらく彼が最初に落語家として名乗り出たのは不安定な経済状況とともに訪れた一種の決断だったと言えるだろう

皮肉なことに彼が本格的に落語界へ足を踏み入れたのは大正時代であったこの時期日本では演劇や音楽とともに落語も急成長しており小文治はその波に乗って一気に頭角を現すことになるそれでもこの成功には多くの努力と苦労が伴っていた

キャリア初期小文治は数の舞台で数回出演したもののその評価はいまひとつだったしかしながら彼自身は諦めず自分自身のスタイルやネタ作りに磨きをかけ続けたおそらくこの持続的な努力こそが後年小文治という名声につながっていったのであろう

年代後半になると小文治は徐に知名度を上げ始めるそして年代には全国的にも有名となり多くのお茶屋や寄席でその姿を見ることができるようになったしかしこの成功には影がありますそれこそ第二次世界大戦中日本社会全体が不安定になり多くの文化芸術活動も影響を受けてしまったからだその中でも小文治は自身の日常生活や作品について思考し続け新しい視点や切り口で挑戦する姿勢を貫いていた

それにもかかわらず戦後日本では新しい文化的潮流が押し寄せそれによって多様化するエンターテイメント市場への適応も求められたこの時期小文治はいわば古典と新生の狭間で試行錯誤していたと思われる当時多くのお笑い芸人たちがテレビメディアへ進出していく中小文治もまた新しい表現方法への挑戦意欲から逃げず自身独自のスタイルとして確立していこうとしていた

議論の余地はあるものの日常生活について彼自身どう感じていたかその内面的葛藤についてあまり明言されていることはないしかしおそらくその背後には若干複雑な感情焦燥感や不安感などが渦巻いていたことでしょうそれでもなお小文治は舞台上では常によどみなく話す天才的存在として輝き続け人から愛される存在だった

年代以降小文治はいよいよ全盛期へ突入するそのユーモア溢れる話術一つ一つ丁寧につむぎ出される物語によって多くのお客さん達との心温まる絆も育んできました笑いは日本文化だけではなく世界中で共通するコミュニケーション手段だからこそ多様性豊かな内容でも多国籍のお客さん達との交流につながりますこの瞬間こそ本当のお客様との一体感なのです

しかしそれとは裏腹になんとも悲劇的なのが年月日この天才落語家桂小文治という偉大なる存在がお亡くなりになるという出来事でした享年歳とは言え未だまだ若者以上でしょう そして死去直前まで数多くのお客様との思い出・エピソード等今尚残されているしかしその後小文治という名前だけではなく小文学など新しいジャンル創造への道筋にも光明となった出来事でした演じ続ければ必ず何か意味深淵なる宝物と果敢にも伝えました

今日でもその遺産や影響力は色褪せないまた老舗会場など各地在住者様方皆様方絶賛されつつ継承されていると思います 皮肉なのですが人間社会変化しゆっくり進化しますね 昔乍併せても今なお魅力あるスタイル引き継ぐ姿勢とはさてさて 桂小文学至高特異点これこそ実際想像以上面白さ感じますねー