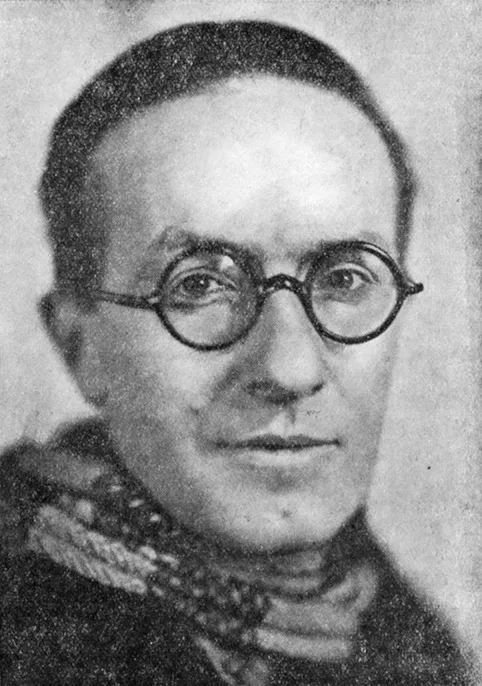

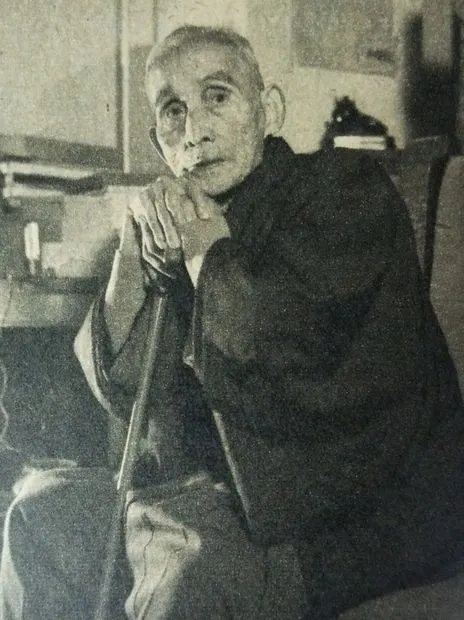

名前: 香取秀真

生年月日: 1874年

職業: 鋳金作家

死亡年: 1954年

年 香取秀真鋳金作家 年

香取秀真という名は日本の鋳金芸術の世界においてまるで一陣の風のようにその存在を知らしめました彼が生まれたのは年当時まだ江戸時代から明治時代への移行期にあたる日本彼は職人としての家庭に生まれ育ちその血筋が彼を鋳金作家への道へと導いたと言われていますしかし若き日の香取は単なる職人ではなく美と技術を融合させることを夢見ていました香取が歳で初めて鋳金に触れた瞬間その感動は今でも語り継がれるべきものです彼は小さな工房で父から教えられる中金属と火の交わりから生み出される美しさに心を奪われましたそれにもかかわらず当時日本社会には伝統的な価値観が根強くあり新しいものや独自性には否定的な目も多かったのです皮肉なことにそれこそが香取秀真という才能をさらに磨く要因となりました若い頃から様な技法やスタイルを学んだ香取でしたが特に影響を受けたのは西洋文化でしたおそらくこの影響こそが彼自身のスタイル形成につながったと言えるでしょう伝統と革新を同居させた作品群は多くの批評家やアートファンから高い評価を受けますしかしこの新しい試みには反発も伴いました特に保守的な芸術界では新しい風を拒む傾向もあったためです年代後半になると香取は数の展覧会で注目され始めますしかしそれにもかかわらず自身の表現方法について悩む日も続きましたどうすれば本当に自分らしい作品を作れるかといった葛藤そして年代初頭その問いへの答えとも言える作品群が誕生しますそれは自然界との調和や人間味あふれる温かみある形状でしたこの変化によって一躍国内外で名声を得ることになったというわけです年代には国際的な展覧会でも入賞するなどその名声は頂点へと達しました記者会見では私の日との対話こそこの作品たちなのだと語り多く的人に感銘を与えましたそれにもかかわらず世間一般との隔たり感も感じ続けていたようです周囲から称賛されても自身として心地よい場所へ到達できない思いそれこそが創作活動とは常にそうした矛盾との戦いなのでしょう年日本全体が戦争によって荒廃している中でも香取はいまだ鋳金作家として活動し続けていましたその勇気ある姿勢には多くのお世話になった弟子たちだけでなく日本全体から尊敬されることになりますそして年この年本来ならば創造活動への意欲満載の日だったでしょうしかし不幸にもこの年齢歳で彼はその息絶える日となります今振り返ればおそらくもっと自由度高い表現方法生涯探求していた美への旅路それこそが彼自身だったのでしょうこの物語から感じられるように人間とは決して一つの形だけではなく多様性によって成長する存在なのだと思いますそして今日でもその遺産は受け継がれ新進気鋭アーティストたちによって表現されていますさらに興味深い点として挙げたいことがあります実際彼自身のお墓には万物共通という言葉がありますこの言葉自体美という概念すら超えて普遍性について考えさせてくれるものですがそれ以上何か深淵なるメッセージとも捉え得ます他者との関係互恵関係これこそがお互い成長するため不可欠なのだと果たして私たちはどれほどまでこの思考法則を理解できているでしょう無論その答えなど簡単には出ないですが一つ確かなことがありますそれぞれ異なる環境・文化・個性によって育まれてきた人類だからこそ生み出す美しさもまた無限大なのだという事実また現在新しい芸術形式やトレンドなども次と登場しています万物共通の精神これこそ未来へ向けて新しい道筋ともなるのでしょうね