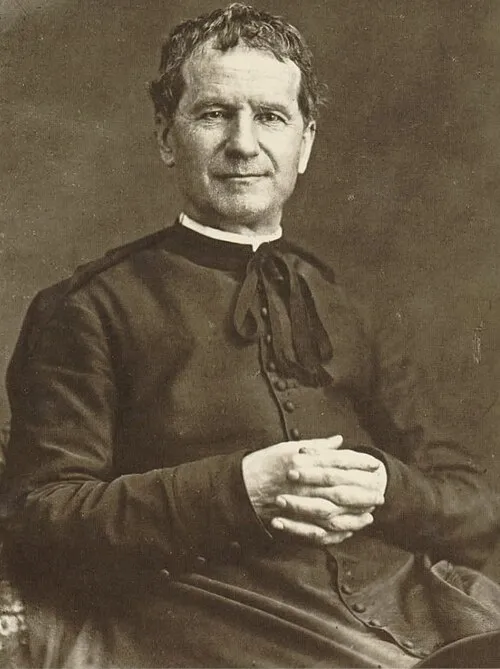

生年月日: 1828年

死亡年: 1905年

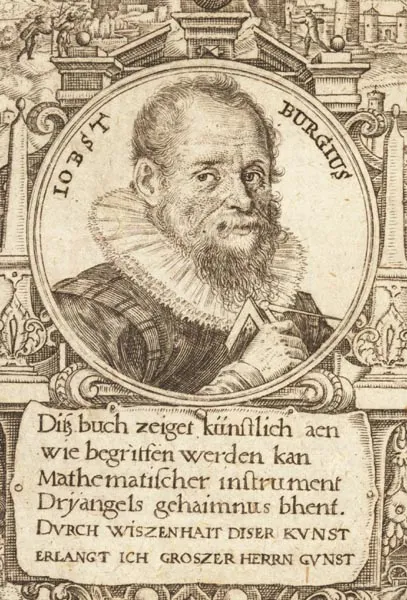

役職: 内務大臣、外務卿

国籍: 日本

年 副島種臣内務大臣外務卿 年

副島種臣は年に九州の小藩で生まれた幼少期から才覚を示し特に学問に励んだ彼はやがて幕末の動乱に身を投じることになるしかしその人生の旅路は決して平坦ではなかった

彼が成人する頃日本は激動の時代を迎えていた外国勢力が日本に押し寄せ鎖国政策が揺らいでいたその中で副島は欧米の文化と政治制度への理解を深めることを決意したこの選択こそが後の彼の運命を大きく変えるきっかけとなった皮肉なことに西洋文化への興味が伝統的な価値観との葛藤を生む結果となったのである

副島は年に明治維新が起こると新政府に参加することになった彼はその知識と経験から内務大臣や外務卿として重用され日本の近代化政策に貢献したしかしながらこの道筋には様な困難が伴い新しい時代を築くためには多くの抵抗と妥協が必要だった

副島自身もまたその改革的立場ゆえ多くの敵を作ってしまうそれでもなお彼は自ら信じる道を突き進むことになったそして年代には西洋との外交関係強化や国内法制度改革など日本初の近代国家として位置づけられるために奔走するその姿勢からか多くの若手政治家たちも影響を受けたとも言われている

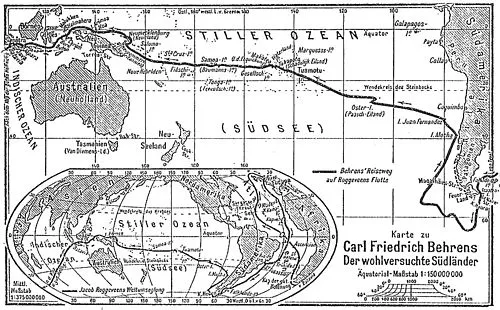

おそらく副島種臣最大の功績と言えるものには内政・外交両面で安定した基盤づくりがあるだろう特筆すべきは年の日米修好通商条約改正交渉であるこの交渉によって日本は不平等条約から脱却する道筋をつけることになるしかしそれにもかかわらずこの時期副島自身も病気によって体調不良になるなど個人的な苦境もあったという

さらに年には日清戦争後の日韓併合問題にも関与しておりその際にも多大な影響力を発揮したしかしこのような歴史的な瞬間にも不満や対立感情も生まれ副島自身もその矢面に立たされる場面もあったようだ新しい日本を創造するためには多岐にわたるバランス感覚と人間関係構築能力が求められそれでも理想とは裏腹という現実との葛藤の日だったと言える

こうして順調と思われたキャリアだが進歩の名の下で次第に保守派との対立も深まり自身への批判的声も増えていくそれでもなお自分自身信じ続けた政策理念について最後まで貫いた部分には敬意すべきところだろうそしてこの背景にはおそらく人材育成の重要性について再認識させられる出来事でもあったようだ

年歳という長寿で天命を全うした副島種臣その死後多方面から寄せられた追悼メッセージには真摯なる愛国者思想家として讃えられる言葉ばかりだったそれにもかかわらず一部では厳しい評価や批判的意見も存在しどちら側なのか議論させ続けている

現代とのつながり

カードやパスポートなど今世紀にも必須となっている社会システムこの根本部分について考えれば副島種臣なくして今の日常生活すべてとは無縁であると言えるそれだけ彼自身生涯懸命努力し続けて形成された基盤というもの自体大変重要なのであるこの事実こそ記憶され続けている理由なのかもしれないまたその遺産は現在多様性溢れる日本社会へ受け継ぎ続いている点について否定できない