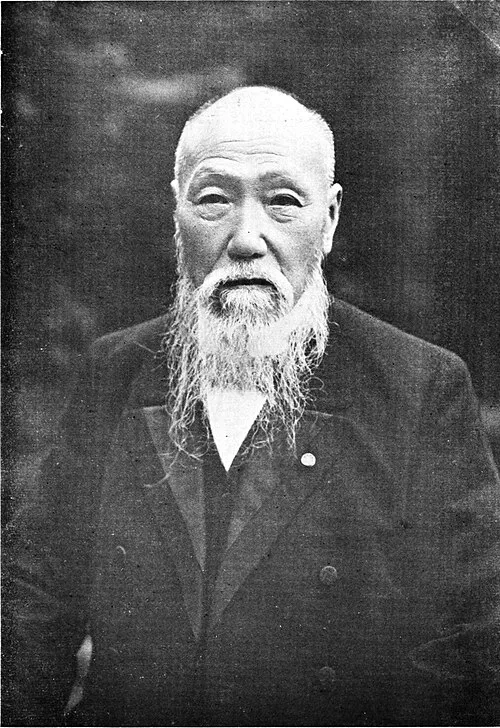

生年月日: 1869年1月18日

没年月日: 1936年

職業: 教育家、社会事業家

出身地: 日本

年明治年月日 柏原文太郎教育家社会事業家 年

年の寒い月日長崎県の静かな町に一人の男児が誕生したその名は柏原文太郎彼は明治維新という激動の時代に教育と社会事業の分野でその名を馳せることになる人物だった彼が子供の頃日本全土が西洋文化と技術に目覚め変化しつつある中で育ったことはその後の彼自身の道を大きく形作っていく要因となった

しかし文太郎が成長する過程には多くの試練が待ち受けていた家族や周囲から期待される一方で社会的な不平等や貧困層への偏見も根強かったそれにもかかわらず若き日の文太郎は常に知識を求め自ら学び続けたおそらくその探求心こそが後に彼を教育者としてだけでなく社会事業家としても成功へ導く原動力となったのであろう

年日本全国で教育制度が整えられる中文太郎は自ら教壇に立つことになる最初は小さな村の学校から始まったしかしこの学校ではただ知識を教えるだけではなく生徒たち一人ひとりへの愛情と思いやりを持って接することを心掛けたと言われている子どもたちには夢と希望を与えたいという思いからだろうそれにもかかわらず多くの場合その理想主義は現実との狭間で揺れ動いていた

年代には日本全体で公教育制度が進展しておりそれに伴い文太郎も多様な教育法や理念について考え始めるしかし皮肉なことに教育者として成功すればするほど多くの制度的制約や権威主義的な圧力とも向き合わねばならなくなるそれでも彼は一貫して生徒たちに対する誠実さを忘れず新しいアプローチによる指導法への挑戦を続けたこの時期から道徳教育の重要性について声高に訴えるようになりそれこそが日本社会全体へ影響を及ぼす礎となった

さらに年代初頭には新しい思想や文化運動とも出会うその中でも特筆すべきなのは社会事業に関わる機会だった当時日本では都市化や工業化によって多くの人が苦しんでおりその状況下で子どもたちへより良い未来を提供するためにはどうすればよいか一度立ち止まって考えざる得ない状況になった議論には賛否あったもののおそらくこの危機感こそが文太郎にも新たな道へ進む勇気と希望を与えていたと思われる

そして年代には柏原学校を設立し本格的な改革運動へ足を踏み入れるこの学校では従来型とは異なるカリキュラム・理念を取り入れ生徒中心の学習環境作りにつとめたそれにもかかわらず多くの場合伝統と革新の対立によって辛酸も舐める日だったしかしこの冒険心溢れる取り組みこそ人から尊敬され続けている理由なのだろう

またこの時期はいわゆる地域貢献に重きを置いて活動したことで知られている当時多数存在した孤児院や病院などへの支援活動にも積極的だったようだ助け合いという精神こそ人間関係やコミュニティ形成に不可欠だという信念がおありだったのであろうそしてそれは単なる慈善活動以上未来への投資でもあったと言える

年月日長寿ながら晩年まで活躍し続けていた柏原文太郎しかしその死去後人はいまだ彼自身のみならずその遺産について語り継ぐ今でも私達の日常生活や公共政策など多岐に渡って影響がありますと語る研究者も少なくないまた現代日本社会を見る限り本当に必要なのは愛ある教育ですと感じさせて止まない存在となっている

皮肉なことに高度経済成長期以降日本社会には消費文化・競争志向など負荷ばかり増えてしまっていますでも果敢にも行動し続けたいという精神それこそ今日この日の私達日本国民として絶対忘れてはいけない宝物なのでしょう