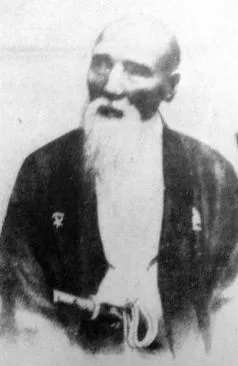

生年月日: 1798年(寛政10年1月13日)

名前: 斎藤弥九郎

職業: 剣術家

没年: 1871年

年寛政年月日 斎藤弥九郎剣術家 年

斎藤弥九郎剣術の伝説が生まれた日

年の冬雪が舞う寒い日ある小さな村で一人の男児が誕生したその名は斎藤弥九郎彼は後に日本の武道史に名を刻むことになる剣術家として知られるようになるしかしこの男児が育つ環境は一筋縄ではいかなかった幼少期から戦国時代を彷彿とさせる激動の時代に身を置くこととなったのである

子供時代から彼は剣を握ることに魅了されていた村人たちから天才と称賛されながらも彼には独特な運命が待ち受けていたそれにもかかわらず若き弥九郎は剣術に対する情熱を失わず多くの師匠から技を学び続けたその成長過程での努力は果てしなくその姿勢こそが彼を未来へと導いていった

人生の分岐点

彼が歳になった頃日本全土は動乱の渦中にあったしかしそれでも弥九郎は自身の技量を高めるために邁進し続けた皮肉なことにこの混乱こそが彼にさらなるチャンスを与えることになったのである全国各地で開かれる武道大会や試合への参加機会が増え多くの武士や弟子たちとの交流も深まっていくしかし一方では競争相手との関係も緊迫したものになり何度も命危うしという場面にも遭遇することとなる

ある試合では同門でありながらライバルでもあった者との対決だったこの戦闘によって斎藤弥九郎という名前は更なる注目を集めその後数の武道大会で連勝する姿を見る者たちは圧倒されたと言われているその頃には彼自身も既に天才剣士としてその名声を高めていた

新しい流派への挑戦

しかしそれにもかかわらず興味深い展開が待っていた年代初頭日本社会には新しい風潮西洋文化や考え方への関心が生まれておりそれによって従来の価値観や技術への疑問も浮かび上がってきたこの状況下で斎藤弥九郎は自ら新しい流派小川流を立ち上げる決断を下すそれまで培った技術と経験だけでなく新しい哲学や考え方も取り入れようとしたのである

議論の余地はあるだろう果たして伝統的な武道と現代的アプローチとの融合こそ本当に必要なのだろうか しかし実際にはこの新しい流派によって多くの弟子達が集まりその影響力は日に日に増していくそしてその成果として全国各地から多くのお礼状や感謝状など受け取るまでになり自身でも驚きを隠せなかったという

最後の日

斎藤弥九郎という名声と実力共存する存在として日本中に広まり続けている中でおそらく彼自身無意識ながら自分自身とも向き合う瞬間はいくらでもあったと思われるしかし運命とは残酷なものだ年という年号と共についにその人生にも終止符が打たれることとなったこの年人から愛された彼そして尊敬された剣士として記憶され続ける運命だったのである

今日へ受け継ぐ教え

現在では公園や学校など多様な場所で斎藤の名を見る機会がありますまた多数存在する現代剣道界にもその影響力はいまだ健在ですそして人の日常生活でも時折語り継ぐエピソードとして語られるそんな存在なのです一方では彼の日常生活について考えるファンも多いもし今この時代だったならどう感じただろうそんな想像さえ掻き立てますよね それだけ大きな影響力という証です

皮肉な結末 例えば今日高校生達によって行われるエクストリーム・スポーツなど古典的価値観とは真逆とも言える活動がありますその一方通行的世界観とは裏腹にも精神性こそ本当に重要なのだと我現代人には強調されていますね無限なる自由なんでしょうかただ偶然にも部活内でも少し見習えば良い結果につながりますよ と夢見つつ全貌を見る限り多様性こそ今後求めたい要素なのではないでしょうか