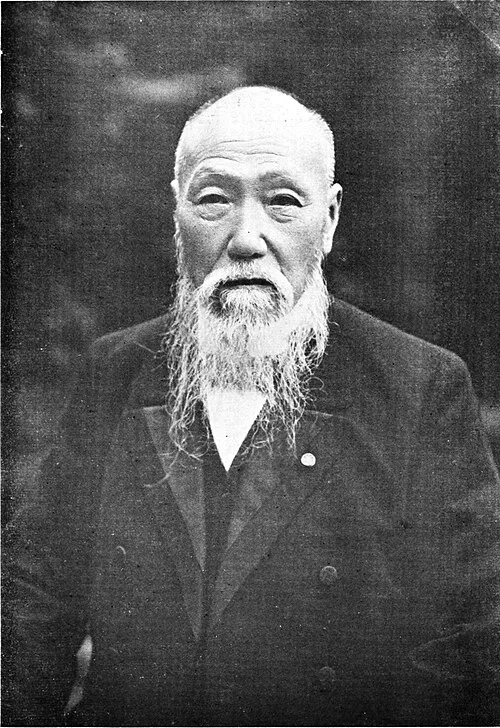

生年月日: 1859年1月26日

職業: 教育者

業績: 日本点字の父

亡くなった年: 1944年

石川倉次教育者としての使命と日本点字の父

年江戸時代末期の混乱した日本に石川倉次は誕生した彼は当時としては珍しい視覚障害を持つ子供たちへの教育に情熱を注ぐ人物となる運命を背負っていたしかしこの背景には多くの苦難が待ち受けていた実際彼が育った環境は視覚障害者への理解が欠如していたため多くの人が彼らを社会から隔離しようとする風潮に包まれていた

若い頃から学問に励んだ倉次はそれでも自らの道を見出すことができなかったその後彼は教育という名の灯台を求めて旅立つことになるそしてそれは単なる職業選択ではなく生涯を捧げる使命へと変わった

年日本初の盲学校である東京盲学校が設立されたそれにもかかわらず多くの学生たちは正当な教育機会さえ与えられず自身の可能性を発揮する場さえ持てない状況だったしかし皮肉なことにこの現実こそが倉次を奮起させる契機となったのである彼は盲学校で教師として働き始めその日の中で視覚障害者たちへの偏見や無理解と向き合う必要に迫られた

おそらく彼が直面した最大の課題は日本語における点字システムの未整備だった既存の日常言語とは異なる手段で情報を伝える必要性それこそが彼に突き動かされるような感覚だったと言えるしかしそれだけでは不十分だということもよく理解していた

その後石川倉次はフランス点字とアメリカ点字というつの日常的な文字体系から着想し日本独自の点字システム日本点字を創り上げるべく研究に没頭したその過程には多くの日夜遅くまで続けた努力や試行錯誤があったしかしながらその努力のおかげで年には日本点字法を発表し多大なる反響を呼び起こすことになるそれにも関わらずこの新しいシステムへの普及には多大な抵抗も伴った

倉次は多様性や包括性という概念について深い洞察力を持っていた自身によって開発された点字によって新しい世界へアクセスできる道筋を作り上げただけではなくそれによって同じような境遇にいる人にも希望と思考する機会自分自身として生きていける力まで提供したこの功績について歴史家たちはこう語っている石川倉次なしでは日本国内で視覚障害者が今ほど平等な権利と地位を享受できただろうか

晩年とその影響

年長い人生に幕を下ろす時期が来た歳という高齢ながらもその思想や信念はいまだ健在だったそして皮肉なのだがその死後もなお多く寄付金や支援金によって日本全国各地で視覚障害者支援活動が続いている今日でも多く目指す場所へ進むため足掻いている若者たち特別支援学校や地域社会で活躍する人その影響力はいまだ衰えることなく息づいている

現代との結びつき

パンデミック以降人とのコミュニケーション方法にも変化がおこり更なるインクルーシブデザイン包摂的設計が求められる世情になったその中でも日本点字法のおかげで形成された理念 ますます重要となっています現在もなお多様性尊重社会実現へ向けた取り組みや議論特定需要開発プロジェクトなどは進行中ですまた市民活動団体によれば昨今サポート体制確保・強化の声も高まっていますこの状況下でも石川倉次氏から得てもいる教訓それは自身及び周囲とのコミュニケーション能力向上につながるものと言えるでしょう