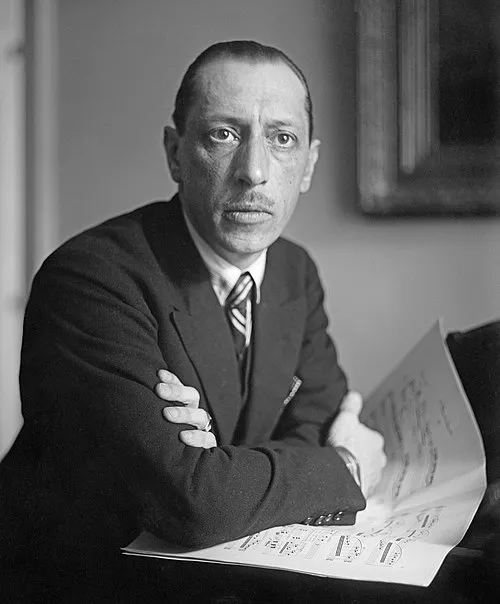

生誕年: 1882年

死去年: 1971年

職業: 作曲家

国籍: ロシア

代表作: 火の鳥、春の祭典

年 イーゴリ・ストラヴィンスキー作曲家 年

イーゴリ・ストラヴィンスキー世紀の音楽における革命的な作曲家は年にロシアで生まれた彼の名前はクラシック音楽の枠を超え新しい音楽言語を創造したとして称賛されているしかし彼の道程は平坦ではなかった若い頃から彼は父親の期待と自身の芸術的な欲望との間で苦しみながら成長したもしかするとストラヴィンスキーが一流作曲家として名を馳せることになった背景にはこの葛藤があったからかもしれない

ストラヴィンスキーが初めて注目を浴びた作品は火の鳥だったこの作品は年に発表されると瞬く間に話題となり彼を一躍有名にしたそれにもかかわらずこの成功にも裏があったスタイルやテーマが非常に革新的だったため多くの保守的な音楽ファンから反感を買ったのであるある評論家は火の鳥について新しい世界への扉が開いたと賞賛したもののその扉によって多くの伝統主義者たちが冷たい視線を向けたという事実も忘れてはいけない

その後続いたペトルーシュカや春の祭典では更なる進化を遂げることになるしかし皮肉なことに春の祭典初演の日その斬新さゆえに観客は騒然となり一部では暴動まで起きたというこの出来事はストラヴィンスキー自身も予想していなかっただろうおそらく彼には自身が創り出す音楽が既存の価値観や美学を根本から揺るがすほど強力であるとは思ってもみなかっただろうしかしこの事件こそが彼への歴史的評価へと繋がっていく要因とも言える

その後ストラヴィンスキーはフランスへ移住しそこで新しいパートナーシップやコラボレーション関係を築いていく特筆すべきなのはパブロ・ピカソとの共演でありこの二人によって視覚芸術と音楽との境界線も徐に溶け始めたそれにもかかわらずこの時期もまた容易ではなく美術界や音楽界で数の論争や摩擦が生じていたその中でも多様性と融合こそ求められる時代背景だったため多くの場合人から受け入れられないこともしばしばだったという

年にはアメリカへ移住する決断を下すこの転機によってストラヴィンスキーの日常生活だけでなくその作品内容にも変化が訪れるようになるしかし同時に故郷ロシアへの郷愁も抱え続けていたようだ異国情緒と帰属意識という二つの感情これは彼作品全体にも色濃く反映されているそれゆえおそらくアメリカ生活中でも自分自身との葛藤や矛盾した感情とうまく折り合いながら作曲活動を行ったと思われる

晩年にはオペラなどさまざまなジャンルへ挑戦し続けその活動範囲は広げていった何歳になっても創造することで自分自身と対話していると語ったと言われこの言葉には深い哲学的意味合いすら感じ取れるまたこの頃には現代社会について考察する姿勢もうかがえ多様性や変化について積極的に表現していたようだそれにもかかわらず一方では若者文化とも距離感を置いている印象がありますそのため聴衆との接点づくりには苦心した部分もあったかもしれない

年月日イーゴリ・ストラヴィンスキーという偉大な作曲家は歳でこの世を去ったしかし皮肉なことにそれ以降年以上経過してもなお彼のお蔭で切り拓かれた道筋上には多様性と革新性という光芒を見ることできるそして今でも世界中で演奏され続けるその名曲群今尚新しい世代によって再解釈され生き生きと響いているその意味でも間違いなく不朽と言える存在なのだ

今日でも多くの場合現代クラシックというカテゴリーそのものさえ意義深さ失われつつある昨今ですがそれでも人はいまだコンサートホールへ足繁く通うそして一部ファン達からクラシックとはこうあるべきという定義付けへの挑戦状として受容され続けていますこのように考えてみれば本当に難解そうだけど魅力満載そんな存在です