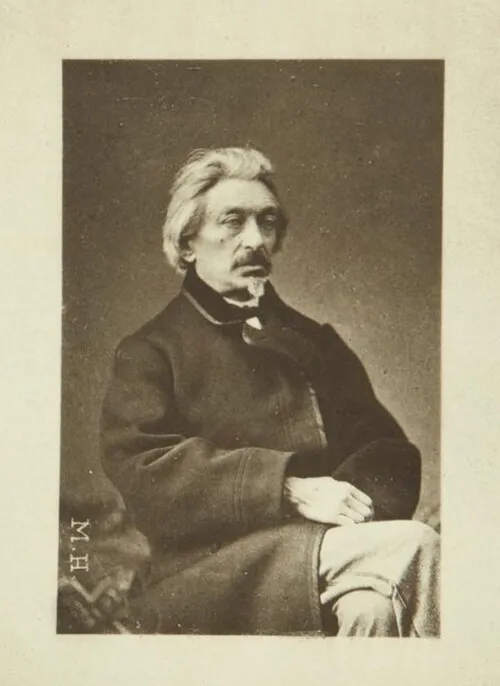

生年月日: 1823年

没年: 1889年

役職: 江戸幕府老中

藩主: 備中松山藩第7代藩主

年 板倉勝静江戸幕府老中備中松山藩第代藩主 年

板倉勝静歴史の陰に埋もれた老中の物語

年備中松山藩で生まれた板倉勝静は若き日を過ごしながら江戸幕府の政治と権力の渦に飲み込まれていったしかし彼が老中として名を馳せることになるとはその幼少期には想像もつかなかった彼は武士の家系に生まれ育ちその期待される役割は重かったすでに数代前から続く家名を守り通すというプレッシャーが彼を常に追い立てていた

成長するにつれて勝静はその知性と誠実さで周囲の信頼を得ていったやがて若き藩主となり重要な政策決定にも関与するようになったがそれでも幕末という動乱の時代には苦難が待っていたしかし皮肉なことに彼の政治的な才覚はその後数年間で開花していくこととなる

年日本全土が大きく揺れ動く時代明治維新という激変期に突入したその渦中で板倉勝静は老中として登用され自身の出自と誇り高き武士道精神から多くの困難に立ち向かう必要があったおそらく彼が抱えた最大のジレンマは新しい政府との協調かそれとも旧来から続く伝統との継続かだった

しかしそれにもかかわらず日本社会全体が変化しつつあるこの時代背景では自身だけではどうしようもない現実も存在した政局内では急進派と保守派との対立が激化しておりその狭間で板倉勝静は揺れることになる私たちはどちら側について進むべきなのだろうと自問自答する日それこそ彼の日常だった

幕末・明治への変革

この過渡期こそ多くの日本人にとって運命的な選択肢を迫られる瞬間だった年には備中松山藩主として再び責任を担うことになったもののこの役職についたことでさらなる試練へ向かう第一歩となる時代遅れだと批判された旧体制から抜け出そうともがいていた一方で多くの改革案を打ち出す必要性にも迫られていた

記録によれば特に教育制度改革や農業政策への取り組みなど市民生活改善へ向けた数の施策を推進したと言われているその努力によって一部地域では目覚ましい成果も見え始めていたしかしその反面新しい制度への移行には国民から強い抵抗も伴いこの変革はいったい誰得なのかという疑問さえ浮上したそれゆえ議論は尽きないと言わざるを得ない状況だったのである

衝撃的な選択

年代初頭さらに不穏な空気感は広まっていたそして年この混沌とした状況下でも板倉勝静自身にも大きな決断が求められる事態へ突入するこの年日本国憲法制定への道筋が示されたことでそれまで絶対権力者として振舞っていた幕府勢力も終焉へ向かう運命となったこの転換点こそおそらく彼自身でも予測できぬ出来事だったろう

死去・その後

年不幸にも病魔によってこの世を去るまで未解決な問題や葛藤への思索の日だったそしてその死後人はいまだ果たせぬ夢について語り継ぐもし彼がおれば日本史はもっと違う形になっていただろうという声も多かったそれにもかかわらず歴史家たちはこう語るひょっとするとこの人物こそ日本近代化への架け橋だったという意見さえ存在するほどだ

現代との接点

今日では年代以降掲げられた自由民権運動の影響を見ることで当時培われた理念や思想について考える機会となっている一方一部報道メディアでは近現代日本史研究において未解明部分として板倉勝静について触れることすら少なくなくその功績や失敗例など多角的視点から掘り下げる必要性まで指摘され続けている