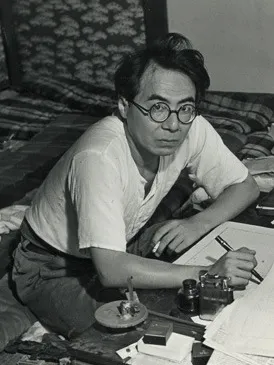

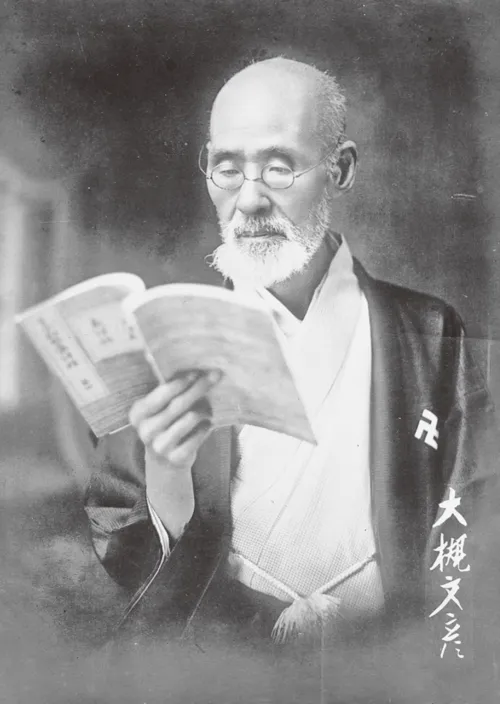

名前: 平林たい子

職業: 小説家

生年: 1905年

没年: 1972年

年 平林たい子小説家 年

日本の文学界において平林たい子の名前は非常に特異な響きを持っている年東京で生まれた彼女はまるで運命に導かれるかのように作家という道を歩むことになった子供の頃から物語を紡ぐことが好きだった彼女は自身の心の奥底から湧き上がる感情を文字として表現する才能を早くも開花させていた

しかしその道程は決して平坦ではなかった若き日の彼女は家庭環境や社会的圧力によって多くの困難に直面するある時親友との別れが彼女に深い影響を与えそれが後の作品にも色濃く反映されることになるこの出来事が刺激となり彼女は文学への情熱をさらに強めていったと言われている

年代になると平林たい子は文壇へと足を踏み入れるこの時期多くの作家たちが戦争や社会問題について書き始めた中で彼女もまた自己表現を求めるようになったしかしそれにもかかわらず初期作品には自身の内面的な葛藤や孤独感が強く表れておりその結果として読者たちから支持されることとなる

年代には彼女自身も戦争体験を経て新しい視点から物語を書き始めるしかし皮肉なことにこの混乱した時代背景によって生まれた作品には一層深い悲しみや絶望感が漂うそれでもなお平林たい子はその痛みを糧にしながら自身のスタイルと声を確立していった

年代中堅作家として名声を博した平林たい子だが私生活では様な試練にも直面するおそらくその影響であったと思われる深刻なテーマへの執着が作品数にも顕著に現れている特にこの時期には愛情や喪失というテーマへの探求が顕著だったためもしかするとそれらはいずれも自身の日常生活から得たインスピレーションであった可能性すらある

年代になると日本社会全体が激動する中でその文脈でも彼女自身のスタンスは変化していく議論の余地はあるもののこの時代背景こそ新しい創造性への扉だったと言えるだろう新しい世代との交流や読者との対話によって新鮮な視点へと導かれていたのである

年日本文学界から去る決断とも取れる最終的な活動として短編小説集夢見る少女発表その内容はいまだ色褪せないメッセージ性溢れるものばかりだったしかしながらこの本以降本格的な創作活動から遠ざかりその後少しずつ姿を見る機会も減少してしまうそれにも関わらず読者たちは依然として多大なる影響力と魅力を持つ存在として記憶し続けていた

しかしながら皮肉と言える事実はここから浮上する年中野区内で小さな自伝的エッセイ集私についてを書き残すことで再び脚光を浴びたまた歳近い年齢にも関わらず自分自身という存在について向き合い続けた点では一種真剣さすら感じさせてしまうその際述べた言葉には執筆活動こそ人生なのだからという理念まで込められていたそしてその姿勢こそ多く人へ希望と思索など新しいインスピレーション与え続けただろう

年現在その遺産とも言える豊かな作品群はいまだ日本文学史上重要視され続け多方面より評価されてもいる今日でも大学講義などでは必須テキスト扱いされているほどだこのように歴史的人物とは自分だけなく周囲とも繋ぎ合わせる何重ものレイヤー構造すべて成就できない場合も多かったと思われますそしてこの結末こそ人間臭さ満載でありおそらくそれ故人皆心惹かれる部分なのでしょう