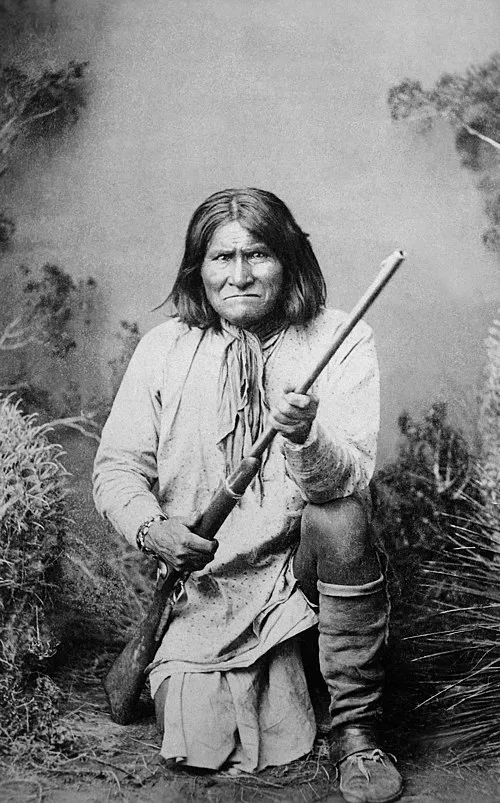

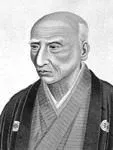

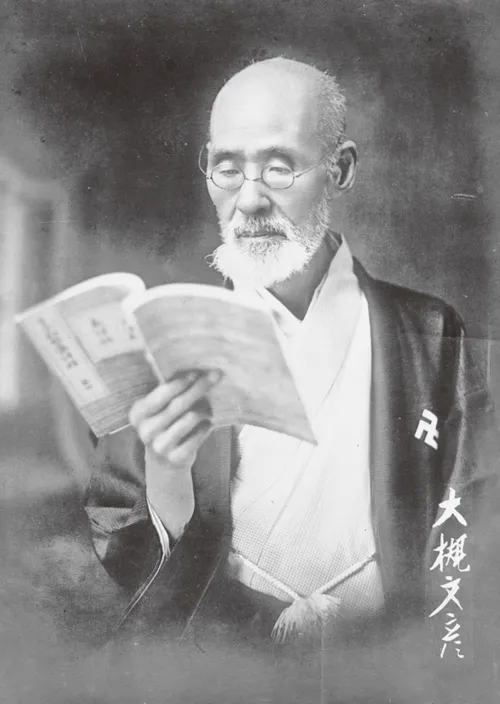

名前: 大槻文彦

生年月日: 1847年

没年月日: 1928年

職業: 国語学者

年 大槻文彦国語学者 年

年日本の国語学者・大槻文彦がその生涯を閉じたこの年彼の名前は国語の発展と教育に多大な影響を与えた人物として歴史に刻まれることとなったしかし大槻文彦がどのようにして日本の言語学界で名を馳せる存在になったかその道のりには波乱万丈な物語が広がっている

年彼は江戸時代末期日本の伝統的な価値観と急速に変化する社会情勢の中で誕生した幼少期から文彦は文学や言語に対する強い興味を持っておりおそらく彼は書物を愛する心によって育まれたのであろう成長するにつれて彼は漢詩や和歌など多様な文学形式に親しみを持つようになったそれにもかかわらず時代背景として明治維新が進行しており西洋文化との接触も増える中で彼自身も新しい知識への欲求から目覚めていくことになる

年大槻文彦は本格的に国語学への道を歩み始めるこの決断によって彼は日本人として初めて独自の国語辞典を編纂し始めた皮肉なことにこの時期には国民教育が急速に進んでいたため多くの若者たちが母国語への関心を失いつつあったしかし大槻はその逆境にもかかわらず自身の研究と実践によって日本人としてのアイデンティティーや文化的自信を再構築しようと努めたのである

年大槻文彦による大言海という辞典が発表されたこの作品はそれまで存在していなかった新しいタイプの辞書であり日本語辞典界でも革新的だったその内容には古典から現代まで幅広い表現が含まれており多くの人から称賛されたしかしその成功とは裏腹に新しい辞書スタイルへの反発も少なくなく特定階層からこの辞典では伝統文化や漢字重視が軽視されていると批判される場面も見受けられた

年代初頭大槻文彦は教育分野でも重要な役割を果たすようになる国民学校設立運動などにも積極的に関与したもののおそらくこの時期には複雑な政治状況と相まってさまざまな難題にも直面したそれにもかかわらず大槻自身は教育者として常に前向きだった多様性や創造性こそ未来につながる鍵だという信念を持ち続けていたそして何より言葉こそ文化であるという考え方が根底にはあった

年代になると日本全体としてナショナリズムが高まりつつあった当時人はいっそう自国文化への誇りや関心を持つようになったこうした背景下で大槻文彦のみならず多くの知識人たちも再評価されていくしかし残念ながらその矢先不幸にも年には彼自身この世を去ることとなりその活動と思想はいとも早く途切れてしまうとは言え今なお彼による数多くの記事や著作物が残されておりそれぞれ次世代へ向けて響き続けている

大槻文彦について振り返るとき一部では祖父母世代と呼ばれる層とも重なる点も興味深いすべては年以上経過した後でもなお影響力ある人物として私たちの日常生活へ浸透している点だひょっとすると単なる歴史的人物と捉えるだけでは済まないほど人の日常会話や文学表現へ実際的影響力も強かったのであるそして今日ではこの思想家・研究者のお陰で日本全国各地で多様性豊かな言葉遊びなど楽しむ機会となっている

現在でも大槻文彦とは何者なのか問い直す必要性がありますねその死後年以上経過した今言葉の使われ方こそ価値ある資産なのだと思わざる得ません例えば上ではコミュニケーションツールとして洗練された技術がありますその一方自分達だけしか理解できないスラングなど使用例を見ることで繋ぐという目的達成手段ゆえ結果的近似点見出せますよね