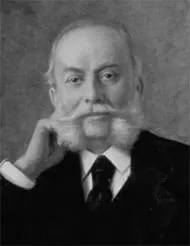

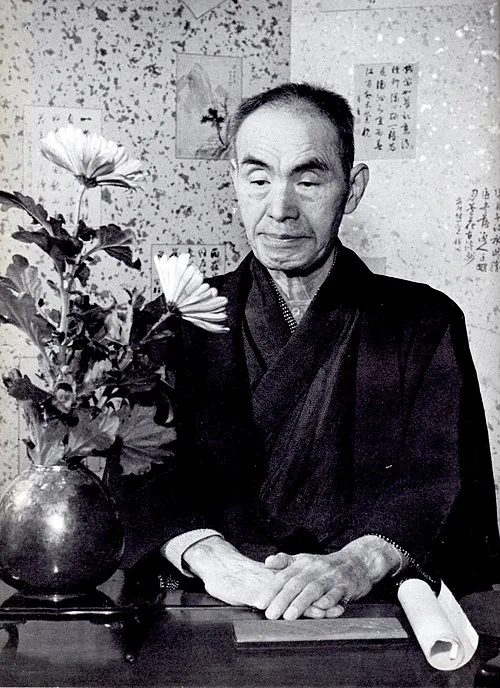

名前: 土井晩翠

職業: 詩人

生年: 1871年

没年: 1952年

年 土井晩翠詩人 年

土井晩翠は年まるで運命の星に導かれるかのように静かな田園地帯に生を受けた彼の幼少期は四季折の自然とともにあり草花や山川を愛する心が芽生えていった家族との時間や田舎の風景は彼の詩的な感性を養う大きな要因となったしかしその穏やかな日も長く続かなかった若き日の彼は自身の内なる葛藤と向き合わなければならなかったからだ一方で土井晩翠は学問にも熱心だった特に文学への興味が強く日本古典文学から西洋文学まで幅広く読破したしかしそれにもかかわらず詩を書くことには消極的だったようだ私にはその才能がないと自らを卑下することもしばしばあったというしかしこの自己疑念とは裏腹に彼が内面的な葛藤から解放される瞬間が訪れたそれはある日の散歩中小川のせせらぎと野花の香りが交錯する中で起こったおそらくこの出会いこそが詩人としての道へ導いた契機だったのであろうそしてついに大正時代という波乱万丈な時代背景を背負って年代初頭には詩作を本格化させることになるそれでも彼自身は自信を持てずおそらく誰も私を評価してくれないと思っていたかもしれないそのため多くの場合自身の作品は世間から孤立してしまうしかしながらそれでもなお土井晩翠はペンを取り続けたその苦しみや喜びを一行一行に込めて 皮肉なことに最初期には世間から多く批判されながらもその後徐に評価されていったそれによって彼自身も作品こそが自分自身を表現する重要な手段だと認識し始めた当時流行していた自然主義や象徴主義など様なスタイルを取り入れながら自身独自の世界観へと進化していったのであるまた一つ注目すべき点として当時日本では社会的・政治的変動が激しくそれによって多くの文人たちも影響を受けていた土井晩翠もその例外ではなくその想いや姿勢には社会への批判精神も色濃く反映されている国民とは何か自由とは何かなど深遠なるテーマについて言及した詩作りなどその内容はいまだ多く考察されているこのような背景にも関わらず一部ではただ美しいだけの詩を書いているとも言われたりしたしかしその声にも負けず自分自身と向き合い続けた結果として年無窮という作品集で本格的な文壇デビューとなるこの作品集によって多方面から絶賛され多数ファン層まで形成されたと言われるただしこの名声獲得後にも過去への懐疑心や不安感は拭えないままだったこの成功が永遠ではないとどこか恐れていた部分もあったと思われるそのため他者との比較意識や劣等感とも戦い続けざる得なく一方では重圧となり疲弊する姿も浮かび上がってしまう年以降本格的なる評価軌道上にも関わらず自分自身とは何なのだろうという問い掛けによって再度創作活動へブレーキとなり苦悶の日へ入ってしまうそれでも年まで生涯独特なる視点で語り継ぐことで人生観・世界観について深めてゆこうとし続けたそしてこの年生涯最後となる舞台青天発表この渦巻く思念群はいまだ記憶として残り続け人へ思考させざる得ないものとなった皮肉にも彼女彼は年という年齢歳で逝去したわけだがその遺産作品は今なお現代日本文学界で語り継ぎ多大なる影響力及び感情移入可能性持つ存在だからこそ必然的一歩踏み出す契機へ繋げようとしていること確実になんとか次世代へのメッセージ残そうとしている姿勢それ自体こそ見逃すべきではない未来志向とも言える永遠なる精神性なのだから