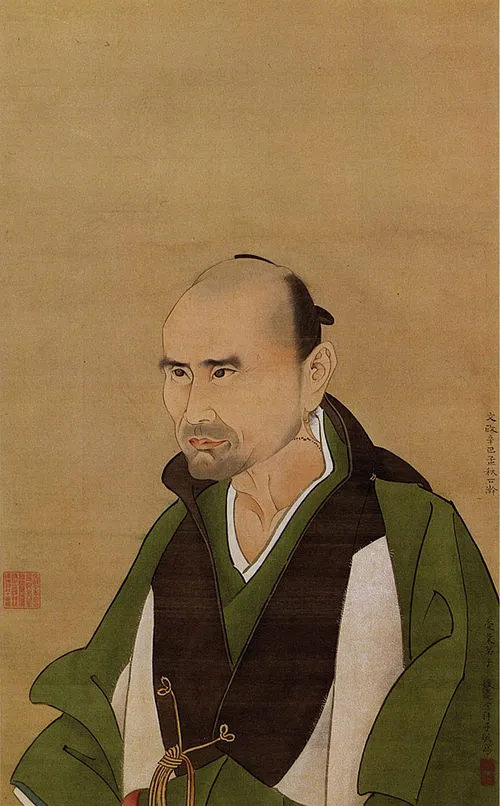

生年月日: 1859年(安政6年9月24日)

名前: 佐藤一斎

職業: 儒学者

生年: 1772年

年安政年月日 佐藤一斎儒学者 年

年安政年の月日秋の風が吹き抜ける中江戸に暮らす多くの人はいつも通りの日常を送っていたしかしその日儒学者・佐藤一斎の名が歴史に刻まれることになるとは誰も予想していなかった彼は年に生まれた武士の家系に生まれ育った彼は幼少期から学問への強い情熱を抱いていた

その後彼は江戸時代中期日本の知識人たちが理想とした儒学を深く研究し始めるしかしただ単に古典をなぞるだけではなく自らの思想や価値観をその教えと融合させていったこの過程で一斎は教育こそが国家を支えると考え多くの弟子たちへこの理念を伝授していくことになる

しかし一斎には試練が待ち受けていた当時日本は外圧や内部対立によって揺れており多くの人が未来への不安感で悩んでいたそれにもかかわらず一斎は自ら信じる道を貫き通す決意を固めていた皮肉なことにこの時期こそ彼自身が求め続けていた改革や教育制度について真剣に考える機会となった

年その時代背景とも相まって一斎は国民教育について多く語り始めるある晩一斎は小さな茶屋で友人たちと談笑している最中我には知恵と道徳が必要だと熱弁する姿が見られたその言葉には当時混沌としていた日本社会への憂慮と希望が込められており人から深い共感を得たことであろう

しかしそれにもかかわらず一斎自身もまた多くの苦悩を抱えていた親しい友人との別れや自身の思想への批判などその影響で精神的な負担も大きかったというそれでも一斎は自分自身との戦い続け自己修養が最も重要だという信念から逃げ出すことなくその教えへ向き合っていったと言われている

おそらく彼の最大の功績は心の大切さについて説いて回ったことであろうこの言葉には心身共に健全であるべしという意味合いがあり自身の日常生活でもこれを実践してみせたまた多数いる弟子達に対して厳しく指導する一方その背後には温かさも感じ取れるようだったそれ故多くの志士たちは一斉に集まりこの偉大なる師から教えを受けようとして訪れたのである

そして年一斉ひとゆうの死その知らせはいまだ健在だった弟子達や支持者達にも衝撃的だった文献によればその瞬間松明たいまつが消え去るようだったという評判も残されているこの未練とも思える表現には一層深い哀しみと思慕が含まれているようだ

時代遅れと言われながらもしばしば注目される彼だがその死後から年以上経過した今日でも日本全国各地では一枚たりとも見逃すわけには行かない佐藤一斎という名作として評価され続けているそして今なお人のお手本となる思想家として尊敬され続けてもいるのである

確かになぜなら現代社会では変わりゆく価値観や倫理観によって混乱する事例も多存在するしかしそれこそ名声というもの本来持つ力何世紀経とうとも色褪せぬその精神性こそ特筆すべき点なのではないか