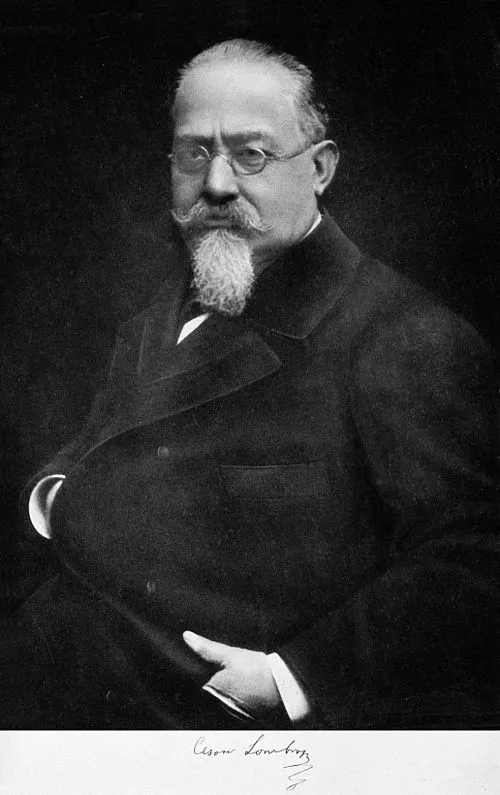

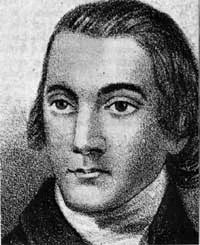

生年月日: 1871年

死亡年: 1937年

職業: 物理学者

業績: 原子核の構造に関する研究

ノーベル賞: 1908年にノーベル物理学賞受賞

アーネスト・ラザフォード原子の秘密を解き明かした男

年ニュージーランドの小さな町で一人の男が生まれた彼の名はアーネスト・ラザフォード彼は後に原子物理学の父と称されることになるがその道は平坦ではなかった家庭は貧しかったが彼には無限の好奇心と探究心があった

若い頃から科学への情熱を抱いていたラザフォードはオークランド大学で学び始めるしかしそれにもかかわらず当時の教育環境では科学者として羽ばたくには厳しい状況だったおそらくそんな逆境こそが彼に新たな力を与えたのだろうその後イギリスへ渡りケンブリッジ大学で研究を進めると次第にその才能を開花させていくことになる

年彼は放射線に関する画期的な発見をしその業績によって世界中で注目される存在となったしかし皮肉なことにこの成功もつかの間だった年彼は原子模型について新しい理論を打ち立てるそれまで考えられていたようなプラムプディングモデルを覆し核という概念を提唱したこの瞬間こそが物理学界における転機となり多くの科学者たちがその思想に触発されたのである

一方で第一次世界大戦という混乱もあり多くの科学者たちは戦争によって困難な状況に追い込まれていたそれでもなおラザフォードは研究活動を続け自ら主導する実験室で数多くの学生や若手研究者たちを育て上げていったこの人材育成もまた後世への大きな遺産となっている

しかしその影には常に競争と苦悩があった競合他社との摩擦や資金不足という現実も時折顔を覗かせていたと言われているまたおそらくこの過程で多くの日犠牲になってしまった個人的な時間や家族との関係などそれもまた偉大なる功績には欠かせない代償だったとも考えられる

原子力時代への架け橋

年代初頭人類史上初めて核反応について理解し始めたこの時代その最前線に立つ人物としてラザフォードはますます脚光を浴びるようになっていった原子核の構造について詳細に論じその概念はいずれウランやトリウムなどへの応用へとつながっていくのであるそして年代にはこの知識が核エネルギー利用へと発展してゆきそれだけではなく軍事的用途へ向けても道筋を作ってしまう

残念ながら彼自身はその全貌を見ることなく年に亡くなるしかしその死後もなお彼の業績や思考方法は多くの物理学者によって受け継がれ大きな影響力として残り続けたある意味では真実を追求する姿勢こそがどんな時代にも必要不可欠なのだと言えるだろう

今日への影響

今から数十年経った年現在でもアーネスト・ラザフォードによる研究成果はいまだ多岐にわたり活用され続けています放射線の理解や質量数元素など基本的な概念はいまや学校教育でも教えられるほど普遍的ですそれにもかかわらず一方ではこの知識から生じる倫理的問題つまり核兵器という形態とも直面している私たち果たしてその技術革新とは何なのだろう果敢にも新しい扉知識開こうとした先人達から何を学ぶべきなのか議論は尽きません