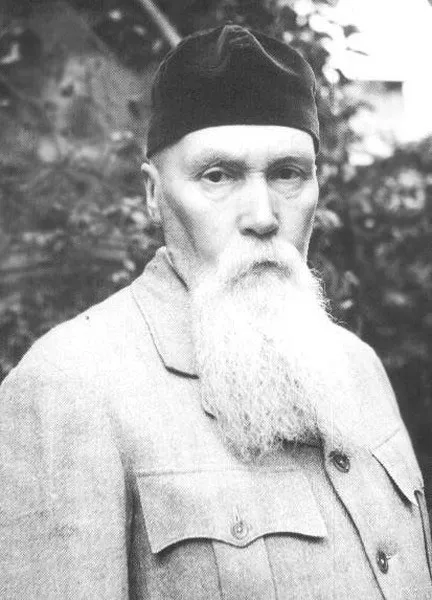

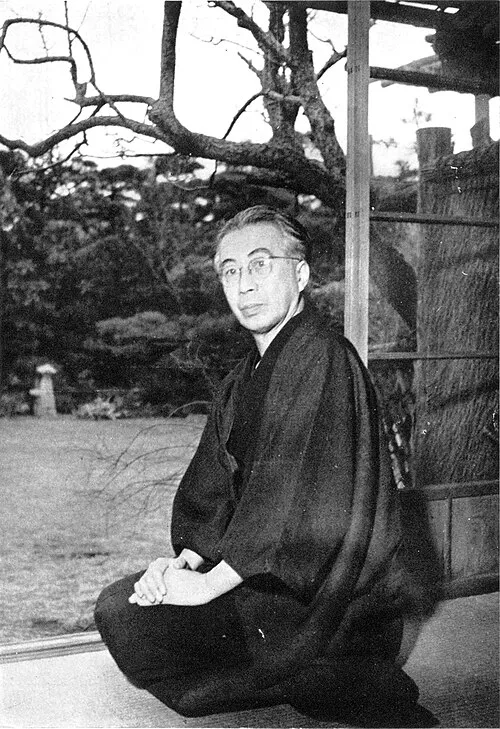

名前: 大佛次郎

生年月日: 1897年

職業: 小説家

死年月日: 1973年

年 大佛次郎小説家 年

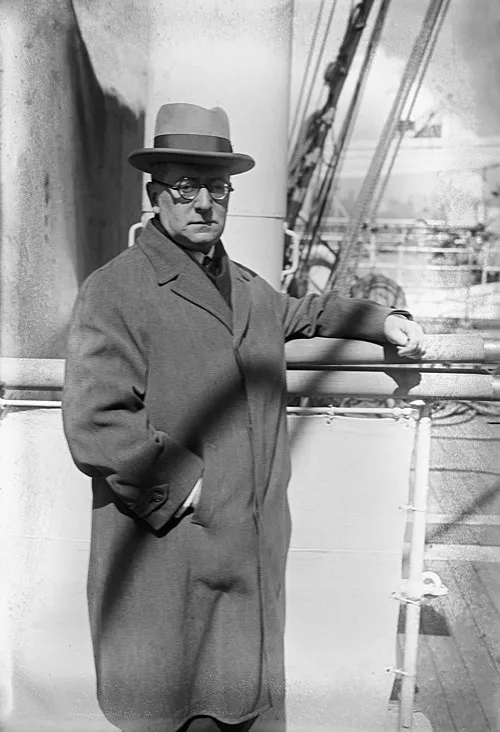

年代初頭日本の文学界に新たな風を吹き込んだ人物がいたその名は大佛次郎彼はまるで運命に導かれるようにして年に東京で誕生したこの時代は日本が急速に近代化していく過程であり大佛の成長にも多大な影響を与えたことだろう

幼少期から彼には豊かな想像力が宿っていた家族の影響や周囲の環境によって物語を描くことへの情熱が芽生え始めたしかしそれにもかかわらず彼はその才能を開花させるまでには長い道のりが待っていた青年期大佛は大学で学びながらも自ら小説を書くことに挑戦し続けるそしてその後の文学活動へとつながる糧となった

年大佛次郎はついに小説白鯨を発表するこの作品は彼の名を世間に知らしめるきっかけとなったしかしこの成功には皮肉な側面もあったなぜならその後彼が書く作品には常に比較され続け多くの期待という重圧が伴うことになったからだそれでもなお彼は自らのペースで執筆活動を続けていく

あるファンは街頭インタビューでこう語った大佛さんの作品には心を打つものがあります特に日本人としてというエッセイ集では私たち日本人が持つアイデンティティについて深く考えさせられましたこのようなコメントからもわかるように大佛次郎は単なる小説家ではなく日本文化や歴史への深い理解者でもあったと言える

さらに戦争という厳しい現実にも直面した第二次世界大戦中軍国主義的な言論統制下でも執筆活動を続けその反骨精神や苦悩も作品へと色濃く反映されたそのためおそらく読者たちはそのリアリズムや痛切さに共感し多大な支持を受けたことでしょう

また大佛次郎といえば忘れてはいけない存在それは映画界との関係性だ年代になると小説だけではなく映画脚本にも携わり多彩な才能を発揮するそれによって小説とは異なる視点から物語を見る機会も得てその経験がおそらく後の執筆スタイルにも影響したと言われているまたこの頃血と砂というタイトルの映画脚本を書いたことで一躍注目される存在となったしかしこの成功とは裏腹に自身の日常生活では孤独感とも闘っていたと思われます

年代になると大佛次郎はいよいよ著作活動だけでは満足できず新しい挑戦として講演会などへ参加し始めたそれによって多方面から声援を受ける一方自身も新しい視点や考え方について刺激的だったことでしょう一部報道によれば作家として死ぬまで現役でありたいと公言していたそうですこの姿勢こそが多数のファンから愛され続ける理由だったのでしょう

年大佛次郎は静かなる幕引きを迎えるしかしその死後年以上経った今でも多くの読者たちによって彼の記事や著作物について議論されていますおそらく彼自身も思っていただろうその作品群こそが自分への賛辞となり自分自身より永遠性を持つ部分になることこそが真意だったのでしょうそして今日でも多様性豊かな読者層によって評価され新世代クリエイターにもインスピレーション源として引用され続けています

興味深いことには日本国内外問わず悲劇的英雄の象徴とも言えるキャラクター設定について研究する動きすら出てきていますこれは間違いなく多様性溢れる解釈方法が可能だからこその結果でしょう私たち現代人との相互作用こそ本来意味するところなのかもしれません