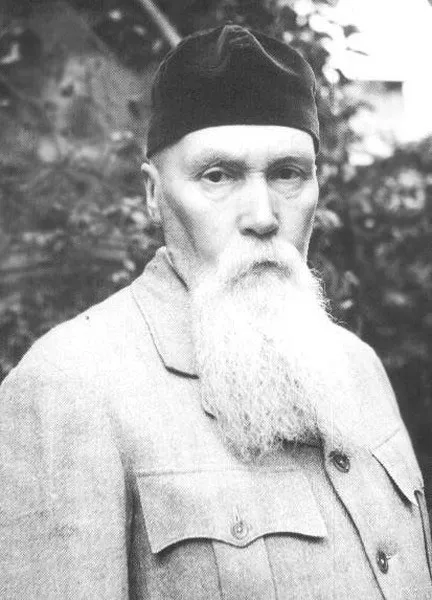

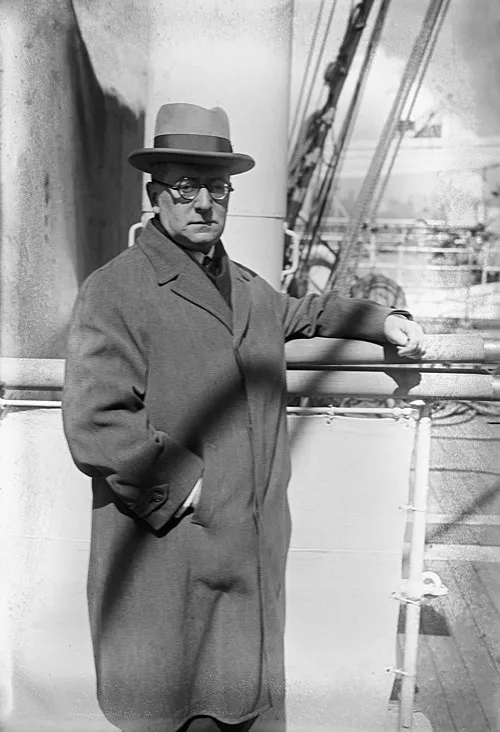

生年: 1892年

名前: 水原秋桜子

職業: 俳人、医学博士

没年: 1981年

年 水原秋桜子俳人医学博士 年

水原秋桜子は年に日本の静岡県で生まれた彼女の誕生は当時の日本が近代化に向かって進んでいた時代背景の中であったしかし秋桜子が育つ環境は非常に厳しいものであった父親が早くに亡くなり母親一人で家計を支えながらも教育を受けさせてくれたというこのような家庭環境が彼女の独立心や学問への情熱を育むこととなる高校卒業後水原は東京女子医科大学へ進学医学への道を選んだ彼女だがその裏には女性として社会に貢献したいという強い意志があったしかしそれにもかかわらず医学生としての生活は容易ではなく多くの偏見や困難に直面することになるこのような体験から生涯を通じて女性と医療についての課題に取り組む姿勢が芽生えていった医学博士号を取得した水原秋桜子はその後も研究者として活動し続けた一方で彼女にはもう一つ別の顔があったそれは俳人としての才能だった初めて俳句を書いた瞬間それは自ら内なる声と対話するような経験だったと言われているそしてこの詩的な感性こそが彼女を特異な存在へと押し上げる要因となるそのためか俳句を書くことで感じた喜びや苦悩は一方で医療分野でも新しい視点を提供していくことになった年代になると水原はいっそう多忙な日を送ることとなるあるファンによれば毎日何十もの俳句を書き溜め自身でもお気に入りだけを選び出していたというまたこの頃から季語を使うことで自然との対話にも深みが増し日本文化への理解も深まっていったしかしそれにもかかわらず公私ともども忙しくなる中で心身共に疲弊していくことになるそしてその葛藤こそが秋桜子の日作品にも色濃く反映されることになっていく年代には日本全国各地から集められた若手俳人との交流会なども活発化したただ詩を書くという行為だけではなく新しい世代とのコミュニケーションによって自身も成長する姿勢これはおそらく当時流行していた詩運動や文学革新と無関係ではないと思われるこのように新旧混合した文化的衝突がお互いから良き影響を与え合う様子こそ人間社会そのものなのだろう年水原秋桜子は歳という長寿を全うしこの世を去ったその死から数十年経過した今でも多くの人によってその作品や功績について語り継がれている水原と聞けば思わず口元に微笑みそれほどまで印象的だったという今日でも彼女の書いた俳句やエッセイ集は日本文学界のみならず世界中で愛され続けている皮肉なことだろうか現代では技術によって多様性豊かな表現方法など増えてきたものの水原自身がおそらく望んだ人間性を忘れる結果とも言える不完全だからこその魅力それゆえ人は今なお冬草木如春花求草木如春という言葉になぞらえながら水原秋桜子とその作品へ敬意を表するのである