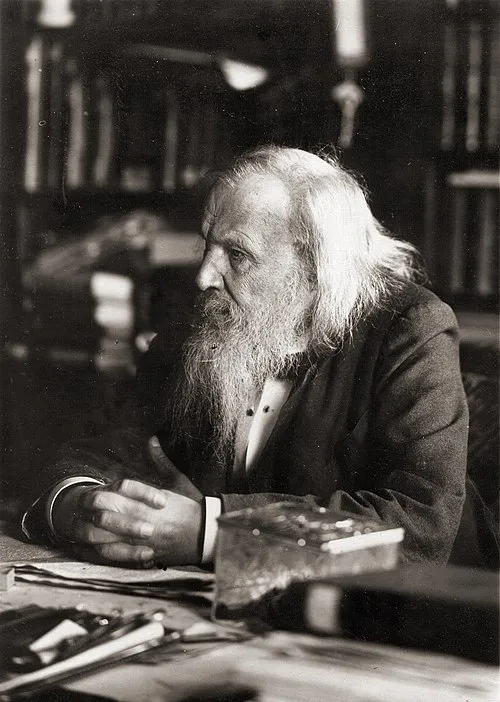

名前: アンティ・アールネ

生年月日: 1867年

死亡年: 1925年

職業: 民俗学者

アンティ・アールネ民俗学の探求者

年フィンランドの小さな村に生まれた少年は自然と神話に魅了される運命を背負っていた彼の名はアンティ・アールネまだ幼い頃から祖父や母が語る伝説や民謡に耳を傾けその物語の中で成長していったしかしこの静かな村での生活は彼が求めていた冒険とは程遠いものだった

学生時代アールネは大学で歴史と文学を学びながらフィンランドの文化的遺産に対する関心を深めていく興味がある分野について本を読み漁り自身も短編小説を書き始めるしかしそれにもかかわらず彼は満足することなく自らのルーツと向き合うために民俗学という新しい道を選ぶことになる

年ついに彼はフィンランド民族誌の設立メンバーとなりこの国独自の文化や伝承を保存する重要な役割を果たすようになる皮肉なことにこの活動によって彼は多くの批判にも直面したそれまで無視されていた地方文化への目覚めは一部から反発を招いたからだ

しかしアールネはあきらめなかったそして年代にはその研究成果が国際的にも認知されるようになり北欧民俗学の第一人者として名声が高まっていくその後も数の著作や講演で全国各地へ足を運び人との対話を重ねながらフィンランド文化について広く教え続けた

年その存在感はいよいよ色濃くなった同年彼自身も語り部としてラジオ番組に出演し多くのリスナーたちへ自ら集めた伝説や物語を届けたこの新しいメディアへの進出には多くの日常生活への影響もあっただろう特に若者層には強烈な響きを持ち人の日常会話にもその影響が色濃く残ったと考えられる

おそらく彼最大の功績と言えるものそれはフィンランド民謡集の編纂であるこの膨大な資料集には美しい歌詞とともに各地域特有の音楽スタイルが収録されているその背後には数多くのおじいやおばあさんから聞き取った思い出が詰まっておりそれこそがこの作品最大のお宝だっただろう確かにこの作品によって多くの人が忘れてしまった故郷との絆を再確認したかもしれない

しかし年代になると政治情勢も変わり始め多様性への理解や包容力が試される時代へ突入していったそれでもなおアールネ自身は地元地域との繋ぎ役として尽力し続けたそして年代末まで活動し続け自身もまた地元コミュニティーへの愛情深さから影響力ある存在となっていたと思われるまた言葉だけではなく人同士何気ない会話その中でも伝統的価値観について共有することで新世代へ繋げて行こうとしたのであろう

年多忙な日とは裏腹に病床についたアールネしかし不思議なことにこの死期近づいているにも関わらず不安や恐怖ではなく穏やかな微笑みすら浮かべていたというそれこそ自分自身が創造した世界そして人との温かな交流こそ最上級なのだと思わせる瞬間だったと言われている皮肉なことだが生涯信じ続けた文化遺産への愛情こそ最期まで鮮明だったとも考えられるこのような姿勢がおそらく周囲にも好感触として映ったのであろう

その後年アンティ・アールネ記念賞が設立され多様性とうまみ溢れる現代社会形成への貢献者として称賛されたまた近年ではデジタル化進展によって再評価されつつありその研究成果はいまだ注目されています歴史家たちはこう語っています今でもなお我の日常生活には忘却された何気ない神話がありますその発掘作業こそ未来社会につながります