生年: 1558年(推定)

没年: 1580年1月17日

出身地: 播磨国

職業: 戦国大名

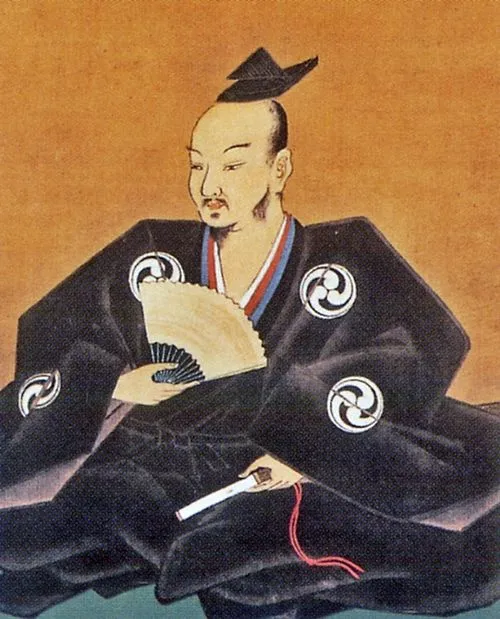

名: 別所長治

別所長治播磨国の戦国大名

時は戦国時代年の寒空の下播磨国に一人の男が誕生したその名は別所長治この時代多くの武将が権力を求めて争い合っていたが長治は他とは異なる運命を背負っていた

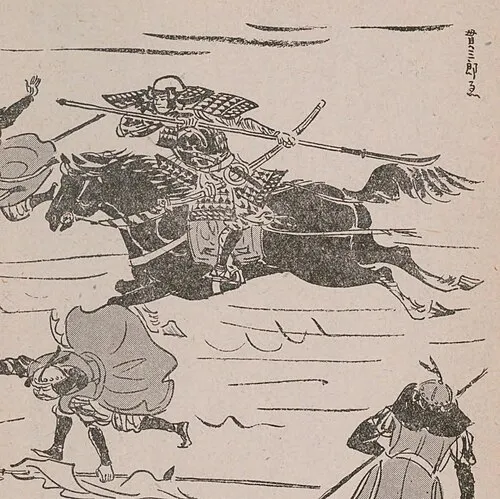

若き日の奮闘

彼は年頃に生まれたとされるが詳細な生誕年や家族背景については謎に包まれているおそらく彼は武士としての教育を受けその中で剣術や戦略を学んだことだろうしかしそれにもかかわらず彼の少年期には家族内での権力闘争も影を落としていた

大名への道

成長するにつれ別所家の当主となった長治しかしこの地位には多くの挑戦が待ち受けていた彼は地元では有力な大名として知られていたもののその影響力と領土拡張には限界があったそれでも彼は信念を持ち続け自身と部下たちに強い忠誠心を植え付けていった

権力闘争と同盟

長治はしばしば周辺地域との同盟を結びながら自らの領土拡張を図っていた特に織田信長との関係構築には注力しておりその結果一時的ではあるものの播磨国で勢力を確立することができたしかし皮肉なことにこの協調的な姿勢こそが後に裏切りや陰謀へと繋がる原因となる

歴史的転機明智光秀との関係

年その運命の日にも変化が訪れる明智光秀との接触によって別所家には新たな可能性も見え隠れしていたかもしれないしかしこの動きによって周囲から警戒され始め不安定さも増していったこのような複雑な人間関係もまた歴史的背景として重要である

敗北と逃避行

しかし悲劇的だった年代初頭豊臣秀吉による征伐軍によってその運命は暗転するじつに苦しい決断だったと思われるこのままでは滅びゆくだけと感じた長治結局彼自身だけではなく多くの部下や側近も共鳴し一緒になって逃避行へと向かったのである

最後の日失意から逃げ出すことなく

最終的には捕虜となり大名として最後の日を書き記すことになるその人生には数多くの決断や選択肢があった議論されるべき点だと思う果たしてその選択肢はいずれも正しかったと言えるだろうかこの問いかけこそおそらく後世への最大限のメッセージなのだろうと思う

死後残されたもの播磨という土地への影響

年月日それまで培われてきた栄華の日とは裏腹に静かに息絶えたしかし残された遺産それこそ別所家全体として見れば非常に重要だったそして今でも播磨地域では別所の名前を見ることがありますそれにもかかわらず新しい世代からすればどんな人物だったんだろうという疑問しか浮かばない皮肉とも言える現実でありそれゆえ歴史とは興味深いものです

現在への遺産人への教訓となるもの

今日でも日本各地で語り継がれる物語がありますそれぞれ異なる視点から伝わる中で忠誠心信頼など人間関係について考えさせられる要素も多分あるでしょうまた戦を通じて得られる教訓それぞれ違った解釈になることでしょうこうした点からみても別所長治という人物自体がおそらく過去以上になぜ重要視され続けているのでしょうね

終わり無き旅路へ誘う物語とは

果たしてどんな未来予測とも言えるでしょう 武士道精神や忠義心など日本独特文化自体にも通じますこのような話題から得られる教訓こそ生涯学ぶ価値がありますよねさて皆さん一緒になぜあえて歴史的人物達について深掘りする必要性について再認識しませんか