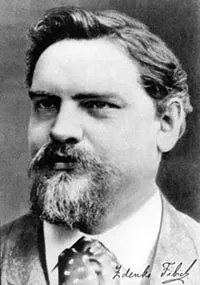

名前: ズデニェク・フィビフ

職業: 作曲家

生年: 1850年

没年: 1900年

年 ズデニェク・フィビフ作曲家 年

年運命の瞬間が訪れた音楽界の巨匠ズデニェク・フィビフが世を去ったしかし彼の人生はただの音楽家として終わるものではなかった年にボヘミアで生まれた彼は幼い頃からその才能を見せつけていたのである

幼少期彼は家族と共に過ごす平凡な日を送っていたがその心にはいつも音楽への憧れがあったおそらくそれは周囲の影響だったかもしれない父親もまた音楽に精通しており彼から受け継いだメロディーへの愛情がフィビフを導いていくことになるやがて少年時代の彼は地元で数多くの演奏会に参加しその才能を開花させることとなる

初めて大きなステージに立った時フィビフは緊張していただろうしかしそれにもかかわらずその演奏は聴衆を魅了し多くの称賛を受けたこの経験がさらなる挑戦へと導く名声と成功への道へ進む契機となったのである

しかしこの道には数の試練も待ち受けていた若き日の彼は多くの競争相手との熾烈な争いに直面することになるそれでもなお皮肉なことにこの競争こそがフィビフ自身のスタイルを確立する要因となったと言えるだろう特異な和声感覚やリズム感これら全ては長い間磨かれてきた結果であり自身だけの音楽言語として昇華された

やがて大きな転機が訪れるその瞬間それまでの日常とは一線を画す出来事だったウィーンで行われた国際的な音楽祭でフィビフは注目されるそれからというもの多くのオーケストラから依頼されるようになり自身も新しい作品を書き続けた代表作とも言える交響曲第番はこの頃生まれたものでありその壮大さと複雑さによって一躍有名になった

時折彼自身も作品について考え込む瞬間があっただろう果たして自分はいかなる存在なのかとその葛藤こそ人間味溢れる作曲家として多くの人に愛され続ける理由ではないだろうかそしてその内面的葛藤こそ多様性豊かなメロディーラインや歌詞へと結実したと思われる

皮肉にも不安定な政治状況や戦争など社会的背景にも影響されながらも人に希望を与えたいという思いから新しい曲を書くことへの情熱だけは消えることなく続いたその姿勢こそ大衆によって讃えられる要因となりボヘミア民族主義をテーマとした作品群には特別な意味合いが込められていたのである

しかしながら一方で成功だけでは満足できない部分もあっただろうもっと高みへという渇望この感情がおそらく彼の日常生活にも影響し新しい挑戦へ向かわせ続けたまた多忙ゆえについつい犠牲になってしまった友人関係や家庭との絆それでもなお生涯通じて愛した音楽という存在だけが救いだったと言える

年月日一度目覚まし時計によって引き裂かれそうになった夢から目覚め新しい朝日を見ることなくこの世を去ってしまうしかしながらその死後年以上経過した今でもファン達によってその作品群はいまだ活用され新しい世代へ引き継ぎ続けられているそして悲劇的なのはこのように偉大なる人物ほど無名化する傾向にあることである古典という枠組み内ではなく一人ひとり個別的価値観によって再評価され続けなくてはいけない

例えば最近行われたコンサートでは若者層から支持された一方中高年層との意見対立など現代社会ならでは複雑さもうつりこんできたりその中でもどうして昔の偉大なる作曲家達について学ばず伝承しないんだという批判意識無視できない点でもあるこの種論議こそ単純明快なのでなくとても難解一体どんな答え求めれば良かったんだろう