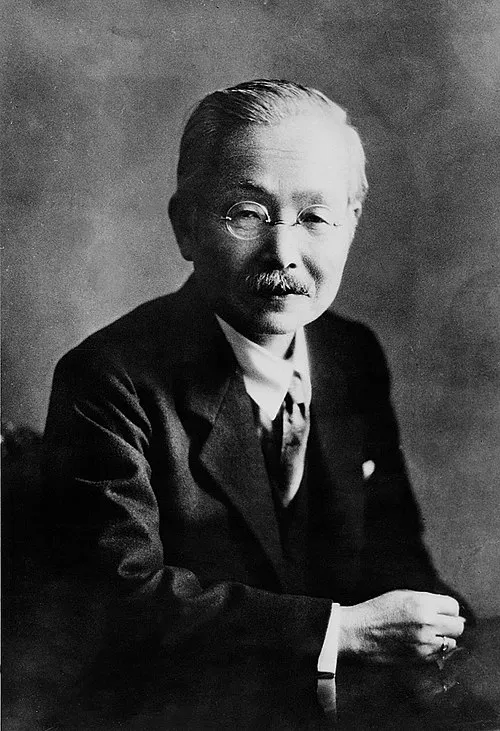

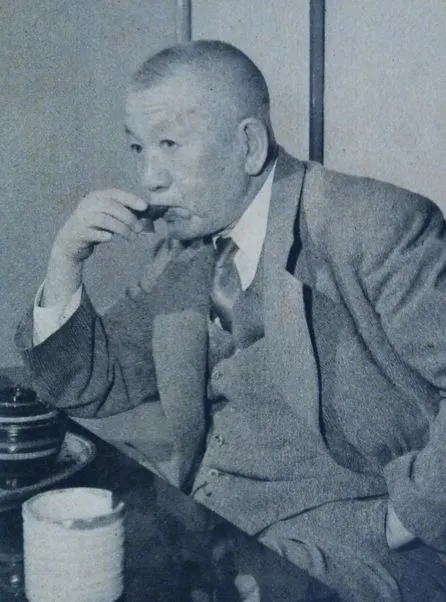

生年: 1886年

名前: 吉井勇

職業: 歌人

没年: 1960年

吉井勇詩人の名を冠した反抗的な魂

年彼がこの世に誕生したときまだ日本は明治時代の真っ只中にあった多くの人が新しい文化や思想を求めていた時代吉井勇もまたその波に乗るように育っていったしかし彼の生涯は単なる詩人としての成功だけでは語り尽くせない

彼は若き日から詩への情熱を抱いていた地方で過ごした青春時代には多くの自然や人とのふれあいからインスピレーションを得たとされるしかしそれにもかかわらず当初は詩作において自信を持てず苦悶の日が続いた周囲から期待される一方自身の内面との葛藤が絶えなかったようだ

大学で学ぶ中でその表現力は次第に磨かれ始めた早熟な才能が注目され一部では次世代の歌人として名を馳せることになったしかし皮肉なことに評価が高まるにつれて自ら求める自由への渇望も強まっていったそのため既存の枠組みに囚われたくないという思いから自ら道を切り開こうとする姿勢が見え隠れする

年代になると本格的な創作活動が始まり新感覚派の一員としても知られるようになるこの運動は西洋文学や新しい詩形への影響を受けつつ日本独自の美意識を模索するものだったそれにもかかわらず多くの場合彼自身は常にその潮流とは異なる立ち位置にいることも多かったおそらくこの反抗心こそが彼自身の作品にも色濃く影響していたと言えるだろう

年代にはすでに名声を確立していた吉井勇だがそれでもなお孤独感はぬぐえなかった都市生活と自然という二つの相反するテーマについて深い考察を重ねていたというこの矛盾した心情がおそらく代表作小さな木へと結実し多様性ある表現方法によって広範囲な読者層へ訴えかけたそれでもそれにも関わらず彼自身には満足感というものは薄かったと言われている

戦後日本社会全体が大きく変貌するとともに多くの文学者たちと同様に新しい視点から日本文化について再考し始めたしかしこの時期になってもなお当時流行していた流行歌とは対極的とも言える作品群を書き続けていたあるファンによれば吉井勇こそ本物と称賛されながらも一方ではその作品への理解者も少なく孤立感だけが募っていったという

晩年内面的葛藤と向き合う日

年生涯最後の日まで筆を取り続けその言葉によって自分自身との闘争とも言うべき日を書き留めていったまたこの頃には病気との闘病生活もあり不安定さゆえか周囲との関係にも亀裂が入り始めたようだそれでも尚言葉を手放すことなく自分自身や世界について深淵へと切り込む文章を書く姿勢には敬意すべきものがあったしかしこの姿勢こそ皮肉なのかもしれない死後数十年経ても尚その存在感はいまだ色褪せないからだ

遺産今なお生き続ける声

吉井勇氏亡き今でもその作品群や精神性は多方面で再評価され続けている

今日まで残された作品群はいわば時間旅行とも呼べるその結果として再び若者たちへ共鳴し新しい解釈やアプローチにつながっています

今日でも その名前を見る機会は少なくありませんまた新しい世代によって解釈された小さな木などはいまだ多く愛されています 皮肉なのは 言葉として記録された彼自身よりも人の日常生活へ溶け込んでしまったことでしょう