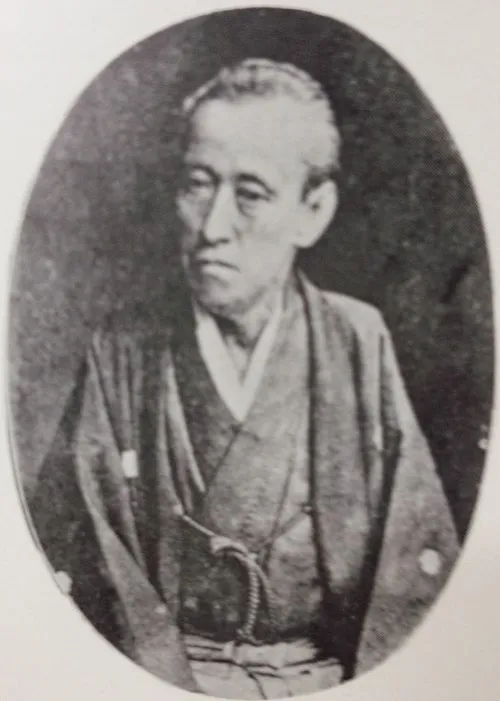

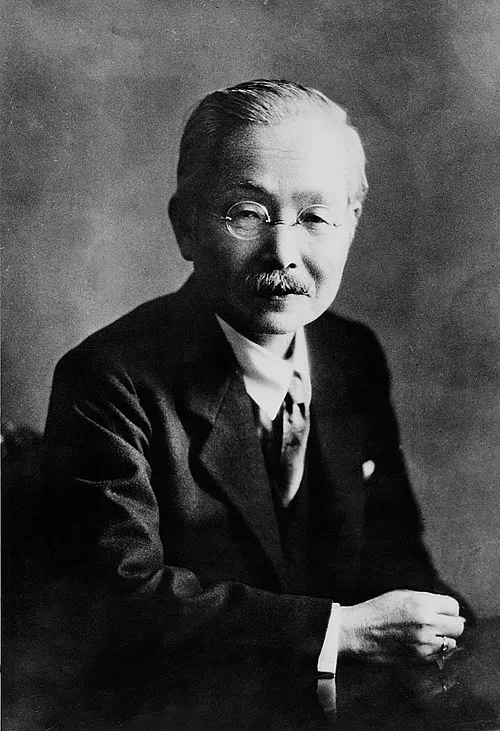

名前: 池田菊苗

生年月日: 1864年(元治元年9月8日)

職業: 化学者

死亡年: 1936年

年元治元年月日 池田菊苗化学者 年

池田菊苗は年の秋元治元年の月日に日本の静岡県で生まれました彼の誕生はまさに日本が近代化への道を歩み始めた時期でした西洋文化と技術が流入し社会が大きく変わろうとしている中で彼もまたその波に乗る運命にあったのですしかし若き日の池田はそれに気づいていなかったかもしれません少年時代彼は自然科学への深い興味を抱くようになり特に化学には強い魅力を感じていました周囲から見れば彼はただの好奇心旺盛な少年でしたがこの興味こそが後の偉業につながる素地となったのですそれにもかかわらずその当時日本には科学教育が整っておらず多くの障壁が存在していました明治維新後日本政府は西洋的な教育制度を導入し多くの大学や研究機関が設立されました池田もその流れに乗り新たな知識を求めて東京へと向かいます年東京帝国大学現在の東京大学で化学を専攻することになりこの選択肢が彼の日を一変させることになりますしかしその後数年間は勉強だけではなく自身との葛藤とも向き合わざるを得ませんでした研究室では多くの先輩や同僚と交流しながら新しい発見や理論について熱心に議論しましたその中で彼は徐に自分自身のアイデンティティーと向き合うようになり化学者としてどんな貢献ができるかという思考に没頭していったのでしょうそして年代初頭池田はその研究成果によって一躍有名になりますおそらくこの頃から多く人から期待される存在となったことでしょうある日自身の研究成果として発表したフルボ酸の性質についてそれまで誰も知らなかった情報を提供したことで注目を浴びますこの発見によって日本国内外から賞賛され一部では日本人初と言われる栄誉も得ましたしかしそれにもかかわらずこの成功には決して安堵する時間など与えられませんでしたむしろ新たな責任感とプレッシャーが加わったことと思いますさらに進んで年には泉式酒造法の開発にも携わりますこの手法によって日本酒醸造業界への大きな影響を及ぼし技術革新を促進する役割も果たしましたそれでもなお皮肉なことにこの技術革新によって伝統的な醸造方法との間で激しい議論が巻き起こりました古来から続く日本酒文化との調和とは何かそこには多様性や摩擦も伴う問題がありますその中でも池田は自身自身だけではなく後進たちへの理解ある指導者として立ち続けます年頃になると多忙だった日も少し落ち着きを取り戻しますしかしその頃友人知人との別れという苦痛とも直面せざるを得ない時間帯でもありましたおそらくこの孤独感や失望感こそ不幸にも多忙さゆえ忘れていた感情だったのでしょう しかしこの時期こそじっくり自分自身について考える時間ともなる瞬間でもありました自分とは何なのか人類へどんな貢献できているだろうと晩年になると日本国内外問わず多大なる評価・尊敬され続けますそして年高齢となった池田菊苗はいよいよ運命の日へ静岡県下田市で静かに息を引き取りますその死去した日人はいまだ医学・化学界隈で語り継ぐ存在として称え続けています記者会見で専門家たちはこう語っています彼ほど日本産業界へ影響力あった人物はいないと そして今なお若者たちへ刺激的テーマとして生涯や功績について語り継ぐ様子を見ることになります実際池田菊苗という人物のお陰で現代日本化学界面談状況も全体像つながっていますそして皮肉ですがその遺産とは未だ活用され続けていますそれゆえ今日でもフルボ酸の重要性について確認された報告書等あり多方面から活用されています池田氏自身知らぬ間にも未来世代につながれる行動基盤支えていた事実それこそ本当に偉大なる功績と言えるでしょう